«Редкое и счастливое соединение таланта глубокого мыслителя с талантом первоклассного художника»

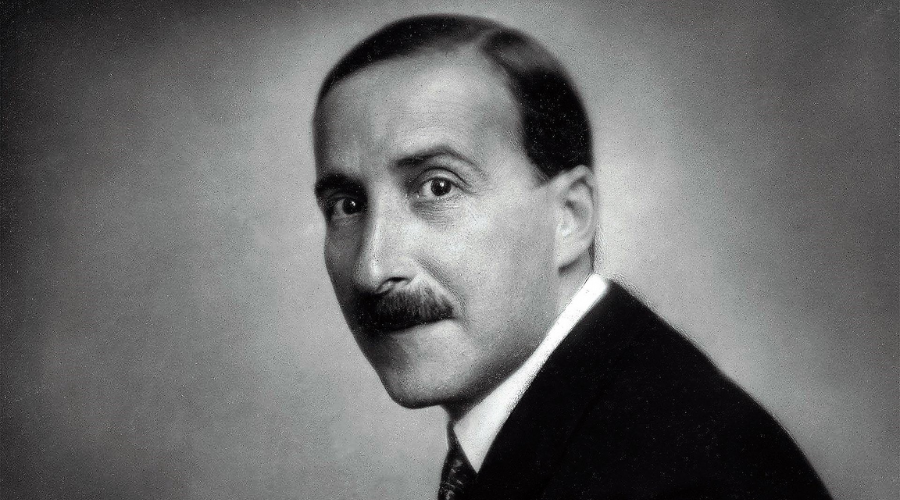

140 лет со дня рождения Стефана Цвейга

Стефан Цвейг родился в Вене 28 ноября 1881 года, в семье владельца текстильной фабрики.

Окончив гимназию, поступил в Венский университет, изучал филологию и философию, также учился в Берлине. В 1904 году получил степень доктора философских наук, защитив дипломную работу о французском историке литературы и искусства Ипполите Тэне.

В юности много путешествовал по Европе, Азии и Америке, знакомился с известными представителями мира искусства. Переводил французских поэтов Ш. Бодлера, П. Верлена, бельгийца Э. Верхарна.

Опубликовал книгу стихов «Серебряные струны» (1901) и два сборника новелл – «Любовь Эрики Эвальд» (1904) и «Первые переживания» (1911).

В новеллах Цвейга сюжет развивается напряжённо, кипят нешуточные страсти, автору свойствен психологический импрессионизм, который в новеллах 20-х годов (сборники «Амок» (1922) и «Смятение чувств» (1927)) сменится более глубоким исследованием человеческой натуры.

В 1914 году, с началом Первой мировой войны, Цвейг служил в архиве австрийского военного министерства, затем работал в редакции военного журнала.

В 1917 году он оказался в Швейцарии, где готовилась к постановке его пьеса на библейский сюжет «Иеремия».

Вскоре писатель смог вернуться в Австрию.

Более всего Цвейга привлекал жанр историко-биографического романа, исторического очерка, эссе.

Цвейг создал множество литературно-критических работ и так называемых беллетризованных биографий: в этих произведениях автор не строго придерживался исторических фактов, больше внимания уделяя точному воссозданию атмосферы эпохи (собирая материал как профессиональный историк), а также глубоко проникая в психологию своих героев.

Цикл Цвейга «Строители мира» (1919-1931) состоит из 4 книг: «Три мастера: Диккенс, Бальзак, Достоевский» (1919), «Борьба с демонами. Гёльдерлин. Клейст. Ницше» (1925), «Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль, Толстой» (1928), «Психика и врачевание. Месмер, Мери Бейкер-Эдди. Фрейд» (1931) и представляет собой галерею разнообразных творческих и человеческих портретов.

Сборник исторических новелл «Звёздные часы человечества» (1927) иллюстрирует интерес С. Цвейга к поворотным, решающим моментам в истории. Эти миниатюры принесли Цвейгу всемирную известность.

Цвейг с юности был увлечён русской литературой, особенно произведениями Льва Толстого, Достоевского и Горького. В 1928 году, когда в СССР праздновалось 100-летие Толстого, Цвейг побывал на Родине писателя. Познакомился с Горьким, с подачи которого в СССР уже выпустили собрание сочинений С. Цвейга на русском языке. Горький написал предисловие к изданию.

Впечатления о Стране Советов у Цвейга сложились противоречивые: «Уже сама Москва двоилась (...) Одно не вязалось с другим; в церквах ещё смутно вырисовывались древние закоптелые иконы и сверкающие драгоценными ионами алтари святых, а в какой-то сотне метров от них лежало в своём стеклянном гробу, только что покрашенном (не знаю, в нашу ли честь), тело Ленина в чёрном костюме...».

Цвейг много и плодотворно работал. Роман «Мария-Антуанетта», вышедший в 1932 году, рассказывал о трагической судьбе французской королевы.

Роман «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского» (1934) – «беллетризованная биография» великого философа XV-XVI веков.

В 1933 году книги писателя-пацифиста, еврея по происхождению Стефана Цвейга были публично сожжены. Через год Цвейг был вынужден уехать из нацистской Австрии.

В 1935 году писатель оказался в Лондоне, там был опубликован роман «Мария Стюарт» – ещё одна трагическая судьба королевы, на этот раз – шотландской.

На следующий год вышел роман «Кастеллио против Кальвина» – история Себастьяна Кастеллио – гуманиста XVI века, последователя Э. Роттердамского.

Романы «Подвиг Магеллана» (1938) и «Америго. Повесть об одной исторической ошибке» (1942) Цвейг создал с тем, чтобы показать, как один человеческий гений может повлиять на ход истории.

В 1939 году написан роман «Нетерпение сердца». Герой, молодой австрийский лейтенант, жалеет больную героиню, а она, юная девушка, принимает его сострадание за любовь.

Над биографией Оноре де Бальзака Цвейг работал около тридцати лет. Роман «Бальзак» был опубликован посмертно, в 1946 году.

В 1941 году Цвейг написал мемуары – «Вчерашний мир. Воспоминания европейца», а также «Шахматную новеллу» – наиболее известное из произведений автора.

Писатель и его жена Шарлотта Альтман, уехав из Лондона и некоторое время проведя в США, поселились в Бразилии. Уверенные в том, что победа нацистов неминуема и что теперь они навсегда разлучены с Родиной, в феврале 1942 года они покончили с собой.

Статья М. Кравченко «Я слишком нетерпелив и ухожу...», затрагивающая этот трагический эпизод биографии Стефана Цвейга, доступна на нашем портале по ссылке.

В 1982 году немецкое издательство «Фишер» впервые опубликовало роман С. Цвейга «Дурман преображения», рукопись которого была найдена в архиве спустя много лет после ухода писателя из жизни. Роман был переведён на русский язык и вышел в 1986 году под названием «Кристина Хофленер».

«...значение любви, как возбудителя культуры, все еще недостаточно понято и оценено нами. Я думаю, что в дни такого мрачного хаоса отношений полов, какой сейчас мы наблюдаем, отличные книги Стефана Цвейга будут крайне полезны, – писал М. Горький в 1927 году предисловии к русскому собранию сочинений Цвейга в 10 томах. – Стефан Цвейг – редкое и счастливое соединение таланта глубокого мыслителя с талантом первоклассного художника. Он уже создал классически прекрасные вещи, но, читая его, всегда чувствуешь: этот человек способен дать еще больше. И каждым новым рассказом своим он оправдывает предчувствие читателя».

Стефан Цвейг, «Шахматная новелла», фрагмент, начало.

На большом океанском пароходе, отплывавшем в полночь из Нью-Йорка в Буэнос-Айрес, царила, как всегда в последние минуты отправления, деловитая суета.

Через толпу во всех направлениях проталкивались провожающие; рассыльные телеграфа в лихо сдвинутых набок каскетках выкрикивали фамилии пассажиров; проносили багаж и цветы; по лестницам бегали любопытные дети, а на верхней палубе, не умолкая, играл духовой оркестр...

Я стоял со своим приятелем на палубе вдали от этой сутолоки. Вдруг совсем близко от нас два или три раза ярко вспыхнул магний: должно быть, среди пассажиров была какая-то знаменитость и для взятого в последний миг интервью понадобился портрет. Мой друг, взглянув в ту сторону, усмехнулся:

– С вами на пароходе едет чудо природы – Чентович.

Увидев по моему лицу, что это имя ничего мне не говорит, он пояснил:

– Мирко Чентович – чемпион мира по шахматам. Он только что разгромил всех шахматистов Америки и сейчас едет пожинать лавры в Аргентину.

Тут я вспомнил не только имя молодого чемпиона мира, но и кое-какие подробности его молниеносной карьеры. Мой друг, следивший за мировой прессой болеe внимательно, чем я, пополнил мои сведения, рассказав по этому поводу несколько анекдотов.

Около года тому назад Чентовичу удалось сразу стать в ряды таких шахматных светил, как Алехин, Капабланка, Тартаковер, Ласкер, Боголюбов. С момента появления в Нью-Йорке на турнире 1922 года семилетнего вундеркинда Решевского великолепная плеяда шахматистов не знала ни одного новичка, который вторгся бы в их среду с таким шумом и вызвал бы к себе столь острый интерес. Умственные способности Чентовича отнюдь не предвещали ему столь блистательную карьеру. Вскоре обнаружилась тайна: чемпион мира ни на одном языке не мог написать без ошибок даже нескольких слов, и, как саркастически заметил один из его желчных соперников, «невежество его было всеобъемлющим».

Крошечное суденышко, принадлежавшее его отцу – нищему югославскому лодочнику, – было потоплено однажды ночью дунайским грузовым пароходом. Сердобольный пастор из их глухой деревушки взял на попечение осиротевшего мальчишку, которому было в то время двенадцать лет. Добрый человек выбивался из сил, стараясь вдолбить в мозги туповатого, косноязычного, с низким лбом мальчишки не дававшуюся ему школьную премудрость.

Но все старания пастора оказались тщетными. В сотый раз бессмысленно всматривался Мирко в буквы, но не мог их запомнить. Его неповоротливый мозг не схватывал простейших вещей. В четырнадцать лет он все еще считал по пальцам, и ему стоило великого труда прочитать небольшой отрывок из книги или газеты. Однако нельзя сказать, чтобы Мирко был нерадив или непослушен. Он исполнял все, что ему приказывали: таскал воду, колол дрова, работал в поле, убирал кухню. На него можно было положиться; любое поручение он в конце концов выполнял, хотя медлительность его выводила из терпения. Но больше всего огорчало доброго пастора в упрямом подростке его безразличие ко всему на свете. Он никогда ничего не делал, не получив приказания, никогда не играл с другими подростками и никогда не искал себе какого-нибудь дела, пока ему не говорили, что надо сделать. Закончив домашнюю работу, Мирко усаживался в комнате, да так и сидел, устремив вдаль бессмысленный, как у пасущейся овцы, взгляд, не проявляя ни малейшего интереса к тому, что творилось вокруг. По вечерам, когда пастор, посасывая длинную деревенскую трубку, играл три неизменные партии в шахматы с жандармским вахмистром, светловолосый недоросль молча пристраивался возле игроков и, опустив тяжелые веки, с сонным и безразличным видом смотрел на расчерченную доску.

Однажды зимним вечером, когда два приятеля уже углубились в свою обычную игру, за окном послышался звон бубенцов. К дому быстро приближались сани. В комнату вбежал крестьянин в заснеженной шапке и стал умолять пастора как можно скорее поехать к его умирающей матери, чтобы успеть дать ей последнее напутствие. Священник тут же отправился с ним. Вахмистр, недопивший своей кружки пива, раскурил на прощание трубку и уже собрался было натянуть высокие меховые сапоги, как вдруг заметил, что Мирко, не отрываясь, смотрит на шахматную доску с неоконченной партией.

– Может быть, хочешь закончить партию? – шутливо спросил его вахмистр, совершенно убежденный, что придурковатый парень не знает даже, как передвигаются по доске фигуры. Мальчик неуверенно взглянул на него, но утвердительно кивнул головой и сел на место пастора. На четырнадцатом ходу вахмистр был побежден и должен был признаться, что его поражение вовсе не было результатом какого-либо случайного зевка. Вторая партия закончилась так же.

– Валаамова ослица! – вскричал, вернувшись, пораженный пастор и объяснил вахмистру, не слишком хорошо знакомому с Библией, что две тысячи лет тому назад произошло подобное чудо, когда бессловесное до тех пор животное заговорило, и к тому же очень мудро. Несмотря на поздний час, добрый пастор не мог удержаться от искушения сразиться со своим полуграмотным воспитанником. Мирко с такой же легкостью обыграл и его. Играл он медленно, упрямо, ни разу не подняв от доски широколобой головы, но в игре его была непоколебимая уверенность. В последующие дни ни пастор, ни вахмистр не смогли одержать над ним ни одной победы.

Священник, лучше других знавший о безнадежной умственной отсталости своего воспитанника, задался вопросом: сможет ли этот однобокий, необычайный талант выдержать более серьезное испытание. С помощью сельского парикмахера Мирко привели в более приличный вид, и пастор отвез его в санях в соседний городок, где в кафе на главной площади собирались местные любители шахмат, игроки, как он убедился на горьком опыте, гораздо более искусные, чем он.

Появление пастора в сопровождении русого, краснощекого подростка вызвало всеобщий интерес. Пока его не позвали к шахматному столику, Мирко стоял поодаль, уставившись в пол, так и не сняв нагольного тулупа и высоких пастушьих сапог. Он проиграл первую партию, потому что добряк пастор никогда не применял сицилианскую защиту. Следующая партия с лучшим шахматистом города закончилась вничью. Однако третью, четвертую и все последующие партии Мирко выиграл одну за другой.