Жозе Сарамаго (полное имя Жозе де Соуза Сарамаго, Jose de Sousa Saramago) родился 16 ноября 1922 года в поселке Азиньязи в провинции Рибатежу, в ста километрах от Лиссабона (Португалия), в семье безземельного крестьянина.

С записью фамилии будущего писателя произошла ошибка: фамилия отца – де Соуза, а Сарамаго (название съедобного травянистого растения – пищи бедняков) было его прозвищем. И именно прозвище отца значится в свидетельстве о рождении Жозе как фамилия.

Через два года семья переехала в Лиссабон, отец стал работать полицейским.

Окончив начальную школу, Сарамаго продолжил обучение в грамматическом колледже (высшей школе), но затем из-за отсутствия средств ему пришлось перейти в техникум, в 1939 году он получил специальность автослесаря, работал в гражданском госпитале Лиссабона.

По ночам он посещал публичную библиотеку, читал всё, что могло его заинтересовать.

Работал в административной службе госпиталя, затем несколько раз сменял место работы.

В 1947 году Жозе Сарамаго опубликовал своё первое произведение, роман «Земля греха» (первое название «Вдова»). Следующим стал роман «Верхний свет» (эта книга не публиковалась, поскольку Сарамаго сначала отказался от неё, а через 40 лет наложил запрет на её публикацию).

С 1950 года Сарамаго – работник страховой компании. В 1959 году ему удалось устроиться в издательскую компанию «Estudos Cor» внештатным сотрудником. С этого момента он не только писал, но и занимался переводами. Переводил на португальский французов – прозаиков Ги де Мопассана, Габриель Сидони Колетт, Жана Кассу, поэта Шарля Бодлера, философа Этьена Баллибара, шведа Пера Лагерквиста, а также Льва Толстого.

Первый поэтический сборник Сарамаго «Возможные стихи» вышел в 1966 году, второй в 1970, названный «Быть может, это радость».

В 1967–1968 годы Сарамаго занимался литературной критикой, писал статьи для журнала «Seara Nova».

С 1969 года Сарамаго – член Португальской коммунистической партии (нелегальной). В 1971 году он стал политическим обозревателем и главой отдела культуры вечерней газеты «Diario di Lisboa».

Почти 20 лет Сарамаго ничего не писал, вернулся к творчеству после Революции красных гвоздик, бескровного военного переворота 1974 года, ознаменовавшего конец диктаторского режима в Португалии.

С 1975 года Жозе Сарамаго – заместитель главного редактора газеты «Diario de Noticias» («Ежедневные новости»).

В 1976 году он был уволен из газеты по политическим мотивам, целиком посвятил себя литературному творчеству. Через год увидело свет новое произведение Сарамаго – «Руководство (Учебник) по рисованию (живописи) и каллиграфии».

В 1978 году вышел сборник рассказов «Квазиобъект», в 1979 году появились пьесы «Ночь» и «Что я буду делать с этой книгой?».

Затем последовал роман «Поднявшиеся с земли» (1980), в котором наиболее ярко проявился уникальный авторский стиль писателя. Всемирную известность писателю принес роман «Воспоминания о монастыре» (1982), положивший начало многолетнему конфликту писателя и Ватикана.

Известно, что знаменитый кинорежиссёр Федерико Феллини считал «Воспоминания о монастыре» одной из самых интересных книг современной литературы, хотел её экранизировать, но не успел.

Следом вышли романы Сарамаго «Год смерти Риккардо Рейса» (1984), сатирическая антиутопия «Каменный плот» (1986), «История осады Лиссабона» (1989).

В 1991 году появился роман Сарамаго «Евангелие от Иисуса» (1991), снискавший скандальную славу: его исключили из списка произведений, принимавших участие в литературном конкурсе Европейского Союза. Причина – оскорбительное содержание для католиков, поскольку Сарамаго интерпретировал канонические для церкви события Нового Завета весьма вольно. Иисус у писателя противопоставлен ветхозаветному Яхве, он вкладывает в его уста земную, человеческую правду, догмат о Троице таким образом разрушен.

В результате этого конфликта писатель покинул Португалию и перебрался на остров Лансароте (Канарские острова, Испания).

В своём первом интервью российской прессе 2007 года Сарамаго так прокомментировал ситуацию с романом «Евангелие от Иисуса»: «Да, разгоревшаяся десяток лет тому назад полемика вокруг книги всё еще жива. Католики считают книгу ужасной. Но, заметьте, умные католики одобрили роман. Он им понравился. Многие из них писали и звонили мне, чтобы высказать своё одобрение.

Для меня Иисус Христос был просто человеком. Человеком, которому повезло или же не повезло тем, что на него пал выбор господа бога. Бога, в которого он верил. Я, например, не верю в существование бога. А он был избран господом богом для миссии, которая, как мы знаем, и привела его к смерти. Мы знаем, что некоторые деяния требуют жертв, что и произошло в данном случае. Вот и все, что об этом можно сказать…».

В 1990-е годы Сарамаго написал пьесу «In Nomine Dei», романы «Слепота» (1995) и «Все имена» (1997). В 2000 году появился роман «Пещера», завершающая часть трилогии.

В 2000-е годы вышли книги писателя «Двойник» (2002), «Перебои в смерти» (2005), «Каин» (2009).

«Перебои в смерти» – фантастический роман-притча. В некоей стране перестают умирать люди, поскольку смерть объявила бессрочную забастовку – из-за неблагодарного к ней отношения. Сначала автор рассказывает о социальных последствиях такой чрезвычайно ситуации. Затем Сарамаго пишет любовный роман, в котором герои – смерть и стареющий музыкант, которого она решила забрать, несмотря на свою забастовку. Психологическая глубина образов и необыкновенный язык романа выделяют его среди позднего творчества писателя.

Жозе Сарамаго называли главным португальским постмодернистом. По родству творчества его относили и к латиноамериканцам-магическим реалистам XX века. Но по собственному утверждению писателя, ему ближе Сервантес и Гоголь.

Главные идеи фантасмагорий Жозе Сарамаго – всеобщее равенство людей и истинный гуманизм. Социальную составляющую он переплетает с фольклорными мотивами, притчевостью, даже сказкой.

Свой текст писатель не делит на главы, он опускает знак «тире» и не делает разбивки на строки в диалогах.

Жозе Сарамаго удостоен множества литературных наград и премий.

Он – командор (1985) и кавалер (1998) португальского ордена Сантьяго и меча.

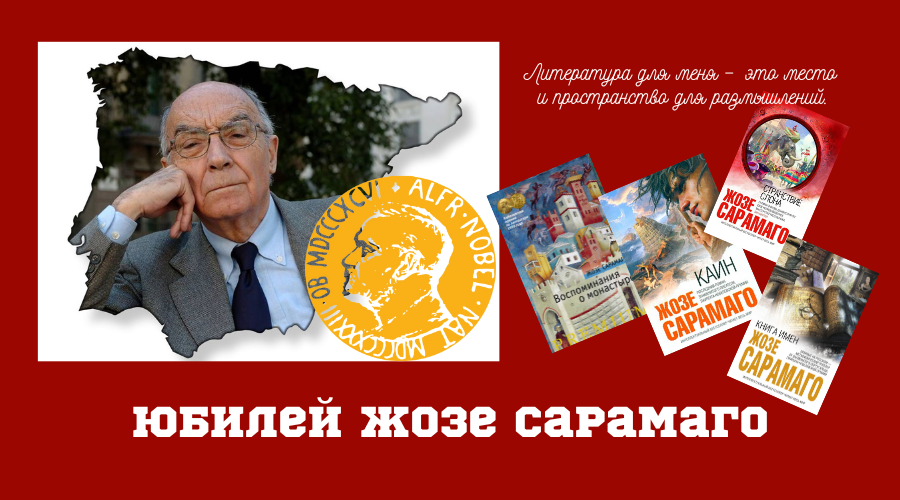

В 1998 году ему была присуждена Нобелевская премия по литературе за роман «Воспоминания о монастыре», с формулировкой «За работы, которые, используя притчи, подкрепленные воображением, состраданием и иронией, дают возможность понять иллюзорную реальность». Жозе Сарамаго – единственный нобелевский лауреат среди португальских писателей.

Его романы «Каменный плот» и «Слепота» были экранизированы. Первый фильм (французский, 2002) получил название «Трещина», реж. – Дж. Слузер, второй, бразильский – «Слепота», 2008, реж. – Фернандо Мейреллес.

Книги Сарамаго переведены более чем на 20 языков мира. Роман «Поднявшиеся с земли» был переведён на русский язык и издан в 1982 году, в 1985 году вышел русский перевод романа «Воспоминания о монастыре». Остальные его произведения были переведены в России уже в нынешнем веке.

Вот что Сарамаго говорит о своём творчестве: «Что касается меня, то я никогда бы не смог написать роман, не затронув в нем хотя бы один из волнующих меня вопросов. В своих книгах я размышляю о мире, о жизни, об обществе, истории, о времени, прошедшем и настоящем. И, конечно, о будущем. Поэтому литература для меня – это место и пространство для размышлений».

Жозе Сарамаго, Евангелие от Иисуса

(роман, фрагмент, начало)

Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, – то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен.

Евангелие от Луки, 1:1-4

Что я написал, то написал.

Пилат

У солнца, окруженного острыми тонкими лучами и извилистыми языками пламени, придающими полдневному светилу сходство с ополоумевшей «розой ветров», – человеческое лицо: плачущее, искаженное невыносимой болью, с распяленным в беззвучном крике ртом – беззвучном потому, что ничего этого нет в действительности. Перед нами всего лишь бумага да краска. Ниже мы видим человека: он привязан к стволу дерева и совершенно гол, если не считать обмотанной вокруг бедер тряпки, прикрывающей то, что принято называть срамом; ноги его уперты в обрубок толстой ветви, и, для того, наверно, чтобы не соскользнули с этой природной подпорки, в них глубоко вогнаны два гвоздя. По вдохновенно-страдальческому выражению лица, по устремленному ввысь взгляду можно узнать разбойника Благоразумного. Безобманной приметой может служить и кудрявая голова – ведь у ангелов и архангелов волосы вьются, а раскаявшийся преступник, судя по всему, уже на полпути в Царствие Небесное и к его обитателям. Неизвестно, можно ли счесть этот столб деревом, которое, особым образом изуродовав, превратили в орудие казни, продолжают ли еще его корни высасывать из почвы жизненные соки, а неизвестно потому, что всю нижнюю часть ствола заслоняет от нас длиннобородый человек в просторном, пышном и богатом одеянии, голова его вскинута, но смотрит он не на небо. Эта горделивая осанка, этот печальный лик могут принадлежать только Иосифу Аримафейскому, а вовсе не Симону из Кирены, как можно было бы подумать, поскольку, согласно протоколу экзекуции, сей последний, понужденный помочь преступнику донести орудие казни до места, где совершилась она, потом пошел своей дорогой и гораздо более был озабочен теми неприятными последствиями, которые сулило ему невольное его опоздание, чем смертными муками распятого. Да-да, именно Иосиф из Аримафеи звали того добросердечного и состоятельного человека, что вызвался заплатить за могилу и за погребение в ней главного из троих казненных, но за свое великодушие он не был причислен к лику святых или хотя бы присно-блаженных, и потому ничто, кроме чалмы, в которой он в свое время хаживал по улицам, не обвивает его голову, не в пример той склоненной долу женщине на переднем плане, чьи распущенные волосы осенены нимбом вечной славы, очень похожим на домодельное кружевце. Эту женщину на коленях, конечно, зовут Мария, потому что нам заранее известно: все женщины, что сойдутся здесь в этот час, носят это имя, и только одну в дальнейшем мы станем называть Магдалиной, чтобы отличить от всех прочих, хотя каждый, кто хоть чуточку осведомлен о самых элементарных житейских понятиях, с первого взгляда и так узнает в ней пресловутую Магдалину, ибо лишь женщина с бурным, как у нее, прошлым решилась бы в столь трагическую минуту появиться в платье с таким глубоким вырезом и лифом до того узким, что пышные округлости приподнятых, открытых и выставленных напоказ грудей неизбежно притягивают к себе жадные взгляды проходящих мимо мужчин, невольно рискующих впасть во грех плотского вожделения и навечно погубить свою душу.

Тем не менее лицо ее говорит о глубочайшей скорби, а поникшая фигура – о муке, которую испытывает ее душа, пусть и заключенная в столь соблазнительную телесную оболочку, и потому оговоримся сразу: будь эта женщина и вовсе нагишом, мы все равно обязаны были бы отнестись к ней со всем мыслимым уважением и почтительностью. Мария Магдалина, если это она, с невыразимым словами состраданием держит и вроде бы собирается поцеловать руку другой женщины, которая простерта на земле, словно лишилась последних сил или ранена насмерть.

Ее тоже зовут Мария – вторая в порядке появления и первая, самая что ни на есть первая по значению, если судить по тому, что в нижней части композиции отведено ей самое центральное место. Видны лишь заплаканное лицо и бессильно уроненные руки – все прочее скрыто под бесчисленными складками покрывала и туники, подпоясанной грубой, как можно угадать, веревкой. Она старше первой Марии, и это главная, хоть и не единственная причина того, что вокруг ее головы сияет нимб более сложной и замысловатой формы – о чем, будучи спрошен, я, человек, хоть и не слишком сведущий относительно званий, рангов и иерархии, бытующих в этом мире, все же взял бы на себя смелость заявить. Да и потом, если вспомнить, сколь широко распространились изображения, подобные тому, о котором я веду речь, то лишь инопланетянин – при условии, что на этой иной планете не происходило время от времени или сейчас не происходит впервые нечто схожее, – так вот, лишь этот инопланетянин, существование которого и представить-то себе почти невозможно, не знает, что убитая горем женщина – это вдова плотника Иосифа, произведшая на свет многочисленных детей, из которых по воле судьбы или того, кто этой волей управляет, только один процвел и прославился, причем не слишком – в земной своей жизни и невероятно – по смерти. Склонясь налево, Мария, мать Иисуса, – того самого, о ком только что было упомянуто, – опирается локтем о бедро еще одной женщины: она тоже стоит на коленях, ее тоже зовут Мария, и вот она-то, хоть мы даже в воображении не можем увидеть вырез на ее платье, скорей всего и есть истинная Магдалина. Так же, как и у первой из этой троицы, длинные волосы распущены по спине, только у нее они, по всей видимости, белокурые, если, конечно, гравер не по чистой случайности, а намеренно, чтобы обозначить их светлый тон, ослабил нажим своего резца. И потому мы не можем с полной уверенностью утверждать, что Мария Магдалина в самом деле была златовласой, хотя полностью согласны с весьма распространенным мнением о том, будто блондинки, как натуральные, так и крашеные, суть самые совершенные орудия греха и погибели. И Марии Магдалине, великой грешнице, погубившей, как всем известно, свою душу, надлежит быть белокурой хотя бы для того, чтобы не опровергать представление, к которому волей или неволей склоняется большая часть рода человеческого. Однако мы так настойчиво твердим, что она и есть Магдалина вовсе не потому, что светлый тон ее волос – довод более весомый, чем тяжелые и щедро открытые груди первой Марии. Есть иное свидетельство, и оно позволяет установить ее личность с полной определенностью: взгляните лишь, как, одной рукой почти машинально поддерживая простертую на земле мать Иисуса, смотрит эта женщина на Распятого и в глазах ее горит такая подлинная, такая пламенная любовь, что кажется, будто и все ее тело, все ее плотское естество окружено сияющим ореолом, рядом с которым тускнеет и блекнет нимб над ее головой – магический круг, не допускающий в очерченные им пределы лишние чувства и мысли. Так может смотреть только женщина, обладающая способностью любить, которой наделяем мы одну Марию Магдалину, – вот вам окончательный и решающий довод в пользу того, что это она и есть, она и никто другой, и, стало быть, нечего и толковать о четвертой Марии, которая стоит рядом с нею, воздев руки и всем видом своим демонстрируя скорбь, но устремив взор неведомо куда. Ей под стать и изображенный в этой части гравюры совсем молодой, едва вышедший из отрочества мужчина в манерной позе – левая нога его согнута в колене, а правая аффектированно-театральным жестом устремлена к этим четырем женщинам, разыгрывающим на земле драматическое действо. Этот молоденький кудрявый юноша с дрожащими губами – Иоанн. Он, как и Иосиф Аримафейский, заслоняет собой комель другого дерева, на вершину которого, где бы надо быть птичьим гнездам, воздет, привязан и прибит еще один человек. В отличие от первого волосы у него прямые, голову он опустил, чтобы посмотреть – если еще способен смотреть, – что происходит внизу, и худое, с ввалившимися щеками лицо его так не похоже на лицо его товарища на другом столбе, который и в предсмертном оцепенении, в муках агонии нашел в себе мужество поднять голову, обратить к нам лицо, даже на черно-белой гравюре все еще румяное и полнокровное.