Владимир Николаевич Войнович родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде (ныне Душанбе), Таджикистан, в семье журналиста и учительницы.

Отец был арестован в 1936 году, в 1941 освобождён и отправлен на фронт. После войны семья обосновалась в Запорожье.

Владимир окончил ремесленное училище. Работал столяром, плотником, был строительным рабочим.

В 1951–1955 годах служил в армии. В годы службы писал стихи для армейской газеты.

Семья перебралась в Керчь. После демобилизации Владимир окончил школу рабочей молодежи, его стихи неоднократно печатались в газете «Керченский рабочий».

Переехал в Москву. В Литературный институт не поступил. Учился в Педагогическом институте им. Крупской, на историческом факультете (не окончил); ездил в Казахстан по комсомольской путевке осваивать целину, где и начал писать прозу.

В 1960 году получил должность младшего редактора в отделе сатиры и юмора на Всесоюзном радио.

«Песня космонавтов» («Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды…»), написанная в 1961 году композитором О. Фельцманом на стихи В. Войновича, стала гимном советских космонавтов, принесла поэту известность. В. Войнович – автор текстов более чем 40 песен.

В 1961 году в журнале «Новый мир» была опубликована повесть В. Войновича «Мы здесь живём».

С 1962 года – член Союза писателей СССР.

Журнал «Новый мир» опубликовал и следующие повести автора – «Хочу быть честным» (1963), «Два товарища» (1967).

Также выделяют рассказ 1963 года «Расстояние в полкилометра».

Для произведений В. Войновича характерны жесткая критика общества, а также – гиперболизация, гротеск, иносказание. В русле постмодернистского «абсурдизма» заметно искажается привычная реальность.

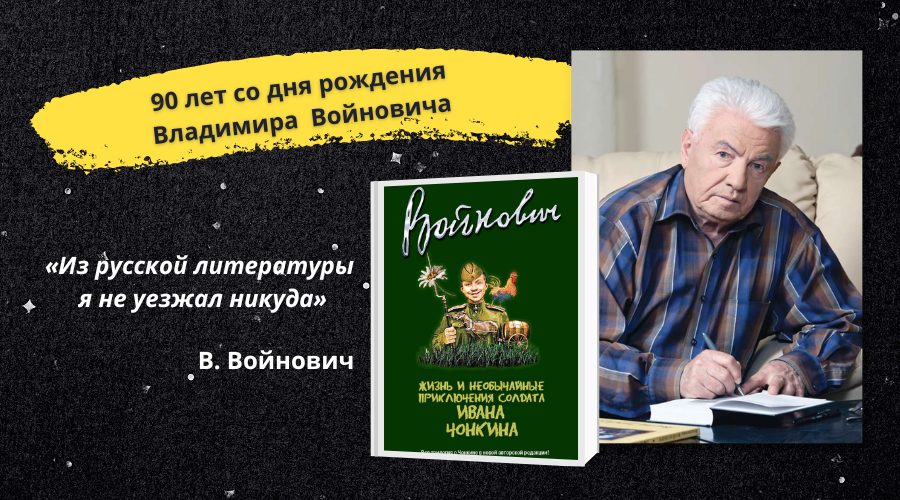

В 1963 году Войнович начал писать своё главное произведение – роман «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Книга не могла быть издана официально и ходила в самиздате. Первую часть романа – «Лицо неприкосновенное» – опубликовали в 1969 году в Германии (куда она попала без ведома автора).

У романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» есть продолжение, роман «Претендент на престол» (1979). Вся книга впервые опубликована в Париже.

Накануне начала Великой Отечественной войны солдат Иван Чонкин охраняет на колхозном поле неисправный самолёт. Началась война, и Чонкина в суматохе забыли снять с поста. Герой продолжает исполнять приказ, что и становится завязкой его «необычайных приключений».

Во второй книге чекисты обвиняют Ивана Чонкина в сотрудничестве с фашистской Германией. Абсурдизм доходит до того, что простого солдата Чонкина объявляют князем Голицыным, выдвинутым белоэмигрантами с целью восстановить российский престол.

Иван Чонкин – персонаж, близкий Иванушке-дурачку из русских народных сказок, образ здравомыслящего представителя народа. Чонкин вызывает очевидную симпатию на фоне остальных персонажей, «слуг народа», представителей власти, сильных мира сего. Также этого героя сравнивали с бравым солдатом Швейком Я. Гашека, называли и «Василием Тёркиным наоборот».

Сам писатель в интервью Татьяне Бек 1990 года (названном «Из русской литературы я не уезжал никуда») пояснял: «У Чонкина есть две основные предтечи: это сказочный Иванушка-дурачок и совершенно реальный человек, которого я видел и знал в жизни. Это распространенный тип, и жил, он, не в одной деревне, и в каждой есть свой Иванушка-дурачок, который, как замечательно показано в русской сказке, на самом деле не дурачок, а человек простодушный, у которого что на уме, то и на языке и который не заботится о впечатлении, какое производит. (…) Что касается литературных источников, то это не только именно сказка, но и вообще старый жанр историй о солдате – от фольклора до Салтыкова-Щедрина, «Швейка». Я, конечно, ко времени работы над «Чонкиным» читал и любил эту книгу Гашека, но думаю, что настоящего влияния и сходства тут, кроме поверхностного, нет».

В том же интервью можно прочитать о прототипе героя романов Войновича.

В целом произведение Войновича, получившее широкое распространение благодаря самиздату, было воспринято неоднозначно. Кто-то говорил об уровне художественного обличения не ниже Салтыкова-Щедрина, другие посчитали роман Войновича недостойным пасквилем.

Автор открыто изображает советскую действительность в сатирическом ключе. К тому же Войнович ведёт активную правозащитную деятельность. К примеру, в 1970 году он написал письмо в газету «Известия» с протестом против ссылки А.Д. Сахарова.

Конфликт с властями привёл к исключению в 1974 году из Союза писателей СССР. Тогда же становится членом ПЕН-клуба во Франции.

В повести «Дело № 34840» В. Войнович описал эпизод из своей биографии: поле опубликования «Чонкина» во Франции он был приглашён в КГБ. На встрече с агентом в гостинице «Метрополь» (было обещано обсудить снятие запрета на издание произведений писателя в СССР) Войнович был отравлен психотропным препаратом, что серьёзно отразилось на его здоровье.

В. Войнович написал открытое письмо о произошедшем председателю КГБ Ю.В. Андропову, подал обращения в зарубежные СМИ.

В 1980 году Войнович был выслан из СССР и лишён советского гражданства. До середины 2000-х годов жил в Германии, затем вернулся в Россию.

На родине все произведения В. Войновича были опубликованы, начиная с 1988 года.

Среди других произведений Войновича – документально-сатирическая повесть «Иванькиада, или Рассказ о вселении писателя Войновича в новую квартиру» (1976) – о «квартирном вопросе» и действии советской бюрократии как механизма; «Путем взаимной переписки» (1973, опубликовано в Германии), документальная фантасмагория «Антисоветский Советский Союз» (1985); сатирическая, пародийная повесть-антиутопия «Москва 2042» (1986).

«Шапка» – сатирическая повесть Владимира Войновича (1987). Спустя два года совместно с Григорием Гориным по повести написана пьеса «Кот домашний средней пушистости», фильм 1990 года назван «Шапка» (реж. – К. Воинов). Пьеса неоднократно ставилась на сцене.

В 1994 году в романе «Замысел» В. Войнович предложил варианты развития сюжета «Приключений Ивана Чонкина». В 2007 году в продолжение замысла был написан роман «Перемещённое лицо».

В. Войнович – автор сатирических «Сказок для взрослых» (1997). В 2000 году написана «Монументальная пропаганда», сатирический роман, продолживший сюжетные линии «Чонкина». За это произведение писатель удостоился звания Лауреата Государственной премии Российской Федерации (2000).

«Автопортрет. Роман моей жизни» – автобиографическая книга В. Войновича (2010).

Многие произведения Войновича были инсценированы и экранизированы.

Владимир Войнович, повесть «Шапка»

(фрагмент, начало)

Когда Ефима Степановича Рахлина спрашивали, о чем будет его следующая книга, он скромно потуплял глаза, застенчиво улыбался и отвечал:

– Я всегда пишу о хороших людях.

И всем своим видом давал понять, что пишет о хороших людях потому, что сам хороший и в жизни замечает только хорошее, а плохого совсем не видит.

Хорошими его героями были представители так называемых мужественных профессий: геологи, гляциологи, спелеологи, вулканологи, полярники и альпинисты, которые борются со стихией, то есть силой, не имеющей никакой идеологической направленности. Это давало Ефиму возможность описывать борьбу почти без участия в ней парткомов, райкомов, обкомов (чем он очень гордился) и тем не менее проталкивать свои книги по мере написания, примерно по штуке в год, без особых столкновений с цензурой или редакторами. Потом многие книги перекраивались в пьесы и киносценарии, по ним делались теле и радиопостановки, что самым положительным образом отражалось на благосостоянии автора. Его трехкомнатная квартира была забита импортом: румынский гарнитур, арабская кровать, чехословацкое пианино, японский телевизор «Сони» и финский холодильник «Розенлев». Квартиру, кроме того, украшала коллекция диковинных предметов, привезенных хозяином из многих экспедиций. Предметы были развешаны по стенам, расстелены на полу, расставлены на подоконниках, на книжных полках, на специальных подставках: оленьи рога, моржовый клык, чучело пингвина, шкура белого медведя, панцирь гигантской черепахи, скелеты глубоководных рыб, высушенные морские ежи и звезды, нанайские тапочки, бурятские или монгольские глиняные фигурки и еще всякая всячина. Показывая мне коллекцию, Ефим почтительно комментировал: «Это мне подарили нефтяники. Это мне подарили картографы. Это – спелеологи».

В печати сочинения Рахлина оценивались обычно очень благожелательно. Правда, писали о них в основном не критики, а те же самые спелеолухи (так всех мужественных людей независимо от их реальных профессий именовал друг Ефима Костя Баранов). Отзывы эти (я подозреваю, что Ефим сам их и сочинял) были похожи один на другой и назывались «Нужная книга», «Полезное чтение», «Это надо знать всем» или как-нибудь в этом духе. Они содержали обычно утверждения, что автор хорошо знаком с трудом и бытом изображаемых героев и достоверно описывает романтику их опасной и нелегкой работы.

Во всех его рассказах (раньше Ефим писал рассказы), повестях (потом стал писать повести) и романах (теперь он пишет только романы) действуют люди как на подбор хорошие, прекрасные, один лучше другого.

Ефим меня уверял, что описываемые им персонажи и в жизни такие. Будучи скептиком, я в этом глубоко сомневался. Я знал, что люди везде одинаковы, что и на дрейфующей льдине среди советского коллектива есть и партийные карьеристы, и стукачи, и хоть один кадровый работник госбезопасности тоже имеется. Потому что в условиях изоляции и долговременного отрыва от родины у некоторых людей даже очень большого мужества может появиться желание выразить какую-нибудь идейно незрелую мысль или рассказать сомнительный в политическом отношении анекдот. Не говоря уж о том, что эта самая льдина может придрейфовать куда угодно и нет никакой гарантии, что ни у кого из хороших людей не хватит мужества остаться на чужом берегу.

Когда я высказывал Ефиму это свое циничное мнение, он даже позволял себе сердиться и горячо уверял меня, что я ошибаюсь, в суровых условиях действуют другие законы и мужественных людей судить по обычным меркам нельзя. «В каком смысле нельзя? – спрашивал я. – В том смысле, что не найдется среди них ни одного, который сбежит? Не найдется ни одного, который погонится за сбежавшим? А если найдутся и тот, и тот, – кто из них хороший, а кто плохой?».

В конце концов Ефим просто замолкал и поджимал губы, показывая, что спорить со мной бесполезно, для того чтобы понимать высокие устремления, надо самому обладать ими.

Во всех его романах непременно случалось какое-нибудь центральное драматическое происшествие: пожар, буран, землетрясение, наводнение со всякими к тому же медицинскими последствиями вроде ожогов, обморожений, откачки утопленников, после чего хорошие люди бегут, летят, плывут, ползут на помощь и охотно делятся своей кровью, кожей, лишними почками и костным мозгом или проявляют свое мужество каким-то иным, опасным для здоровья способом.

Сам Ефим был мужественным, но не храбрым. Он мог тонуть в полынье, валиться с какой-нибудь памирской скалы, гореть при тушении пожара на нефтяной скважине, но при этом всегда боялся тринадцатых чисел, черных кошек, вирусов, змей, собак и начальников. Начальниками он считал всех, от кого зависело дать ему что-то или отказать, поэтому в число начальников входили редакторы журналов, секретари Союза писателей, милиционеры, вахтеры, билетные кассиры, продавцы и домоуправы.

Обращаясь к начальникам с большой или маленькой просьбой, он при этом делал такое жалкое лицо, что отказать ему мог только совершеннейший истукан.

Он всегда просил, вернее, выпрашивал все, начиная от действительно важных вещей, например переиздания книги, до самых ничтожных вроде подписки на журнал «Наука и жизнь». А уж как он хлопотал о том, чтобы «Литературка» отметила его пятидесятилетие юбилейной заметкой с фотографией, как боролся за то, чтобы ему дали хоть какой-нибудь орден, – об этом можно написать целый рассказ или даже повесть. Я писать ни того ни другого не буду, скажу только, что битву свою Ефим выиграл лишь отчасти: заметка появилась без фотографии и без всяких оценочных эпитетов, а вместо ордена ему в порядке общей очереди была вручена Почетная грамота ВЦСПС.

Впрочем, замечу к слову, кое-какие металлические знаки отличия у Ефима все же имелись. В конце войны, прибавив себе в документах пару лет, Ефим (он уже тогда был мужественным) попал в армию, но до фронта не добрался, был ранен во время бомбежки эшелона. Это его неудачное участие в войне было отмечено медалью «За победу над Германией». Двадцать или тридцать лет спустя ему за то же самое дали юбилейную медаль, в семидесятом году он получил медаль в честь столетия Ленина, а в семьдесят первом – медаль «За освоение нефтегазовых месторождений Западной Сибири». Эту награду Ефиму выдал нефтегазовый министр в обмен на экземпляр романа «Скважина», посвященного, между прочим, не западносибирским, а бакинским нефтяникам. Упомянутые медали украшали ефимовскую анкету и в биографических данных позволяли ему со скромным достоинством отмечать: «Имею правительственные награды». А иной раз он писал не «правительственные», а «боевые», так звучало эффектней.

Меня Ефим посещал обычно по четвергам, когда ему как ветерану войны в магазине напротив моего дома выдавали польскую курицу, пачку гречки, рыбные палочки, банку растворимого кофе и слипшийся, засахаренный мармелад «Лимонные дольки». Все это он носил в большом портфеле, в котором помещались и другие закупленные по дороге продукты, а также пара экземпляров только что вышедшего романа для подарков случайно встреченным нужным хорошим людям. Там же, конечно, была и новая рукопись, с которой он спешил ознакомить своих друзей, в число которых включал и меня. Я до сих пор хорошо помню толстую желтую папку с коричневыми завязками и надписью «Дело».

Поставив портфель на стул, Ефим осторожно вытаскивал папку и вручал мне, одновременно как бы и смущаясь, и оказывая честь, которой он не каждого удостаивал (не каждый, правда, спешил удостоиться).

– Знаешь, – говорил он, отводя при этом глаза, – мне очень важно знать твое мнение.

Иногда я пытался как-нибудь отбрыкаться:

– Ну зачем тебе мое мнение? Ты же знаешь, что от критики я отошел, потому что всерьез заниматься критикой не дают, а не всерьез ею заниматься не стоит. Я работаю в институте, получаю зарплату. А о текущей литературе писать не собираюсь. Ни о твоих книгах, ни о других.

Он в таких случаях пугался, смущался и пытался меня уверить, что ни на какую печатную критику и не надеется, ему достаточно только моего высокоавторитетного устного мнения…