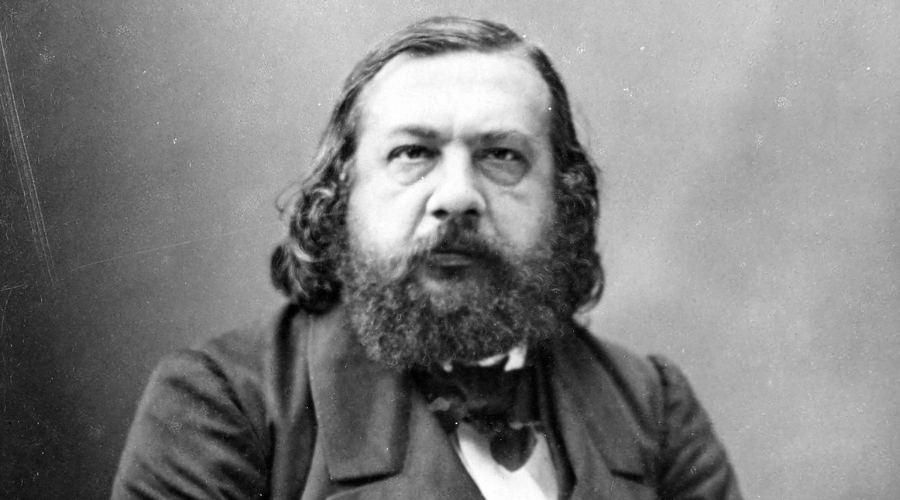

«Совершеннейший волшебник французской словесности»

210 лет со дня рождения французского писателя и критика Теофиля Готье

Жюль Пьер Теофиль Готье родился на юге Франции, в Тарбе 31 августа (по другим данным – 30 августа) 1811 года, в семье государственного чиновника.

В 1814 году семья переехала в Париж.

Получил очень хорошее гуманитарное образование, поначалу больше увлекался живописью.

Ещё в школьные годы подружился с Жераром де Нервалем, будущим писателем-романтиком. Благодаря Нервалю, Готье познакомился с Виктором Гюго, который оказал на него большое влияние, пробудив интерес к литературе.

Готье примыкал к группе романтиков, принимал участие в выступлениях Сообщества парижской артистической молодёжи (позднее его назовут «Малым Сенаклем» – преемником «Большого Сенакля», в которое в 20-е годы XIX века входили писатели-романтики, в том числе и В. Гюго). (Сенакль – фр. «содружество»).

В 1830 году Готье появился на премьере драмы Виктора Гюго «Эрнани, или Кастильская честь», обратив на себя внимание необычным одеянием – средневековым пурпурным камзолом. «Малый Сенакль» выступит в защиту пьесы Гюго, которую обвиняли в «ультра-романтизме».

Экстравагантная внешность, излюбленный цвет одежды Готье – красный, пурпурный – был вызовом, контрастом «бесцветности» эпохи.

Начал сочинять стихи ещё в 1826 году. Раннее творчество Готье – романтическая поэзия, в которой рассказывается о «гигантском», «чудовищном», невероятном. Эти стихи относят к юношеской индивидуалистской поэзии.

Дебютный сборник стихотворений Готье – «Poesies» – вышел в 1830 году. Его выход совпал с событиями июльской революции. Тираж остался у автора. Однако Готье продолжил писать и в 1832 году издал стихи и романтическую поэму «Альбертус, или Душа и грех» (посвящённую В. Гюго) в сборнике «Альбертус», который принес ему известность.

В 1838 вышел поэтический сборник «Комедия смерти». В нём силен элемент демонического романтизма, имеет место тема смерти – герой бродит среди могил в зловещем лунном свете, – «байронический демонизм».

В литературное творчество Готье привнес свой взгляд художника. Во многих своих произведениях, отличающихся фантастическими, экзотическими сюжетами, Готье даёт живописное изображение природы и вещей.

Готье придавал большое значение такому изображению, он ставил задачу – «показать предмет». Именно пластическое изображение присуще парнасской поэтике, к которой постепенно перейдёт Готье.

Художественный подход Готье обновил французскую поэзию и прозу, которую он также начал писать.

Вот как об этом рассказывает Николай Гумилёв в статье о писателе: «В 1833 году появилась его первая книга прозы и единственная сатирическая – «Les jeunes France» («Молодая Франция»), в которой он смеется над своими же соратниками романтиками, но смеется с такой заразительной веселостью, с такой любовью и до такой степени не щадя себя самого, что сами романтики были в восторге и начали видеть в молодом писателе достойного товарища и будущего великого поэта».

Речь в книге шла о его друзьях, буквально живших поэзией. Среди них – Жерар де Нерваль, Селестен Нантейль, Роже де Бовуар, Урлияк, Девериа и другие писатели и художники. Этих людей объединило то, что они противопоставляли себя современной буржуазии и мещанству, при этом не интересуясь политикой.

Жерар де Нерваль назвал их всех, включая Готье, «галантной богемой».

Книга «Молодая Франция» имела успех, поэтому издатель предложил автору создать роман, который заведомо должен был стать сенсацией. Предложили Готье и героиню романа – Аделаиду де Мопен, реальную женщину, запомнившуюся тем, что выдавала себя за мужчину.

Книга «Mademoiselle de Maupin» была написана в 1835-1836 годах, получился роман-исповедь и в то же время – образец авантюрно-эротической галантной прозы.

Как раз в предисловии к роману «Мадемуазель де Мопен», а затем в книге 1852 года «Новое искусство» Теофиль Готье обосновал теорию «искусства для искусства» или чистого искусства.

Лучшим стихотворным сборником Готье считают книгу лирических миниатюр «Эмали и камеи» (Emaux et camees) 1852 года. Пластические этюды, написанные с большим мастерством; пространственный принцип композиции. Это уже парнасский или «эстетский» период творчества Готье.

«Парнасом» называлась группа французских поэтов второй половины XIX в., которые следовали принципу чистого искусства. Чистое искусство или искусство для искусства – выдвигавшаяся неоднократно в истории литературы эстетическая концепция, согласно которой художественное творчество самоценно, не зависит ни от общественной жизни, ни от политики. Художник творит, не думая ни о материальном благе, ни о признании и славе.

По мнению Готье, основное достижение искусства состоит в преодолении материала. В стихотворении «Искусство» он пишет о мастерстве. Поэзия сравнивается со скульптурой.

Идеи Готье – важность не внутреннего мира, а внешних проявлений – явлений и вещей: «Не следует допускать чувствительности в своих произведениях, ибо чувствительность – это низменная сторона в искусстве и литературе».

Готье ратует за чистое созерцание красоты, за «бесполезную красоту»: «По-настоящему прекрасно только то, что не может ничему служить; всё, что полезно, уродливо».

Историко-приключенческий роман «Капитан Фракасс» (1863) – одна из самых известных книг Готье.

Значимая из книг Готье по истории литературы – «Гротески» (Grotesques) – о забытых поэтах XV-XVII вв. Он дал яркие психологические образы поэтов Франсуа Вийона, Сирано де Бержерака и других.

Также представляет интерес для исследователей литературы книга Готье «История романтизма». В ней он вспоминает о временах своей юности и о «Малом Сенакле» в самом возвышенном ключе: «Нам выпала честь принадлежать к этому юношескому отряду, который сражался за идеал, поэзию и свободу искусства с такою пылкою отвагой и самопожертвованием, какие уже неведомы ныне».

Много лет жизни посвятил работе художественного критика в прессе, в основном «Ла Пресс», а также во «Всемирном мониторе» и «Официальной газете». Эта работа позволяла ему много путешествовать и встречаться со многими знаменитостями из мира искусства и с влиятельными людьми.

Готье написал несколько книг путешествий – путевых заметок и впечатлений о поездках в самые разные страны – от Египта до России («Путешествие в Россию», «Путешествие в Испанию», «Италия», «Восток» и другие).

Также Готье писал драмы и либретто балетов. Всего при жизни было издано более 60 книг.

Работы Готье трудно отнести к конкретному стилю, они остаются точкой отсчета для многих последующих литературных традиций, таких как Парнас, символизм, декаданс и модернизм. Его высоко ценили О. де Бальзак, Ш. Бодлер, братья Гонкуры, Г. Флобер, Э. Паунд, Дж. Элиот, М. Пруст и О. Уайльд.

Шарль Бодлер, посвящая Теофилю Готье свои знаменитые «Цветы Зла», назвал его непогрешимым поэтом и совершеннейшим волшебником французской словесности.

Сайт Общества Теофиля Готье.

Теофиль Готье, стихотворения:

Искусство

Искусство тем прекрасней,

Чем взятый материал

Бесстрастней:

Стих, мрамор иль металл.

О светлая подруга,

Стеснения гони,

Но туго

Котурны затяни.

Прочь лёгкие приёмы,

Башмак по всем ногам,

Знакомый

И нищим и богам.

Скульптор, не мни покорной

И мягкой глины ком,

Упорно

Мечтая о другом.

С паросским иль куррарским

Борись обломком ты,

Как с царским

Жилищем красоты.

Прекрасная темница!

Сквозь бронзу Сиракуз

Глядится

Надменный облик Муз.

Рукою нежной брата

Очерчивай уклон

Агата,

И выйдет Аполлон.

Художник! Акварели

Тебе не будет жаль!

В купели

Расплавь свою эмаль.

Твори сирен зеленых

С усмешкой на устах,

Склонённых

Чудовищ на гербах.

В трёхъярусном сиянье

Мадонну и Христа

Пыланье

Латинского креста.

Всё прах! – Одно, ликуя,

Искусство не умрёт,

Статуя

Переживёт народ.

И на простой медали,

Найдённой средь камней,

Видали

Неведомых царей.

И сами боги тленны,

Но стих не кончит петь,

Надменный,

Властительней, чем медь.

Работать, гнуть, бороться!

И лёгкий сон мечты

Вольётся

В нетленные черты.

(перевод Н. Гумилёва)

Пейзаж

Нигде ни единой птицы,

Нигде не качнётся лист,

И только дрожат зарницы

И запад багров и мглист;

Направо – земля сырая,

Размокших полей штрихи,

Над серым пятном сарая

Кривой силуэт ольхи;

Налево светится глухо

Водой затопленный ров,

По сизой глине старуха

Бредёт с вязанкою дров,

А дальше только дорога,

Петляя, словно тесьма,

Уходит в сумерки лога

За синий контур холма.

(Перевод А. Гелескула)

Средневековье

...В погоне за стихом, за ускользнувшим словом,

Я к замкам уходить люблю средневековым:

Мне сердце радует их сумрачная тишь,

Мне любы острый взлёт их чёрно-сизых крыш,

Угрюмые зубцы на башнях и воротах,

Квадраты стёклышек в свинцовых переплётах,

Проёмы ниш, куда безвестная рука

Святых и воинов врубила на века,

Капелла с башенкой – подобьем минарета,

Аркады гулкие с игрой теней и света;

Мне любы их дворы, поросшие травой,

Расталкивающей каменья мостовой,

И аист, что парит в сиянии лазурном,

Описывая круг над флюгером ажурным,

И над порталом герб, – на нем изображён

Единорог иль лев, орел или грифон;

Подъёмные мосты, глубоких рвов провалы,

Крутые лестницы и сводчатые залы,

Где ветер шелестит и стонет в вышине,

О битвах и пирах рассказывая мне...

И, погружён мечтой в былое, вижу вновь я

Величье рыцарства и блеск средневековья.

(Перевод М. Донского)

Теофиль Готье. Капитан Фракасс (фрагмент, начало)

I. ОБИТЕЛЬ ГОРЕСТИ

На склоне одного из безлесных холмов, горбами вздымающих ланды между Даксом и Мон-де-Марсаном, расположена была в Царствование Людовика XIII дворянская усадьба – из тех, что так часто встречаются в Гаскони и среди крестьян высокопарно именуются замками.

Две круглые башни, увенчанные остроконечными крышами, с обоих концов замыкали здание, а два глубоких желоба на его фасаде говорили о том, что первоначально здесь был подъемный мост, ныне ставший бесполезным, ибо время упразднило ров; тем не менее сторожевые вышки на башнях и флюгера в виде ласточкина хвоста придавали строению чуть что не феодальный вид. Ковер из плюща наполовину окутывал одну из башен и темной зеленью своей оттенял камень, успевший к этому времени посереть от старости.

Издалека увидев замок, поднимавший в небо над зарослями дрока и вереска свои островерхие кровли, путник счел бы его вполне пристойным жилищем для дворянина средней руки, но, приблизясь, изменил бы мнение. Мох и сорные травы завладели аллеей, ведущей от большой дороги к дому, оставив лишь узкую серую полоску, подобную потускневшему галуну на потертом плаще.

Две колеи, наполненные дождевой водой и населенные лягушками, свидетельствовали о том, что некогда здесь проезжали экипажи.

Однако невозмутимость лягушачьего племени показывала, что оно издавна, не зная помех, обосновалось тут. На тропинке, проложенной среди густой травы и размытой недавними ливнями, не виднелось следа человеческих ног, и ничья рука, очевидно, давно уже не раздвигала веток частого кустарника, унизанных блестящими капельками.

Почерневшие, изъеденные широкими желтыми подтеками черепицы расползлись в разные стороны, а стропила местами совсем прогнили; заржавленные флюгера перестали вращаться все показывали разное направление ветра; слуховые окошки были закрыты покоробленными и растрескавшимися ставнями, амбразуры башен засорены щебнем; из двенадцати фасадных окон восемь были заколочены досками, а вспученные стекла остальных дребезжали в своих свинцовых переплетах при малейшем натиске ветра. В промежутках между окнами штукатурка облупилась и сыпалась, как чешуйки с пораженной болезнью кожи, обнажив разошедшиеся кирпичи, которые крошились под вредоносным воздействием луны; входная дверь была обрамлена каменным наличником с правильными выпуклостями – следами былого орнамента, выветрившегося от времени и непогоды, а венчал ее полустертый герб, который не под силу было бы разобрать опытнейшему знатоку геральдики; завитки над шлемом изгибались самым причудливым образом, то и дело обрываясь. Дверные створки еще сохранили поверху красноватый колер, словно краснели за свой неприглядный вид; гвозди с остроконечными шляпками, набитые в строгой симметрии, нарушенной временем, скрепляли их разошедшиеся доски.

Открывалась лишь одна створка, что было вполне достаточно для приема явно немногочисленных посетителей, а у дверного косяка догнивало полуразломанное колесо – жалкий остаток кареты, окончившей свой век в прошлое царствование. Верхушки труб и углы карнизов были облеплены ласточкиными гнездами, и если бы над одной из этих труб не завивалась штопором тонкая струйка дыма, точь-в-точь как над домиками, какие школьники рисуют на полях своих тетрадей, всякий счел бы жилище необитаемым; и, верно, очень скудную трапезу изготовляли на этом очаге, – из солдатской трубки дым валил бы куда гуще. Этот дымок был единственным признаком жизни в замке, как одно лишь легкое облачко пара из уст умирающего свидетельствует о том, что он еще жив.

Не без ропота и явного неудовольствия повертываясь на ржавых и визгливых петлях, дверь давала доступ в самую старую часть замка – портал со стрельчатым сводом, разделенным четырьмя нервюрами голубоватого гранита и ключевым камнем в точке их пересечения, где повторялся сохранившийся лучше, чем на входных дверях, герб с тремя золотыми аистами на лазоревом поле или чем-то в этом духе, – полумрак, царивший под сводом, мешал точно разглядеть их. В стену портала были вделаны кованые гасильники, закопченные пламенем факелов, а также железные кольца, к которым некогда привязывались лошади гостей, что, судя по слою пыли на кольцах, случалось теперь крайне редко.

Из портала одна дверь вела в покои нижнего этажа, другая – в помещение, возможно, бывшее когда-то оружейной залой, и далее во двор – унылый, пустой и холодный, обнесенный высокими стенами, на которых зимние дожди оставили длинные черные полосы. По углам двора, среди щебня, упавшего с карнизов, пробивалась крапива, овсюг, цикута, и трава зеленой рамкой окаймляла плиты.

В глубине, за каменной балюстрадой, которую украшали увенчанные шпилями шары, террасой спускался сад. Поломанные ступени шатались под ногами в тех местах, где не были скреплены волокнами мха и вьющихся растений; подпоры террасы обросли трилистником, желтыми левкоями и дикими артишоками.

Самый сад мало-помалу вновь превратился в первобытную чащу. Кроме одной грядки, где виднелись кочны капусты с ярко-зелеными в прожилках листьями и красовались звезды подсолнечников с черными сердцевинками, свидетельствуя о некотором уходе, надо всем остальным заброшенным пространством брала верх природа и, казалось, с особым удовольствием стирала следы человеческого труда...».