Иван Антонович Ефремов родился в деревне Вырица под Санкт-Петербургом, в купеческой семье. Известно, что точная дата рождения – 23 (10) апреля 1908 года, однако юный Ефремов прибавил себе один год, чтобы иметь возможность раньше начать работать.

Детство будущего писателя прошло в южных портовых городах. С ранних лет был влюблен в море, его влекла романтика приключений в духе героев Жюля Верна.

События Гражданской войны и революции позволили юному Ефремову отдалиться от семьи – в своих стремлениях он был очень далек от взглядов родителей. После революции стал «сыном полка» в автороте Красной Армии. Был контужен и с тех пор немного заикался.

После Гражданской войны плавал матросом на Тихом океане, в Охотском и Каспийском морях.

Серьёзно занялся образованием – в Петрограде экстерном окончил среднюю школу, затем через 2,5 года защитил диплом о высшем образовании. Проявлял интерес к палеонтологии. С 1925 года участвовал в научных экспедициях в Закавказье, Средней Азии, Якутии, Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, часть из них проводил самостоятельно.

В 1926 году Ефремов сделал важное научное открытие на стыке биологии и геологии. Он вывел закономерности отложения ископаемых остатков (тафономия) и с помощью своего учения помог обнаружить крупное кладбище динозавров в пустыне Гоби. Известно, что когда после ВОВ была организована экспедиция, то было обнаружено множество ценных находок – останков древних животных.

Степень кандидата наук (присвоенная без защиты диссертации) опередила получение институтского диплома.

В 1935 году экстерном окончил геологоразведочный факультет Ленинградского горного института.

Добился больших высот и авторитета в области палеонтологии на всемирном уровне. Доктором биологических наук Ефремов стал в 34 года, с 1930 по 1959 год он – научный сотрудник Палеонтологического института, с 1937 года заведовал лабораторией низших позвоночных.

Однако для продолжения изыскательских работ требовалось крепкое здоровье, которое у Ефремова в результате изнурительной работы и множества экспедиций было подорвано.

И тогда И. Ефремов решил попробовать себя в другой деятельности. В начале Великой Отечественной войны И. Ефремов написал несколько научно-фантастических и приключенческих новелл. Первые рассказы высоко оценили А. Толстой (отметил их большую правдоподобность), Л. Кассиль и П. Бажов.

В 1944 году были изданы сборники «Встреча над Тускаророй», «Пять румбов», в 1945 – «Белый рог», в 1946 – «Алмазная труба». В скором времени Ефремова приняли в Союз писателей.

Его глубокие научно-философские познания и практический опыт позволили ему создавать фантастические произведения, основанные на интеллекте и оригинальном мышлении. Масштаб личности учёного Ефремова помог Ефремову-писателю создать свою уникальную литературу.

Сам Ефремов называл свои литературные произведения «приключениями мысли».

Ранние произведения Ефремова относятся к традиционной советской «фантастике ближнего прицела», научного предвидения: учёные близки к новому открытию, писатель прослеживает путь к нему.

В связи с этим отдельного упоминания достоин рассказ Ефремова «Алмазная труба» (1944) о месторождении якутских алмазов. В рассказе геологи находят алмазное месторождение. Через 10 лет, в 1954 году по подробным указаниям писателя-учёного кимберлитовая алмазная трубка была обнаружена в реальности, на незначительном расстоянии от указанного фантастом. Геологи изучали рассказ Ефремова, имели текст с собой.

Были и другие интересные примеры. Молодой физик Юрий Денисюк, один из изобретателей оптической голографии, вдохновился рассказом Ефремова «Тень минувшего» (1945). Открытие датируют 1948 годом.

Были и другие важные научные предсказания в рассказах Ефремова: месторождение ртути в горах Алтая («Озеро горных духов»), рельефность дна океана («Атолл Факаофо»).

Подробное изучение творчества Ефремова, «научного пророка» обнаружило огромное множество идей и тем для важных научных изысканий и исследований. Писатель всегда выстраивал увлекательный сюжет на столкновении человеческого разума с силами и загадками природы.

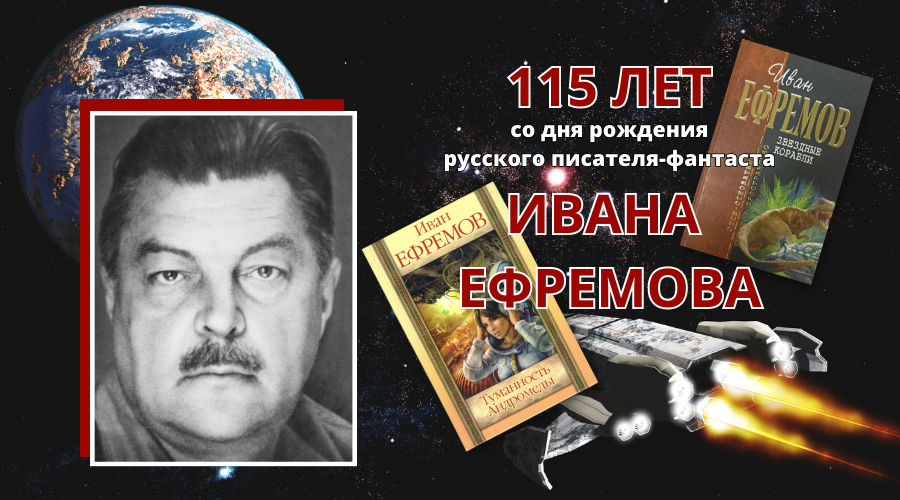

В 1948 году вышла научно-фантастическая повесть «Звёздные корабли».

Писал Ефремов и историко-фантастические повести – «На краю Ойкумены» (1949) и «Путешествие Баурджеда» (1953) (дилогия «Великая дуга»). Здесь автор передаёт представления о мире древних греков и древних египтян.

Большой популярностью пользовался научно-фантастический и социально-философский роман-утопия Ефремова «Туманность Андромеды» (1957).

Здесь автор поставил перед собой задачу рассказать о коммунистической республике в масштабе всей планеты. Разум и гуманизм позволяют возникнуть Великому Кольцу, где соединяются земная и иные цивилизации.

Повесть «Cor Serpentis» («Сердце змеи», 1959) продолжила тему. Автор вступает в полемику с популярной в западной фантастике (например, у Г. Уэллса) концепцией не единства, но «борьбы миров».

Социально-фантастическая антиутопия «Час быка» (1968–1969) во многом предсказала современное общество потребления.

В своих романах И. Ефремов излагал своё представление об иных возможностях развития человечества. Можно идти по пути эволюции гармонической личности, всё общество должно социально и духовно развиваться. Но можно допустить установление тоталитарного строя и власть олигархов, и тогда суть человеческой личности будет искажена.

Писал Ефремов и о далёком прошлом. Помимо дилогии «Великая дуга», он – автор романа «Таис Афинская» (1972) о временах царствования Александра Македонского. Особенно высоко чтил Ефремов женское начало. Его героини, «ефремовские женщины» – целая галерея вдохновительниц и хранительниц прекрасного. Роман «Таис Афинская» посвящён супруге писателя Таисии Юхневской.

Историко-философский роман «Лезвие бритвы» располагается как бы между произведениями Ефремова о прошлом и о будущем. Ученый профессор, разбирающийся в ювелирном деле, на выставке драгоценных камней приметил один камень, не просто красивый, но и очевидно очень ценный, поскольку он не изучен наукой. Позже обнаружилось, что уникальный камень исчез.

В 1956 году Ефремов написал художественно-документальную книгу «Дорога ветров» (1956) – о палеонтологических экспедициях в пустыню Гоби.

Лауреат Сталинской премии второй степени.

В целом достижения науки и прогресса для И. Ефремова важны менее, чем люди, чем межчеловеческие отношения. Убеждённый коммунист, он много размышлял о новом общественном устройстве мира.

И. Ефремов, Лезвие бритвы

роман, начало

Пролог

Все быстрее нарастает познание в современном мире. Обрисовывается точнейшая взаимосвязь, обусловленность кажущихся различными явлений мира и жизни. Всеобщее переплетение отдаленных случайностей, вырастающее в необходимость, то есть в законы природы, пожалуй, самое важное прозрение современного человека.

И в человеческом существовании незаметные совпадения, давно наметившиеся сцепления обстоятельств, тонкие нити, соединяющие те или другие случайности, вырастают в накрепко спаянную логическую цепь, влекущую за собой попавшие в ее орбиту человеческие жизни. Мы, не зная достаточно глубоко причинную связь, не понимая истинных мотивов, называем это судьбой.

Если проследить всю цепь, а затем распутать начальные ее нити, можно прийти к некоему отправному моменту, послужившему как бы спусковым крючком или замыкающей кнопкой. Отсюда начинается долгий ряд событий, неизбежно долженствующих сблизить совершенно чужих людей, живущих в разных местах нашей планеты, и заставить их действовать совместно, враждуя или дружа, любя или ненавидя, в общих исканиях одной и той же цели.

5 марта 1916 года в Петрограде, на Морской, открылась выставка известного художника и ювелира, собирателя самоцветных сокровищ Урала Алексея Козьмича Денисова-Уральского.

Еще внизу, в гардеробной, где суетились, угодливо кланяясь, слуги, веяло слабым ароматом французских духов и проплывали, шелестя тугими платьями, дамы, можно было заключить, что выставка пользуется успехом. «Речь» и «Петроградские ведомости» одобрили «патриотическое художество», посещение выставки стало считаться в столичном «свете» тоже патриотичным.

Низкие залы казались пустоватыми и неуютными в тусклом свете пасмурного петроградского дня. В центре каждой комнаты стояли одна-две стеклянные витрины с небольшими скульптурными группами, вырезанными из лучших уральских самоцветов. Камни излучали собственный свет, независимый от капризов погоды и темноты человеческого жилья.

Худощавый молодой инженер в парадном сюртуке так глубоко задумался у одной из витрин, что только прикосновение к плечу заставило его обернуться, встретить приветливой улыбкой крупного человека с острой бородкой, щегольски одетого.

– Ивернев, – зову, Максимильян Федорович, – зову, не откликается. Горняцкое сердце взыграло от каменьев? И где это Алексей Козьмич такие откапывает?

– Собирались сотней людей и десятками лет, – возразил инженер на последний вопрос. – Хороши, в самом деле… Но вот я стоял и думал…

– Ага! Не стоило такие камни и такое умение на пустяки тратить!

Молодой инженер встрепенулся.

– Как вы правы, Эдуард Эдуардович! Да пойдемте посмотрим еще раз.

Они обошли выставку, ненадолго задержавшись у каждой из скульптурных групп-миниатюр, как назвал их сам художник. Белый медведь из лунного камня, редкого по красоте, сидел на льдине из селенита, как бы защищая трехцветное знамя из ляпис-лазури, красной яшмы и мрамора, а аметистовые волны плескались у края льдов. Две свиньи с человеческими лицами из розового орлеца на подставке из бархатно-зеленого оникса – император Австро-Венгрии Франц Иосиф и султан турецкий Абдул Гамид – везли телегу с вороном из черного шерла, в немецкой каске с острой пикой. У ворона были знаменитые усы Вильгельма Второго – торчком вверх.

Дальше британский лев золотисто-желтого кошачьего глаза; стройная фигурка девушки – Франции, исполненная из удивительно подобранных оттенков амазонита и яшмы; государственный русский орел из горного хрусталя, отделанный золотом, с крупными изумрудами вместо глаз… И опять – Козьма Крючков со знаменитой пикой и насаженными на нее немцами из змеевика на подставке из редкостного малахита небывало густого цвета, толстый султан-свинья из полированного мориона, улепетывающий от топазового английского единорога на берегу Черного моря – широкой пластины из гематита (красного железняка), кровавый отлив в отшлифованной черноте которого как бы напоминал о льющейся в Дарданеллах крови…

Искусство художника-камнереза было поразительно. Не меньше восхищало редкостное качество камней, из которых были выполнены фигурки. Но вместе с тем становилось обидно, что такое искусство и материал потрачены на дешевые карикатуры, годные для газетенки-однодневки, «недопрочитанной, недораскрытой».

– Довольно, пожалуй, – вздохнул инженер Ивернев.

– Довольно, – согласился его спутник, известный геолог Анерт, и повел рукой по направлению к дальней стене, где висели картины – модели уральских горных разработок. Гипсовые барельефы, отделанные натуральными породами, показывали в разрезе шахты и пещерки с согбенными черными фигурками горщиков – искателей самоцветов.

В витринах-столиках, расставленных вдоль стен и окон, сверкала нетронутая природная красота: сростки хрусталя, друзы аметиста, щетки и солнца турмалина, натеки малахита и пестрые отломы еврейского камня…

– Видите, Максимильян Федорович, – Анерт кивнул на беленького мальчишку лет восьми, с круглой белой головенкой и огромными голубыми глазами, зачарованно уставившегося на витрину с горками, – вот где оно, настоящее, что и младенцу понятно…

Горки, издавна прославившие екатеринбургских мастеров, особенно хорошо удавались Денисову-Уральскому и шли нарасхват, так же как и его коллекции уральских камней в больших и малых ящиках с клеточками-гнездами.

Горка – особый способ экспозиции камней, теперь незаслуженно забытый, но очень распространенный в начале века. Различные куски красивых горных пород склеиваются так, что образуют модель заостренной скалы с глубокой пещеркой у подножия, иногда несколькими. Игольчатые кристаллы берилла, турмалина, а то и просто наколотые столбики отдельностей гипса-селенита изображают сталактиты в сводах пещерок. В глубине сверкают щетки мелких кристалликов горного хрусталя, аметиста, топаза или синего корунда. Уступы «скалы» украшены искусным подбором полированных кусочков агата, малахита, азурита, красного железняка, амазонита. Кое-где вклеены черные зеркальца биотита, а в стенках «пещер» блестят, подсвечивая, прозрачные камни, листочки белой слюды – мусковита или цинвальдита.

Именно у такой горки, самой богатой по количеству минералов, и застыл зачарованный мальчишка.

– Как тебя зовут? – погладил круглую головенку Ивернев. Мальчик нехотя поднял взгляд.

– Ваня. А что?

– Нравится горка?

– Угу!

– А что еще понравилось?

– Вот, – мальчик ткнул в штуф, добытый безвестным мастером невесть из какой ямы в Ильменских горах, – плоский кусок желтого зернистого кварца с мельчайшими блестками слюды, по которому были разбросаны с причудливой прихотливостью короткие блестящие столбики черного турмалина, – и вот, – мальчик ринулся к другой витрине.

Рядом послышалось шуршание шелка, повеяло духами «Грезы». Инженер увидел высокую молодую даму с пышной прической пепельно-золотистых волос и такими же ясными озерами голубых глаз, как у мальчика.

– Ваня, Ваня, пойдем же, пора! Ужасно поздно! – Она поднесла к носу мальчишки браслет с крохотными часами. – Простите, господа, я должна увести сына. Он у меня чудак – не оторвешь от камней. Второй раз здесь из-за него…

– Не считайте сына чудаком, мадам, – улыбнулся Ивернев. – За необычными интересами часто кроются необычные способности. Мы по нему проверяли правильность наших собственных впечатлений.

– И не ошиблись! – склонил лысеющую голову Анерт, явно восхищенный красивой дамой.

Мать и сын удалились, а приятели продолжали лениво обходить выставку.

– Не пойти ли нам покурить? – предложил Ивернев, но Анерт остановил его жестом:

– Постойте-ка, Максимильян Федорович, что я! Когда вы вернулись из Туркестана, помните, вы рассказывали о том, что нашли камни, может быть, неизвестные науке. Вы собирались отдать их Денисову-Уральскому для огранки. И что же вышло?

– Что вышло – увидите, они тут, на выставке.

– Как же я мог просмотреть?

– А это значит, что ничего особенного не вышло.

Они подошли к высокой, столбиком, витринке, внутри которой на черном бархате сверкали готовые ювелирные изделия, сделанные по эскизам все того же неутомимого художника-камнереза.

– Вот они, – инженер показал на подвеску из четырех небольших камней, прикрепленную под кулоном из желтого топаза, такого яркого, что он был виден от входа.

В камнях, на которые показал инженер, на первый взгляд не было привлекательности. Ограненные плоской «зеркальной» гранью и заделанные в модную тогда платину, камни казались серыми, сливающимися с матовым металлом оправы и цепочки. Требовался знающий глаз, чтобы понять необыкновенность самоцвета – прозрачного и в то же время пронизанного едва заметными точками с металлическим блеском. Облако этих точек, рассеянных в прозрачной основе, придавало камню его странный серый цвет и вид как бы хрустально прозрачного металла, гармонировавшего с глухой сероватостью платины.

– Э, да это вовсе не так, – возразил Иверневу после долгого молчания Анерт. – Я тоже горный инженер и тоже любитель камня. Что до Алексея Козьмича, то он просто молодец, и вы ему многим обязаны. Он сразу понял ваш самоцвет. М-да… И что вы собираетесь с этим делать?

– Право, не знаю. Я хочу оставить их себе, но боюсь, что дорого обойдется. По глупости я заранее не договорился с Алексеем Козьмичом, а ведь, вы знаете, он купец прижимистый. Опасаюсь, что шкуру сдерет за работу… – Анерт недовольно нахмурился.

– Прижимистый сами знаете почему – ему много надо денег, да не для себя – за уральское каменное мастерство воевать. А с этим где взял, а где и погорел. Не грех и заплатить как следует, у вас жалованье не плохое? Слыхал я от Александра Павловича, что вам Минералогическое общество за отчет о туркестанских исследованиях прочит медаль имени инженера Антипова. Наверное, и денежная премия последует.

– Все это так, – согласился Ивернев, – но… – он заколебался и выпалил: – Я женюсь, Эдуард Эдуардович!

– Вот что! Поздравляю! Спрошу на правах старшего, простите, – не наспех? По годам-то не рано… а вот война!

– В том-то и дело, что война! Скверная, долгая, никому не нужная. И моя Вера хочет на фронт, сестрой. Такая уж она. Что ж получится: я в Сибирь, она на фронт? А браком удержу! – улыбнулся инженер, но улыбка вышла какой-то неуверенной.

Анерт серьезно сказал:

– Коли так, помогай бог! Квартиру нашли?

– На Васильевском, хорошую.

– Зовите на свадьбу, Максимильян Федорович! Польщен признаньем, как знаком дружбы. Однако насчет камней не ясно-с. Если не станете выкупать подвеску, значит, оставите Денисову-Уральскому? Лучше уж я куплю! Кстати, как вы назвали новый камень?

– Никак еще! Собирался описать, да сами знаете, какое сейчас время! Нам, геологам, никакого покоя с производительными силами, комиссией этой, да еще затевается кое-что на Дальнем Востоке – лучше меня знаете. Война окончится, тогда, дай бог, наукой займемся!

– Двадцать две причины, а главное – не было пороху! – усмехнулся Анерт. – Боюсь, что главная тут причина не в порохе. Шерше ля фам… Ну вот что, по старой дружбе – уважьте, раз так.

– Понимаю. С действительного статского советника Анерта Алексей Козьмич сдерет так, что все ваши проповеди о пользе камнерезного дела из головы вон! Следовательно, камни я выкупаю для вас! Вы на прежней квартире живете?

– Там же, на Троицкой, 23. А вот и сам Денисов, легок на помине!

В зал вошел известный всем любителям самоцветов Денисов-Уральский. Родом из старинной горщицкой семьи, сын шахтера Березовского рудника, уроженец Екатеринбурга, этот русский самородок был «последним выдающимся мастером каменного дела в России», как называли его газеты. Юношей оставшись без отца, он сумел обеспечить семью и приобрести известность своими «наборными картинами», то есть пейзажами, собранными из камней. В конце прошлого века Денисов-Уральский, уже известный художник по камню, учился на гроши в школе Общества поощрения художеств.

Ивернев смотрел на приближающуюся знакомую фигуру с вечно растрепанной гривой непокорных волос и клочковатой бородой, обрамлявшей староверческое высоколобое лицо художника.

«Чувство меры, подлинный вкус художника почему-то изменили нашему знаменитому камнерезу, – думал геолог. – Почему? Или с известностью, деньгами, большой дачей в Финляндии оборвалась та драгоценная связь с глубиной народного искусства, которая и дает безошибочное чутье настоящего?..»

Денисов-Уральский издалека крикнул: «Здравствуйте, Ивернев!» – и тотчас отвернулся к шедшему рядом высокому человеку, продолжая разговор.

– Кто это с ним, Эдуард Эдуардович, вы ведь петербургское, тьфу, петроградское общество знаете?

– Персона довольно значительная: князь Витгенштейн!

– Ого, архимиллионер?

– Не тот! Кузеном ему приходится. И тоже богат!

– Ну тогда обождем. Пойдемте вниз и покурим, а вечерком я позвоню Алексею Козьмичу на квартиру.

– Нет, я уж пойду. Мне надо в Общество русских ориенталистов, тут по соседству, на Морской, – откланялся Анерт.

Денисов-Уральский подвел князя к той самой витрине, где искрились на бархате странные серые камни.

– Вот, ваше сиятельство, редкость невиданная, – сказал он, привычно упирая на «о», так как любил щегольнуть простонародным говорком, – других таких камней в России и, почитай, во всем мире не имеется! Найдены они тем инженером, с которым я здоровался. Он и сам не знает, что это за самоцветы, и дал мне на пробу. Еще минералогии неизвестный образец!

Князь, согнувшись, долго рассматривал платиновую подвеску и, наконец, выпрямив уставшую спину, провел рукой по подкрашенным усам.

Художник пытливо вглядывался в князя, стараясь разгадать, насколько он заинтересован, и как бы невзначай заметил:

– Вчера был здесь Летуновский, Николай Николаевич, знаете – миллионер, на Покровской у него особняк. Хотел сегодня жену привезти, ей показать.

– Я бы дал за них… – Князь Витгенштейн подумал и назвал сумму.

Охолодевшее лицо художника сказало ему, что цена оказалась много меньше той, на которую рассчитывал Денисов-Уральский. Это был промах. Камни понравились князю. Назови он цену, близкую к правильной, художник, конечно, уступил бы, а теперь капитуляция будет с его стороны и, как всякая капитуляция, дорого обойдется побежденному.

Чтобы выгадать время, князь захотел посмотреть камни поближе. Денисов-Уральский послал за ключом, открыл витрину, и камни, подставленные свету на окне, засверкали еще ярче своей странной металлической игрой.

Под усами художника мелькнула хитрая улыбка. Князь нахмурился и, глядя в окно, сказал:

– Хорошо, я беру камни. Сейчас. Пусть принесут футляр.