.png)

Вместо предисловия

Неотъемлемое свойство человека поглощать пищу не сводится просто к кругу его физиологических признаков – таких, как наличие у него рта, гортани или пищевода. Еда и питьё – не есть нечто житейски элементарное. Вопреки кажущейся очевидности они связываются с развитием личности в преддверии вечности.

Для подтверждения сказанного достаточно упомянуть о том, что пиршественное начало занимает значительное место в Евангелие. Так, один из центральных эпизодов земной жизни Христа – это чудо в Канне Галилейской. Будучи среди гостей, позванных на брак, Спаситель претворил воду в вино. Нет необходимости особо объяснять, что Он не просто улучшил качество продукта, но благословил и внутренне освятил брак.

Отечественный мыслитель Л.С. Выготский в своей книге «Психология искусства» (любое издание) толкует евангельское чудо как своего рода прообраз искусства. Исследователь утверждает, что стоящий писатель превращает мутную воду жизни в искрящееся вино литературного произведения. Так, в центре внимания Л.С. Выготского одно из произведений отечественной классики – рассказ Бунина «Лёгкое дыхание». Череду роковых случайностей, трагических недоразумений, житейских нелепостей классик превращает в лёгкое дыхание бытия – считает психолог искусства.

Чудо в Канне Галилейской – далеко не единственный пиршественный эпизод Евангелия. Так, во всех четырёх Евангелиях рассказывается о другом чуде, связанном с застольем. Христос преломил и благословил пять хлебов и две рыбы, накормив ими бессчётное множество людей. Нет необходимости специально объяснять, что Спаситель не просто умножил количество пищи, но духовно объединил людей в Божественной любви.

Таким образом, в обеих Евангельских историях пища или питие иносказательны и в то же время реальны. Одна из Евангельских притч повествует о Хозяине, позвавшем гостей на пир, – однако они начинают, как бы сговорившись, извиняться и находят всевозможные житейские причины не прийти на пир веры. Они придумывают удобные отговорки, чтобы предпочесть житейские блага вечному блаженству.

Верующий человек не обязан быть филологом-начётчиком. И в данном случае принципиальна не статистика упоминания пира в Евангелие, не количественный подсчёт, который порою так любят производить академические филологи, а иерархическое место застолья в вечной книге. Как видим, оно, быть может, не центрально, но исключительно значимо. Так, в упомянутой Евангельской притче Царство небесное предстаёт во образе пира, участники которого вкушают неземную пищу и пьют нездешнее вино.

Иные обретают вечное блаженство, иные, увы, не обретают его, не входят в вечную радость.

Мы убеждаемся, что Евангельская свобода в чём-то неожиданно противоположна морализированию. Понятно, что фарисеи не могли вместить учения Христа. Оно парадоксальней и глубже, чем может показаться. Так, в Евангелие фарисеи упрекают Спасителя в том, что Его ученики не постятся. Христос отвечает: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и будут поститься в те дни (2:19-20)».

Спаситель в особых случаях благословляет даже нарушение поста – и это публикуется в бесчисленных изданиях Евангелия! Но что означает ссылка на дни, когда у счастливых участников пира отнимется жених? Не идёт ли речь о традициях монашества – а, стало быть, сурового воздержания – которые расцвели отнюдь не в первые времена христианства? Так, христианский подвижник Фёдор Студит, разработавший Устав православного поста, подвизался на рубеже VIII-IX веков – по времени значительно позднее тех событий, которые описаны в Евангелие.

Однако не надо долго объяснять, что пустынники, которые питались акридами и находились в иных условиях, нежели апостолы, непосредственно сопровождавшие Христа, путём воздержания возвращались в рай – туда, где вечно идёт пир веры.

Как видим, – и человеческий разум это едва способен вместить! – иные спасаются, нарушая пост, но страдая со Христом, а иные спасаются, созидая пост. Интенция Фёдора Студита заключалась и заключается в том, чтобы ограничить человека в пище, а движение Христа заключается в том, чтобы накормить множество народа. (Достаточно сослаться на приведенный выше Евангельский эпизод с пятью хлебами и двумя рыбами). Однако подчас противоположности смыкаются. Благодаря чему это происходит? Неземное блаженство становится житейски удобопонятным и принимает форму трапезы (Спаситель) или же происходит добровольный отказ от пиши тленной во имя высшего блаженства (Студит).

Всё сказанное имеет приблизительно такое же отношение к художественной литературе о пище и питье, какое фундамент имеет к дому. С одной стороны, дом, невозможен без фундамента, с другой – входя в дом, мы не видим фундамента. Входя – вчитываясь в художественную литературу о пище и питии, мы подчас не обнаруживаем там непосредственно религиозной темы. Сакральный контекст лишь исподволь проясняет то, почему авторы рецензируемой книги пишут рассказы или новеллы на гастрономические темы. Они неизменно сопутствуют «Историям со вкусом интриги», написанным совершенно разными авторами.

Поэтому позволив себе небольшой религиозный экскурс о весьма странной – или, как сказали бы философы, – о диалектической природе пищи и пития, обратимся, наконец, к основному предмету рецензии.

Вечный пир и его современные вариации

В религиозном опыте пища и питие как бы отсылают нас к идеальным явлениям, которые кроются за житейским рядом. Идеальные смыслы, которые как бы витают над вполне земным пиршеством, неисчерпаемы.

Вот почему художественная литература обращена не к сакральным смыслам как таковым (это было бы слишком смело и едва ли не кощунственно), а к данным и возможностям языка.

Так, мы, не задумываясь, говорим «вкушать блаженство» или «вкушать покой». Однако имея дело с языковыми идиомами, мы, подчас сами того не зная, взаимодействуем с их религиозными прообразами. Представления об идеальных и отвлечённых состояниях личности – таких, как покой или блаженство, – в естественной обиходной речи лишь косвенно связываются с пиршеством, на которое ретроспективно указывает глагол вкушать.

Также мы говорим «испить чашу горечи», подчас не вкладывая в общепринятый оборот специально религиозного смысла. Да и сам «вкус интриги», упомянутый в заглавии коллективного сборника прозы, предлагаемого вниманию читателя, указывает на соотносительность конкретики и отвлечённости. С одной стороны, гастрономический вкус, с другой – вкус к жизни. Заглавие сборника переключает читателя от буквального к переносному значению слова вкус. Контрастная соотносительность двух значений одного слова выступает как своего рода отсвет Писания с его двуедиными – идеально-пиршественными – сюжетами.

Язык, на котором мы все говорим, как бы немножко забывает о своих религиозных праистоках. Вот почему и светские писатели обычно занимаются не толкованием Священных книг, а литературной игрой, сопряжённой с причудливым сличением реальных и идеальных, конкретных и отвлечённых толкований пищи.

Так, в средневековой Франции обитал Франсуа Рабле – автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль», исполненного гастрономических химер и пиршественного юмора. (Филологическому прочтению книг Рабле немало усилий посвятил отечественный мыслитель Михаил Бахтин). С Рабле отдалённо перекликается наш соотечественник Николай Гоголь. Достаточно вспомнить гоголевского Собакевича, который на званом обеде умял целого осетра, а затем умело пристроился к маленькой рыбке, дабы не быть изобличённым.

Однако в гастрономической теме у Гоголя угадываются невидные миру слёзы. Писателю присущ горький смех пророка Иеремии; в данном случае, его литературный объект – Собакевич. Иным путём идёт Пушкин. Если Гоголь работает с пастозными повествовательными фактурами, то Пушкин избирает путь лирической прозрачности.

Пушкин склонен не к литературной игре с мясистыми фактурами, а, напротив, к неземной лёгкости: «Порой опять гармонией упьюсь» – пишет Пушкин в «Элегии». Упоминая Пушкина и Гоголя, мы имеем дело с литературной игрой, не наделённой собственно религиозными смыслами, но в принципе соизмеримой с ними.

И наши современники – писатели-прозаики – идут разными путями в той бесконечности смысла, которую завещали нам русские классики.

Итак, перед читателем книга «Истории со вкусом интриги: 21 рассказ мастер-курса Юлии Евдокимовой. Издательские решения, 2024».

Читатель имеет случай убедиться в том, какую высокую (почти религиозную) планку задаёт нашим современникам нехитрая, на первый взгляд, гастрономическая тема. Она подразумевает не описательность, а вопросно-ответную динамику. Оная динамика возникает не только из религиозных, но также из светских источников: пиршественный стол подразумевает диалог, а он в свою очередь, имеет свою кульминацию. Во всяком случае, её способен достичь и выразить опытный прозаик, который не копирует натуру, но придаёт литературному тексту повествовательную упругость, создаёт пружину действия.

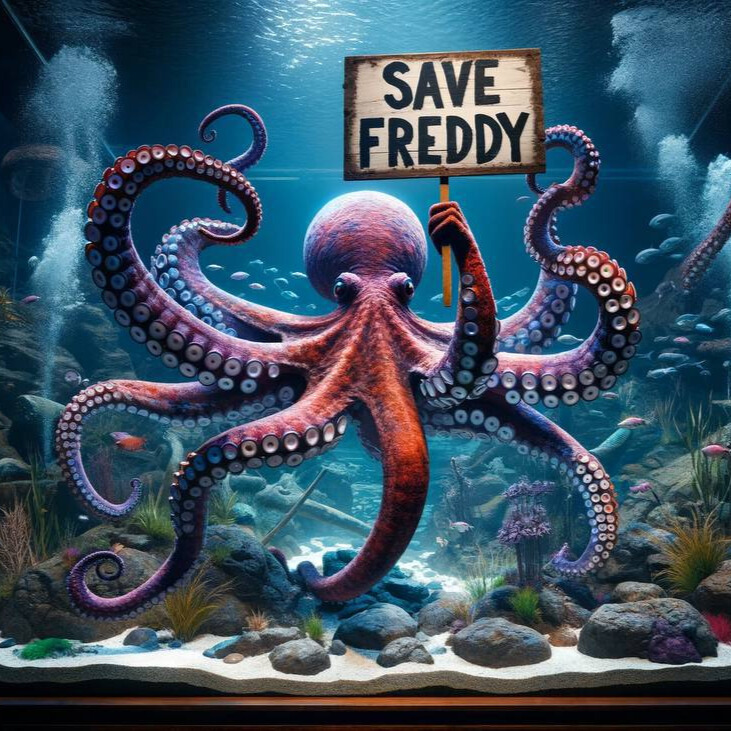

За трапезой нередко возникает разговор, в ходе коего что-либо выясняется и что-либо происходит. Построению действия в прозе на жанровом уровне соответствуют новелла или рассказ, между которыми имеется тонкое различие: в новелле контрастируют некие «казалось» и «оказалось». Например, казалось, что жену убил муж, который не ладил со своей второй половинкой. Но выясняется, что преступник – совершенно другой человек. Так, происходит в новелле Надежды Салтановой «Спасите Фредди». Муж героини вечно недоволен ею, но при этом сам далеко не свят. Со своей стороны, он буквально не в состоянии пропустить ни одной юбки. И всё-таки ЭТО сделал не он, как выясняется в финале произведения, построенного по законам новеллы.

Новелла Салтановой сопровождает и гастрономическая метафора. Действие происходит в ресторане. Там, в аквариуме томится осьминог – сложная конфигурация осьминога соответствует запутанной интриге. В некотором смысле он же – осьминог – является жертвой всего происходящего. Всё это можно разузнать, внимательно прочитав новеллу.

В сходном сюжетном ключе построена блистательная новелла Мари Анатоль «Отравление по-монтерейски». Действие новеллы происходит на роскошной яхте в цветистой местности.

Путешественники наслаждаются морем, свежим воздухом и роскошными блюдами, которые подают на яхте. Особой популярностью пользуется стейк из тунца.

Среди людей, сидящих за ресторанными столиками, является некий заносчивый малый. Он ведёт себя вызывающе и вступает чуть ли ни в драку с одним из своих соседей по путешествию, солидным женатым человеком. Однако выскочка к неудовольствию последнего не оставляет в покое и его супругу.

Внезапно задира и жуир падает замертво. Начинается следствие.

Поскольку при жизни герой новеллы был весьма одиозной личностью, не возникает недостатка в подозреваемых. Многие были рады ему насолить.

Вскоре обнаруживается и наиболее правдоподобный подозреваемый. Все улики указывают на него. У него имеется и мотив. Однако неожиданно выясняется, что ЭТО совершил не он. А кто же? Это можно доподлинно узнать, прочитав новеллу.

Как видим, Надежда Салтанова и Мари Анатоль реализуют классическую сюжетную схему детективной новеллы: подозревали не того, покуда не прояснился истинный характер происшествия.

В ином смысле направлять читательское ожидание способен рассказ. В отличие от новеллы рассказ не ориентирует читателя идти по ложному следу, но оставляет его в недоумении относительно того, что же всё-таки произошло. Самое интересное автор умеет приберечь под конец. Так построен рассказ Дмитрия Тришина «Манная каша для отдыхающих».

Герои рассказа, уважаемые пожилые люди, приезжают на живописно заброшенную турбазу. Снова вспоминается Гоголь, живописавший усадьбу Плюшкина с её великолепной заброшенностью и в то же время – рудиментами цивилизации.

В странном месте, каковым является приятно одичалая турбаза, начинают происходить странные вещи. Однако в отличие от новеллиста автор рассказа Тришин не подбрасывает читателю ложной версии происходящего для того, чтобы её опровергнуть, но последовательно ведёт читателя от полной неизвестности к остроумной отгадке.

Что же на самом деле происходит в таинственном месте и чем это всё заканчивается можно узнать, прочитав рассказ.

И всё же воздержимся от жанровых ярлыков, не станем навязывать коротким произведениям прозы сборника непременные ярлыки новеллы или рассказа. Скорее малой прозе коллективного сборника присущи признаки интриги или головоломки, объединяющие два эти жанра. Обеим из них присуща ориентация на колоритную жизненную частность и одновременно – тенденция отобразить единичное как общезначимое.

«Истории со вкусом интриги» побуждают читателя подумать, одновременно являя причудливую игру буквального и переносного, пастозного и прозрачного, житейского и иносказательного значений пищи. Пушкин с его лирической прозрачностью и Гоголь с его пастозностью авторских красок остаются литературными предтечами и неизменными образцами для современных нам прозаиков.

Пушкин и мы

Любопытно, что героем одной из новелл является… сам Пушкин. Точнее говоря, он незримо присутствует в новелле Саши Грив «Крыжовенное варенье».

Действие рассказа происходит в пушкинском Михайловском. Он и она приезжают на отдых в эти неземные места. Он молодой прозаик, наделённый недюжинным литературным самолюбием, она – его обожательница, сподвижница и муза.

Казалось бы, нет конца семейно-творческой идиллии. Она его непрестанно вдохновляет, он создаёт шедевр за шедевром. И дело происходит в пушкинских местах.

Однако между ними незаметно пробегает кошка. Она хочет заполучить его в мужья, а он стоит на противоположной позиции: его привлекают свобода, романтика и самозабвенное творчество. И причём тут печать в паспорте? – внутренне досадует он, не торопясь связать себя семейными узами.

Ей, напротив, нужен почитаемый статус жены известного писателя. Сопровождать его она готова лишь до определённой черты. Если он не хочет на ней официально жениться, и она считает себя внутренне свободной, хотя не подаёт вида.

«Женщине лукавить, царю править» – некогда написала Цветаева. И героиня рассказа готова упорхнуть от своего кумира, если тот будет упорствовать в своей самостоятельности.

Сравнительно типичный гендерный конфликт, где у каждой из сторон имеется своя логика, автор преподносит с редким художественным остроумием и добавим, сердечной проницательностью. Художественное прозрение Грив заключается в том, что если пресловутый он так уж не хочет жениться на своей музе и в то же время не хочет её навеки потерять, от него требуется повышенное сердечное внимание к ней. Более того, от него требуется больше (!), чем от официального жениха, ибо если он хочет удержать её при себе и остаться свободным художником, он должен чем-то компенсировать моральный ущерб, который неизбежно несёт его подруга. Сердечная ошибка молодого человека, как показывает автор, заключается в том, что он рассматривает её лишь как придаток к своему творчеству и фактически не признаёт за ней космической самодостаточности. Автор тонко показывает, что «великий писатель» может быть, и сохранил бы свои позиции, если бы имел необходимое чувство меры…

Во взаимоотношениях её и его имеется ещё один любопытный сердечный нюанс: очевидно, считая себя гением, он не допускает мысли, что она может его бросить. И поэтому ведёт себя безответственно. Она, в свою очередь, даже и признавая его великим писателем, требует внимания и уважения к себе.

Сюжетной квинтэссенции сердечной борьбы, которая происходит между ним и ею соответствует эпизод рассказа, напрямую связанный… с едой.

В качестве видения (а может быть, и в реальной ипостаси) героине рассказа является Арина Родионовна. Она учит девушку готовить крыжовенное варенье, которое так любил Пушкин. В результате подруга писателя постоянно находится в заботах-хлопотах, в том числе и в хлопотах по приготовлению знаменитого варенья – того самого, пушкинского! В результате она не успевает пойти с молодым человеком в ресторан. Многообещающий писатель отправляется туда совершенно один и возвращается оттуда ночью на такси.

Некоторая плотность основательного ужина в ресторане свидетельствует об эгоцентрической самоуверенности молодого человека и внутренне противостоит прозрачной фактуре крыжовника.

Примечателен авторский приём воссоздания характера: чрезмерные писательские амбиции молодого человека выражаются в его гастрономических излишествах.

Даже если вообразить, что молодой человек не переел, тот факт, что с ним не было музы-собеседницы говорит о его излишней сосредоточенности на еде. В противоположность ресторанному меню, из чего бы оно ни состояло, крыжовник лирически прозрачен и по-пушкински лёгок. Молодой человек, напротив, немножко тяжеловат, что его и подводит.

Этически парадоксально, однако, то, что и вечный Пушкин подобно современному молодому человеку был далеко не чужд амурного легкомыслия. Более того, и он не торопился жениться, не достигнув по тем далёким временам весьма зрелых лет. И тем не менее, молодой человек, который не хочет жениться, являет собой внутреннюю противоположность Пушкину – этому незримому обитателю усадьбы Михайловское. Пушкин настолько же отличается от современного хлыща от литературы, насколько прозрачное крыжовенное варенье отличается от плотной пищи.

О терпкости истинного счастья

Тема мужского эгоизма присутствует и в другом рассказе сборника – в рассказе Хельги Мидлтон «Розовый запах корицы».

В завязке рассказа является женский травматизм – моральный и физический. После посещения врача героиня возвращается в свою одинокую квартиру и обнаруживает там записку весьма неутешительного содержания (с. 26):

«Оля,

Не знаю, наверное, это малодушие, но боюсь, что разговор причинит тебе боль. Не хочу причинять больше, чем ты уже испытала, но и сам рядом с этим жить больше не могу. Нет больше сил приходить в дом, который пахнет как аптека. Я нормальный мужчина. Мне нужна женщина и домашний уют. Дом, в котором пахнет борщом и яблочными пирогами, и женщина, которая пахнет лавандовой водой, а не лысая кукла с синюшными губами. Извини.

Может грубо, но откровенно.

Твой бывший муж Константин».

В этом письме помимо констатации бегства его от неё угадывается содержание известной пословицы: «Путь к сердцу мужчины лежит через желудок». Он отчётливо ассоциирует семейный уют со вкусной и здоровой пищей.

Как развиваются дальнейшие события? Она пускается в одинокое странствие. В самом деле, человек – в данном случае даже не важно, он или она – подчас пытается развеять испытанное горе в перемене мест.

Так вот во время путешествия героиня оказывается в армянском кафе. Мотив посещения кафе героиней наделён художественно иносказательным смыслом. Оля не столько «пришла поесть», сколько настроена сменить обстановку и возможно, со временем, как знать, найти нового спутника жизни, который её не бросит и не подведёт.

Избегая дословного пересказа, процитируем Писание: «Ищите и обрящите» (Лк.: 11:9). Ольга встретила в жизни своего единственного человека. Им оказался содержатель кафе. Мидлтон пишет об Ольге (с. 36):

«Ей вдруг отчаянно захотелось держать его руку долго-долго. Не выпускать. Пусть будет рядом. Пусть ведет туда, где пахнет домом, большой дружной семьей и корицей».

Превратности судьбы, которые испытала Ольга ранее, и в то же время истинное мужество нового спутника героини – всё это ассоциативно связано с благородной терпкостью армянских блюд – они, в свою очередь, противопоставляются лавандовой воде, которой жаждет небезызвестный Костя, этот фактически несостоявшийся муж. Если Костя склонен к мещанскому пониманию счастья, то другое человек, которого встретила Ольга понимает, что счастье должно быть с благородной горчинкой.

NB! Развязка рассказа соответствует тем религиозным коннотациям пищи, о которых шла речь в самом начале рецензии. Так, благородная терпкость армянской кухни литературно опосредованно связывается с такими евангельскими ценностями, как дом, семья, совместное несение им и ею своего креста. В рассказе не отсутствует (хотя и не навязывается читателю) христианская мораль.

Автор рассказа – Хельга Мидлдтон – полагает себя в эстетическом поле, на периферии которого брезжат сакральные смыслы. Эстетическое – это чувственно воспринимаемое – провозгласил немецкий философ Баумгартен в 1735 году. Сакральное в философской системе Баумгартена есть преимущественно умопостигаемое.

Так, острый и в то же время гармоничный вкус армянских блюд в авторском контексте Хельги Мидлтон – это чувственное явление. За ним опосредованно угадывается сакральный смысл семьи. Писательница воспринимает его на почтительной дистанции – вот почему её рассказ, как и многие другие рассказы сборника, является не собственно религиозным.

Тематический спектр сборника чрезвычайно разнообразен. В то же время книга содержит рассказы, которые несут в себе глубоко индивидуальные авторские вариации некоей единой – сквозной – темы. Одна из них: любовная игра-борьба. О ней – в следующей главке.

Любовная интрига

Стоит внимания новелла Соль Решетникофф «Сладкая тайна». В уютном живописном городе, где происходит действие новеллы, пропадает поистине бесценная скульптура. Всё население города озабочено чудовищным происшествием. Каждый из горожан хотел бы знать, кто покусился на бесценное сокровище.

Меж тем героиня рассказа встречает некоего колоритного парня из России, и они вместе – своими силами – начинают расследовать чрезвычайное происшествие. Вскоре между ним и ею завязывается флирт. Такое вообще нередко случается тогда, когда он и она вместе выполняют некую секретную и ответственную миссию.

Между ним и ею завязывается доверительный разговор (с. 10):

«– Статуя находилась в соборе, причем весьма необычном. Кстати, вы заходили туда?

– Ждала, пока писатель из России меня на экскурсию пригласит. А если серьезно, я настолько погрязла в работе, что до сих пор не знакома с ним.

– Значит, встретились мы не случайно.

– Я тоже не верю в случайности».

Однако банальная, на первый взгляд, ситуация неожиданно осложняется тем, что она – в силу ряда причин – начинает его подозревать. В новелле психологически остроумно показано, как она сотрудничает и одновременно борется с таинственным гостем из России.

Человеческое сердце непостижимо. И возможно, некая реальная – или мнимая – опасность, исходящая от молодого человека, чувственно воодушевляет героиню рассказа, хотя она сама себе полностью не отдаёт в этом отчёта.

Двусмысленное партнёрство-соперничество достигает своего апогея тогда, когда она решает вывести его на чистую воду. Для этого она прибегает к изощрённому следовательскому приёму, знакомому нам по роману Достоевского «Преступление и наказание». Означенный приём заключается в том, чтобы как следует заболтать «жертву» и, умело усыпив её внимание, буквально огорошить её, назвав вещи своими именами. Так в упомянутом романе «Преступление и наказание» следователь Порфирий Петрович вступает с Раскольниковым в, казалось бы, ничего не значащий диалог. Однако он вращается вокруг всё той же убиенной старухи процентщицы. Раскольников теряет бдительность, теряет контроль над собой, когда следователь засыпает его вопросами. Их становится всё больше. Меж тем в воздухе висит страшный вопрос: кто убил? «Вы и убили-с» – нарочито обыденным тоном сообщает следователь. Своим минутным замешательством Раскольников неизбежно себя выдаёт.

Перед нами тот случай, когда, в сущности, следователь идёт ва-банк и воздействует на преступника не столько уловками, сколько внезапной правдой. Срабатывает эффект неожиданности.

В стиле Порфирия Петровича пытается действовать и героиня рассказа. Как ей кажется, улучив подходящий момент, она просто выкладывает молодому человеку нечто поистине ужасное (с. 13).

«– Это вы украли статую!».

Однако собеседник, ничуть не смутившись, легко осмеивает подозрения своей новой знакомой как наивные и нелепые. Она просчиталась. Как же развивается дальнейшее действие?..

Сюжет новеллы непредсказуем, и её явно стоит дочитать до конца.

И всё-таки что подразумевает заглавие «Сладкая тайна»? Мы вновь имеем дело с гастрономической метафорой или, ещё точнее, с гастрономической метонимией.

Одно из центральных мест действия новеллы – кондитерская. Там производятся благоуханные кондитерские изделия, которые по своей сладости ассоциируются с чувственным началом и одновременно – несут в себе необъяснимость или тайну, родственную миру детективов.

Любовная интрига присутствует не только в рассказе Соль Решетникофф «Сладкая тайна», но и в рассказе Юлии Сеиной «Силезский маковый пирог».

Рассказ ведётся от лица женщины.

Судя по её истории, она росла писаной красавицей и легко отвергала любых женихов, которые ходили за ней буквально табунами. Впрочем, женщина рассказывает об этом спокойно и без претензий.

И вот, достигнув подходящего возраста, она тихо вышла замуж за человека, внешне едва ли примечательного. Выбор её выпал на самого обычного клерка, который соответствовал желаемым ею характеристикам: тихий, скромный, порядочный и, необходимо добавить, умный. Он был не чета тем, кто осаждал героиню рассказа, докучая ей любовными глупостями.

К тому же он и она работали в одной профессиональной сфере и шли вверх по карьерной лестнице.

«В конце концов, я могла себе это позволить» – мимоходом замечает героиня новеллы, юрист по профессии (с. 182).

Итак, выбор сделан и понемногу в личной жизни героини воцаряется семейная идиллия, напоминающая мирную совместную жизнь двоих – её и его – в рассказе Саши Грив «Крыжовенное варенье». Однако если между ними всё же возникает некое подобие перебранок, то между дамой-юристом и её супругом не возникает и тени конфликта благодаря уму и обходительности последнего. Однако недаром говорят: «В тихом омуте черти водятся».

Она была счастлива с ним, пока не разразилась неминуемая катастрофа, которая подтверждает смысл другой пословицы: «Всё тайное становится явным». Он, человек незаурядного ума, чрезвычайно умело и артистично скрывал любовницу, однако жена случайно узнала правду благодаря непредвиденному стечению обстоятельств. Особая мерзость по ощущению героини рассказа заключалась в том, что он взял себе любовницу из домашней обслуги, тем самым осквернив жилище супругов.

Рассказ примечателен своими сюжетными перипетиями. Более чем просто неприятный сюрприз свалился на героиню как раз в тот период, когда она с блеском выиграла судебное дело. Таковы непредсказуемые прихоти Фортуны – может заметить читатель, вспомнив эмблему, распространённую в XVIII веке: неустанно вращаясь, колесо Фортуны подбрасывает человека то вверх к успеху, то вниз – к фиаско.

Автор остроумно подчёркивает подчас двусмысленную природу жизненного успеха. Нередко бывает так: если в чём-то одном всё успешно, всё получается, в чём-то другом – жди подвоха.

Узнав об измене мужа, жена ничем не выдала своего знания и временно вела себя так, как будто ничего не произошло. Однако, отмалчиваясь, она усердно готовила мужу отменное блюдо в виде изощрённой мести. Страшное возмездие, которое совершила разгневанная женщина, зашифровано в названии новеллы – «Силезский маковый пирог». Однако читатель, который подумает, будто жена отравила мужа пирогом, неизбежно ошибётся. Нет, жена придумала для неверного мужа нечто гораздо более страшное и куда более изысканное, чем пищевое отравление. Юлия Сеина, автор новеллы, умеет в хорошем смысле обмануть читательское ожидание.

Финал рассказа, который читатель едва ли когда-нибудь узнает, не дочитав до конца, подтверждает ещё одну пословицу: «Минимальные средства иногда самые сильные». О да, прибегая к минимальным средствам, героиня рассказа совершает нечто поистине ужасное, нечто почти нечеловеческое. Изощрённый ум опытного юриста «помог» ей не остаться в долгу и сполна отплатить неверному супругу за всё, содеянное им.

Однако и в самом коварстве она сохранила изящество, находчивость и артистизм. Некая очаровательная преступница описана и в новелле Алины Ткачёвой «Паштет из каплуна в белом вине». Умело прибегая к французскому остроумию в духе Вольтера, героиня Ткачёвой оправдывает, в частности, так называемый Дианин грех. Она хитроумно доказывает, что Диана была права.

Как известно из римской мифологии, Диана, богиня луны, она же покровительница охоты подвергла не в меру любопытного юношу Актеона своего рода эротическому наказанию. Несчастный был превращён в оленя и растерзан собаками за то, что неосторожно лицезрел купание Дианы. Любопытно, что и в рассказе Юлии Сеиной присутствует мотив эротического наказания: супруга изощрённо уничтожает неверного супруга.

В текстовом корпусе книги инфернальный рассказ Сеиной о превратностях любви и Ткачёвой о природе дамской – по смысловому полю сложно и причудливо соизмеримы со страшными рассказами, которыми, бывало, заслушивалась пушкинская Татьяна. Поэт писал о своей героине в «Онегине»: «И были детские проказы / Ей чужды. Страшные рассказы / Зимою в темноте ночей / Пленяли больше сердце ей».

Упоминание пушкинской Татьяны – русской душою – побуждает нас перейти к следующей рубрике.

Страшные рассказы

Рассказ Алексея Небыкова «Тиромалка» без малейших натяжек относится к числу тех страшных историй, которыми могла бы заслушаться сама пушкинская Татьяна Ларина.

Приступая к медленному чтению произведения Небыкова, невозможно удержаться от некоторых мыслей об особом языке писателя.

Откуда рождается новая литература – из прочитанных писателем книг или из пережитого им опыта, который всегда уникален хотя бы потому, что ни один летящий миг не повторяет предыдущего?.. Вселенная постоянно меняется.

Вероятно, ни один автор не может описать ни один предмет, ни одно явление, «не пропустив его через себя»? Можно ли, например, изобразить русскую зиму, никогда не испытав её на себе лично, не ощутив физически снег и мороз, лишь ограничившись прочтением слова «зима» в словаре? Едва ли.

Одна из центральных героинь рассказа Алексея Небыкова – ведьма. Не настаиваем на реальном истоке оного образа, хотя, как знать, всё возможно. Мы многого в действительности не знаем. Однако если даже допустить, что автор не встречался с ведьмой лично, он пережил нечто реальное, что помогло ему понять душу ведьмы.

Рассказ Алексея Небыкова, написанный на одном дыхании, не мог возникнуть просто из толкового словаря. Он явился из жизни, пусть и сложно опосредованной.

Вот откуда взялся и уникальный авторский язык, в котором и умеренные неологизмы творчески органичны и внутренне мотивированы. Алексей Небыков пишет (с. 38):

«Ночь стояла святочная, дети села Погостова по привычаю собирались на посиделки, тогда-то и загорелись друзья-товарищи соображением жуткой постановки. Решили украсть саван покойника, окрутиться в него, набелиться известкою да явиться видом таким на побеседки. Долго спорили, не решались, ужастились, но затем сговорились: кому выпадет жребий — чур не робеть».

Автор описывает небывальщину, поэтому язык его местами намеренно странен: он соответствует особому предмету изображения, а не просто «берётся с потолка». Скажем более, авторский язык в художественном отношении настолько органичен, что в нём жёстко не разграничиваются неологизмы и изображаемые автором местные словечки или элементы простонародных говоров. Видно, что всё описанное автором, реально им пережито и не могло бы быть передано никаким иным художественным языком.

Свежесть и новизна в языке писателя сочетается с закваской традиционализма. Так, при всей намеренной странности своего зачина, произведение Алексея Небыкова оживляет в нашей памяти и колоритную гоглевскую чертовщину, например, его «Ночь перед Рождеством» и обаятельный сумрак Пушкина – мглу крещенских вечеров, до манящей жути знакомую нам по «Онегину».

Волшебным языком автор излагает несколько парадоксальный – петляющий – сюжет. В весёлые и страшные дни Святок, когда гуляет нечисть, подростки решили позабавиться над усопшим.

Автор показывает, как существо неопытное, ещё ребёнок может совершить нечто ужасное и необратимое не по злому умыслу, а из подросткового любопытства и подростковой бравады. На мальчика, героя рассказа, едва ли не магически действует призыв «чур не робеть». Бедняга, которому выпал проклятый жребий, готов уж и отступиться от своего страшного замысла посмеяться над усопшим, однако он боится, что если он струсит, то его засмеют товарищи.

А они, как убедительно показывает Алексей Небыков, не торопятся приходить на выручку тому, кому выпал страшный жребий. Если друзья его фактически предают, почему он должен зависеть от их мнения? Так мог бы рассудить взрослый человек, а подросток действует импульсивно.

Увы, в раннем возрасте человек нередко совершает необратимые глупости, за которые потом приходится долго расплачиваться. Возмездие не заставляет себя ждать.

В деревне является ведьма, которая не просто наводит порчу на отважного мальчугана, но сгоряча перебарщивает. И в результате юному осквернителю гроба совсем плохо.

Что делать? О свершившемся сожалеет и сама ведьма. Наказывая мальчика, она явно перестаралась.

Здесь-то и являются две различные этики. Они друг другу несколько противоречат. И в то же время обе этики, обе логики по-своему верны.

Согласно одной из них за всё надо платить по счетам, и тогда подросток неминуемо должен стать жертвой потусторонних сил, с которыми он неосторожно заигрывал. Мальчика может забрать к себе тот самый мёртвый дед, над которым несчастный нехорошо посмеялся. Однако вторая этика предполагает, что ребёнок действовал не по злому умыслу, а по неразумию. Значит, и наказание может быть не таким необратимым.

Вторая этика согласуется с пушкинской религиозной максимой, знакомой нам по пушкинскому «Памятнику»: «И милость к падшим призывал». Заметим, речь идёт не о хладнокровных злодеях, к числу которых всё же не относится глупый маленький мальчик, а о людях жизненно не опытных, жизненно не умудрённых и оступившихся по ошибке.

Вероятно, читатель по-человечески посочувствует мальчику, проявившему неосторожность, ему сострадает и сама ведьма.

Но может ли и она перешагнуть через закон возмездия? Может ли и она одолеть необратимость времени? Может ли она отменить собственные магические действия, которыми изрядно навредила мальчику?

Итак, пушкинская максима – милость к падшим – существует как идеал, но осуществима ли она на практике? Этот трагический вопрос присутствует в рассказе, и он, быть может, важнее решающего ответа. Может ли его дать человек или сие – дело Божье?

Величие рассказа Алексея Небыкова заключается в том, что автор, наш современник, вослед Пушкину призывает к христианскому милосердию, изображая всякого рода деревенскую нечисть. Что ж, окольные пути иногда наиболее точны и удачны: милосердие глубоко тогда, когда оно свободно от морализирования, но всё-таки не равно простому попустительству. Иначе говоря, рассказ Алексея Небыкова силён некоей своей художественной парадоксальностью.

Повествованию у Алексея Небыкова сопутствует мотив сыра, который заговаривает ведьма. Этот сыр выступает и в качестве метонимии самой жизни. Она страшна, но притягательна. Сыр остёр, но по-своему приятен на вкус.

Жизнь подобна сладкой и завораживающей сказке – вот какие мысли неизбежно внушает читателю мотив сыра у Небыкова.

К числу страшных рассказов в структуре сборника, очевидно, относится и рассказ Анны Росси «Ловец сновидений». В нём явлен индейский аналог русской ведьмы.

Привлечённая экзотической местностью героиня рассказа поначалу не замечает опасности, таящейся в инородной для изображаемой женщины среде обитания.

Автор подчёркивает не столько инфернальные стороны жизни индейцев, сколько несоответствие их обычаев обычаям и свойствам их гостьи. Автор исподволь внушает читателю, что не надо засматриваться на вещи, амулеты и талисманы иноземцев, ибо что для них спасительно, то опасно для чужака. Индейцы сами по себе мирное племя. Однако они не всегда рады непрошеному гостю, дерзновенному иноземцу – вот что ненавязчиво внушает читателю автор. Учитывая, что посетительница экзотического острова, где обитает редкостный народ, – это русская женщина, эпиграфом к рассказу могла бы стать известная пословица: «Что русскому здорово, то немцу смерть». В данном случае то, что здорово индейцу не всегда полезно иноземцу.

Лейтмотивом рассказа – и символом враждебного человеку рока – является Ворон, знакомый нам также по творчеству американского писателя Эдгара По – мрачного романтика.

Если в рассказе Анны Росси героиня, пройдя через испытания, осознаёт обманчивую привлекательность инородной ей экзотики, то в рассказе Анны Кочемасовой «Не лишний элемент», напротив, происходит частичное примирение героини – также путешественницы – с инородной средой обитания, в данном случае – с загадочными Мальдивами, которые поначалу отталкивают гостью.

Если Кочемасова, по крайней мере, потенциально направлена к обретению душевного равновесия и к своего рода моральной реабилитации экзотики, то Росси, напротив, обнаруживает ужас, скрытый за мнимой идиллией.

Героиня Росси освобождается от инородных чар, пройдя через страх или, как мы сегодня сказали бы, испытав стресс. Эти состояния испытывает и ребёнок у Небыкова.

Напрашивается поэтическая параллель. В портретном стихотворении Блока, посвящённом Ахматовой (««Красота страшна» – Вам скажут…»), Ахматовой принадлежит следующее откровенное высказывание о себе: «Я не так страшна, чтоб просто убивать, / Но совсем не так проста я, / Чтоб не знать, как жизнь страшна». Быть может, не только Ахматова, а и всякий писатель вынужден возвещать трагическую правду о жизни, но в то же время готов оставаться на стороне добра и милосердия.

Ахматова известна как поэт, Небыков и Росси проявляют себя как прозаики. Они создают сладкие и страшные сказки не столько в смысле фантазий и небылиц, сколько в смысле фантастического, подчас неправдоподобного характера самой действительности. Источником поэзии сказку и миф считали немецкие романтики, прежде всего, Новалис.

Однако если прозаик создаёт сюжетную интригу, то поэт работает, прежде всего, со словом. Особняком в этой диаде (или, вернее, вне её) стоит Алексей Небыков. Он – прозаик, который постоянно оттачивает слово, ибо оно – доведённое до совершенства художественное слово – в прозе Небыкова указывает на неизбывное родство сказки и поэзии. Она подчас вырастает из заветных сказок, как это было показано на примере стихов Блока об Ахматовой. Жизнь страшна – и ничуть не менее страшна порождаемая ею сладостная сказка.

Едва ли удивит читателя простое утверждение, что сказка связана с детством, ибо пора детства – время наиболее ярких, наиболее пронзительных и, хочется добавить, жизненно решающих впечатлений человека. В отличие от взрослого ребёнок впитывает впечатления бытия с особой остротой и свежестью, тогда как для взрослого ничто не ново под луной. Способно удивлять то, что ново.

Героиня рассказа Елены Туминой «Те три дня, когда я повзрослела» с воодушевлением вспоминает (с. 245):

«В детстве я жила в рабочем поселке на окраине Москвы. Семья была большая – папа, мама, бабушка, дедушка, я и маленький братик Сеня. Ему тогда исполнился год. Папа все время работал, мама занималась с Сеней. А у меня были свои дела: в теплую погоду я каталась на велосипеде, дважды в год ходила на демонстрацию к клубу с красным флажком и каждый день с бабушкой в булочную и в молочный».

Яркий поселковый колорит в рассказе Туминой сопровождается подчас и завораживающим ужасом; он является лишь фрагментами и в то же время он рядом. Переживая прекрасные дни детства, героиня одновременно узнаёт, как жизнь страшна. Она вспоминает свои первые детские впечатления, они связаны с глубокой пригородной глухоманью. Однажды вся семья, в которой росла девочка, отправилась в далёкую деревню (с. 246):

«В этой деревне не было ванной, а была баня. Женщины мылись вместе, а у одной из них из пупка свисало что-то напоминающее большое-большое яйцо. Бабушка сказала, это грыжа. Очень страшная грыжа».

Мимолётное и, можно сказать, случайное путевое впечатление девочки побуждает её не столько задуматься о судьбе конкретной женщины, сколько на её примере получить представление о том, что такое жизнь вообще. Не только умом, но и сердцем (прежде всего, сердцем) девочка убеждается, что жизнь и привлекательна, и временами страшна.

Детство героини безмерно, как сама жизнь, цветисто, непостижимо и прекрасно, однако в нём иногда являются и страшные фрагменты. Причём они несколько парадоксально связаны с прекрасным утром жизни. Героиня рассказа вспоминает своего односельчанина, колоритного шоферюгу (с. 245-246):

«Этой весной к нам в гости как-то зашел дядя Сережа. Он приехал на машине, и мне разрешили с ним покататься – всего-то до милицейского поста. Я знала, как оттуда прибежать обратно домой. Но когда стала залезать в машину, немного задержалась на ступеньке и не сразу убрала руку, которой держалась. Дядя Сережа не увидел моей руки и сильно захлопнул дверь. Мой пальчик остался в расщелине. Но я дяде Сереже об этом не сказала. А он сам не заметил. Было очень больно, но я решила потерпеть и не говорить: дядя Сережа был строгий. Пальчик потом болел целый день, надулся и стал розовым, как маленькая морковка, которую бабушка положила в куриный бульон. Дома я легла на диван и свернулась клубочком. Я очень себя жалела, а пальчик баюкала, но не плакала».

Строгий характер дяди Серёжи из рассказа Елены Туминой типологически напоминает суровые деревенские нравы, описанные Алексеем Небыковым в рассказе «Тиромалка». Насколько строг дядя Серёжа в действительности, мы, конечно, не знаем. Мы с ним незнакомы. Однако в спектре жизненных впечатлений хрупкой девочки сельский водитель – есть некий пугающий гигант, почти циклоп – существо подслеповатое, а значит, не способное пособить девочке. (Сельскими циклопами кряжистых русских мужиков называет и Пушкин в «Онегине»).

И если житейски простое событие, например, смерть дедушки Алексей Небыков художественно толкует как тайну человека, то Елена Тумина, напротив, в реалистической манере воспроизводит некую сельскую небывальщину. Упомянутый дядя Серёжа по-мужицки прост; однако уже одно то, что он появляется в действии рассказа лишь эпизодически и фрагментарно, не сразу и не полностью обнаруживает себя, придаёт его литературному портрету некую таинственную недосказанность.

Наряду со вставным эпизодом, посвящённым дяде Серёже, рассказ содержит своего рода панораму сельской семьи и сельского детства главной героини.

К числу страшных рассказов, косвенно примыкает и рассказ Елены Фили «Тень на воде». Однако в отличие от произведений Алексея Небыкова и Елены Туминой он несёт в себе преимущественно не мистику, а бедовую удаль. Порой человек готов добровольно принять страдание, если считает сие справедливым (с. 285):

«– Я когда увидел этот конверт, сразу понял, что здесь может случиться. Ты правильно догадался, капитан, помог я гадине умереть. Олег меня от смерти спас, собой закрыл от гранаты. И Альку я всю жизнь люблю. Не дал бы Виталя им нормально жить. И сына правильно воспитать. Я все подстроил. Меня арестовывай».

Семья, род, Родина – суть патриотические святыни, в последовательном ряду которых частная жизнь не противопоставлена государственности, а как бы включена в контекст государственности, ибо где род, там и Родина.

Однако «увязать» частное и общественное бытие не всегда элементарно просто. О слитно-раздельных взаимоотношениях человека и истории, человека и государства в коллективном сборнике «Истории со вкусом интриги» – следующая главка.

Частный человек в потоке истории. Любовь и социум

Брак – институция двуединая. С одной стороны, соединяются сердца двух людей, связанных интимно сокровенными нитями. С другой стороны, тайна двоих становится едва ли не всеобщим достоянием тогда, когда он и она неизбежно способствуют соединению двух родов, т.е. социальных структур. Иначе говоря, брак – с одной стороны, зиждется на индивидуальном выборе человека, а с другой – на некоей родоплеменной стихии.

Не на этом ли трагикомическом противоречии базируется герой рассказа Саши Грив «Крыжовенное варенье» – писатель, который не хочет жениться, потому что подсознательно опасается как паспортных формальностей, так и своих обязанностей по отношению к целому сонму разнообразных родственников (у каждого из которых, наверняка, свой характер и свои требования к несчастному)? А он хочет быть подотчётным только своей музе.

Этого мало. Всегда ли счастлив и тот, кто самоотверженно готов жениться по любви? Всегда ли в истории человечества роды, к которым принадлежат он и она, радостно благословляют их союз? Увы, не всегда. Так, в бессмертной трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» два враждующие рода – Монтекки и Капулетти – препятствуют соединению чистых и любящих сердец.

Скажут: таковы суровые нравы средневековья. Однако и в пушкинскую эпоху, которая не является седой древностью, были распространены браки по принуждению. Достаточно упомянуть о том, что няню пушкинской Татьяны Лариной выдали замуж по сговору родственников или, говоря современным языком, по воле коллектива.

Девятнадцатый век, когда последовала женская эмансипация, столь красочно описанная Тургеневым, ознаменован неизбежной индивидуализацией мужчин и женщин. Однако эмансипация, отголоски которой существуют и в пору жизни гениального Бунина, вызывает к исторической жизни сумасбродных отцов или матерей с индивидуальными психическими вывихами, с патологическим упрямством, которое способно воспрепятствовать счастливому браку какого-либо из их отпрысков. Достаточно упомянуть рассказ Бунина «Руся», где описано, как трогательный союз двух людей – её и его – разваливается по воле упрямой матери.

В коллективном сборнике современной отечественной прозы «Истории со вкусом интриги» имеются рассказы, прямо или косвенно посвящённые теме родственников двух людей – её и его – женатых или намеренных пожениться.

Сложная гендерная коллизия описана в рассказе Гульнары Василевской «Иранский снег». Сюжетная канва рассказа заключается в следующем: некто он приезжает в далёкий Иран, которым интересуется как профессиональный историк. Там, на чужбине он встречает девушку, которая ему нравится. К его радостной неожиданности выясняется, что она тоже профессиональный историк и тоже занимается Ираном.

В самом деле, если у неё и у него единые интересы, это способствует гармонии семьи! Примечательна и авторская игра смыслов: он и она – оба интересуются историей и оба – погружены в поток истории. Очевидно, что их встреча происходит в определённых геополитических условиях. Таким образом, частная жизнь не отделена нерушимой стеной от того, чем дышит мир.

Итак, он и она находят – или уже нашли – друг друга в потоке бытия.

Однако у молодого человека вскоре возникает повод для беспокойства. Девушка не только не ходит за ним попятам, как ему, вероятно, хотелось бы, но и надолго исчезает из его поля зрения. Учитывая, что дело происходит за рубежом, в условиях неизвестности, девушка может совсем потеряться из виду.

Более того, за девушкой со странной периодичностью приезжает машина, куда её сажает некое неизвестное лицо мужского пола. Молодой человек теряется в догадках, не может не заподозрить, что у незнакомки есть муж или, на худой конец, любовник. Историк Ирана, разумеется, огорчается. А что если на машине приезжает некий похититель? У несчастного – не столько в уме, сколько в сердце – возникают догадки одна мрачнее другой. Несчастный ревнует.

Однако по ходу действия выясняется, что неизвестный водитель – человек, который не испытывает к незнакомке никакого сердечного интереса. Как расшифровывается этот ребус, не будем сообщать читателю, дабы не испортить ему удовольствия от чтения рассказа. Отметим лишь то, что намеренно странный, петляющий сюжет Василевской, с одной стороны, непредсказуем (интересен), а с другой – мотивирован (творчески органичен). Сочетание творческой неожиданности и внутренней логики в сюжете – есть высший литературный пилотаж!

В финале рассказа выясняется, что девушку не хотят отпускать в чужую страну её родственники-мусульмане, в кругу которых уже решено, за кого выдать девушку. Для заезжего историка всё усложняется, учитывая, что у мусульман вообще развито коллективное начало.

И однако любовь – великая сила. У молодого человека, который ведёт переговоры с родственниками любимой, всё-таки остаётся смутный шанс жениться на ней и увезти её из Ирана – туда, откуда он родом.

Проблема воли родственников, которая препятствует (или может воспрепятствовать) соединению любящих сердец обрисована и в рассказе Анары Мачневой «Со вкусом первой любви».

Сюжетная завязка рассказа заключается в том, что он и она сердечно тянутся друг к другу со школьной скамьи. Их отношения проникновенны и трогательны. Однако в решающий момент их союзу препятствует суровый отец девушки, человек с аномально упрямым нравом. Напрашивается сюжетная параллель с упомянутым рассказом Бунина «Руся», только у Бунина деструктивную роль выполняет мать, а у нашей современницы – отец.

Рассказ Мачневой построен как перекрёстная хроника двух периодов жизни героя. Первый из них – это учёба в школе, где герой встречался с девушкой. Второй из них – это практически наши дни, когда герой рассказа служит в горячей точке СВО. В рассказе композиционно чередуются фрагменты детства героя и фрагменты военной хроники.

Воин сражается самоотверженно и в одиночку идёт на танк противника. Герой совершает невозможное: намертво останавливает танк ВСУ. Однако боец совершает это ценою собственной жизни.

Автор называет украинский танк железным убийцей. Таким образом, борющиеся стороны в рассказе вызывают контрастные авторские определения: с танком связывается всё мёртвое, холодное, искусственное, а с человеком – всё живое, тёплое настоящее.

В непростую пору несения военной службы герой рассказа вспоминает девушку, которую когда-то любил, что его сердечно согревает и в то же время наполняет его горечью, поскольку ожидаемый брак не состоялся.

Узнав о кончине любимого человека, девушка приезжает в те места, где он нёс военную службу. Она устраивается поварихой в армии России.

Таким образом, он и она символически воссоединяются. Восстанавливается связь времён, на распад которой некогда сетовал шекспировский Гамлет.

Соединение двух сердец, которое совершается вопреки воле матери или отца, а также вопреки коллективной воле есть частный случай преодоления ими – им и ею – вообще каких-либо препятствий к браку, а эти препятствия заведомо множественны. О них – следующая главка.

Испытания в любви и любовь как испытание

В рассказе Юлии Аслановой «Проклятье семьи Штилле» тонко сочетаются эротизм и мистика.

Сюжетная канва рассказа проста: некоего предпринимателя, который занимается серийным выпуском кондитерских изделий, внезапно убивают.

Брат покойного немедленно пребывает на место происшествия. Вскоре выясняется, что от предпринимателя его партнёр требовал новых гастрономических идей. Иначе, – грозил партнёр, – не будет денег или, во всяком случае, их будет как всегда недостаточно. Причём у партнёра предпринимателя по производству кондитерских изделий хватает цинизма кричать о необходимости новаций даже после физической смерти предпринимателя и чуть ли ни у его гроба. Что ж, деньги нужны всегда.

Брат убиенного мрачно вышучивает циничные заявления его партнёра, этот неуместный торг у дверей гроба.

Вскоре, однако, выясняется, что, будучи буквально подгоняем своим партнёром, кондитер – в погоне за гастрономическими новациями – решил завладеть запретными сокровищами некоей ведьмы и, прежде всего, её заветной (=запретной) кулинарной книгой. Ведьма, естественно, разгневалась, что прямо или косвенно привело к физической смерти кондитера.

Впрочем, в деле нет ясности, поскольку полиция, которая тут же активизировалась, не занимается мистическими вопросами. Между тем естественных объяснений смерти кондитера нет. Произошло непонятное. Полиция практически бездействует.

Брат покойного вынужден в одиночку расследовать страшное происшествие. Не удивительно, что он вскоре наталкивается на происки ведьмы, а главное – на некое неприятное явление, которое никак не связано с основным сюжетом рассказа. У героя рассказа, приехавшего в более чем странные места (где обитает ведьма и царит кавардак, который не может побороть даже полиция) возникает флирт с девушкой, занятой в производстве кондитерских изделий. Однако посягательства на эту девушку обнаруживает и некий местный рабочий – физически сильный парень. Между парнями возникает ревность к девушке и завязывается неизбежная драка.

И всё-таки, говоря разговорным языком, парень с девушкой находят друг друга (речь идёт не о рукастом рабочем, а о приезжем – человеке интеллигентном; девушку он интересует больше, нежели мускулистый жлоб).

Таким образом, вся описанная в рассказе чертовщина выступает в смысловом фокусе препятствий к соединению двух сердец. Просто в данном случае препятствием выступают не родители или родственники её или его, а непосредственно происки дьявола. К ним имеет некоторое отношение и рукастый парень.

NB! Самое главное в рассказе находится на периферии основного действия.

Смысл рассказа в значительной степени определяет художественный колорит изображаемой в произведении чертовщины. Вот как автор описывает дом, находящийся в распоряжении ведьмы, но недавно приобретённый убитым и готовый для ремонта (в дом пытается попасть брат покойного):

«Ключ скользнул, дверь распахнулась, и Брюс ввалился внутрь, сразу же захлопнув ее за собой. Кто-то глухо стукнул снаружи. Подобравшись к окну, Брюс выглянул.

У крыльца стояли два здоровенных волка, посверкивая в темноте глазами. Они покружили вокруг дома, завыли, а потом исчезли в траве» (с. 112).

Любопытный психолингвистический факт: огромные волки в авторском контексте не столько наводят на следы убиенного, сколько символизируют силы, которые препятствуют сердечному союзу молодого человека и девушки-кондитерши. Однако в рассказе добро побеждает.

К рассказу Аслановой по смысловому и тематическому полю примыкает рассказ Полины Прохоровой «Особенный гость».

Сюжетная канва рассказа (его действие происходит в стародавние времена) заключается в том, что героиня исступлённо – и вопреки всем препятствиям – ищет брата, пропавшего вследствие всяких передряг.

Проявляя чудеса самоотверженности, она не только находит брата живым и здоровым, но ухитряется спасти его от тюрьмы и счастливо женить, а также сама выйти замуж. Таким образом, в финале рассказа намечаются две свадьбы.

Как и благодаря чему всё это происходит, можно узнать, прочитав рассказ.

Как видим, единичные события во многих историях сборника происходят на фоне многосложных и многоразличных человеческих отношений. Об этом – чуть ниже.

Немного о природе человека

Рассказ Елизаветы Фроловой «Апероль и карбонара» начинается простой констатацией конфликта между шеф-поваром в ресторане и женщиной, которая пришла устраиваться на работу в тот же ресторан (с. 169):

«Толстые щеки шеф-повара раздувались как у жабы от возмущения, глаза бешено вращались, готовые выпрыгнуть из орбит.

– Кто вас вообще учил готовить? Ну, надо же! Как вы могли пропустить такой важный ингредиент пасты карбонара, как сливки? – кричит шеф-повар московского ресторана, в который я пришла на конкурс.

– Вообще-то, настоящая карбонара делается без сливок! – возражаю.

Имею право! Я проработала в римском ресторане три года. Там непозволительно добавлять сливки. И используют не бекон, а гуанчале, сыровяленые свиные щеки. Но, похоже, что стоящему передо мной человеку ничего не докажешь. Даже не слушает, а сразу тычет пальцем в дверь!

Подумать только!».

Конфликт героини с руководством ресторана усилился её попаданием в ДТП. По удивительному стечению обстоятельств с героиней в ДТП столкнулся … сам владелец ресторана.

Таким образом, её отношения с руководством заведения должны были бы быть безнадёжно испорчены, тем более что у дамы немалые амбиции. Она очень чувствительна и обидчива. И при этом она дважды «наступила на одни и те же грабли», т.е. дважды «напоролась на хамство» в уважаемом заведении, куда она попыталась, было, устроиться работать.

И вот вопреки всяким ожиданиям, но по неизменной внутренней логике она была немедленно взята на работу. Принципиальные соображения взяли верх над личными амбициями героев рассказа. Интересы дела оказались важнее мелких житейских склок и даже досадного ДТП. С одной стороны, она очень хотела пойти работать именно в ЭТОТ (а не в другой) ресторан, и означенное желание оказалось для неё немножко важнее даже её собственных амбиций. С другой же стороны, владелец ресторана ОЧЕНЬ хотел взять её на работу. Вопреки тяжкой критике, которую обрушил на героиню шеф-повар, владельцу ресторана была лично близка, по-особому дорога та гастрономическая школа или система кулинарных рецептов, которой придерживалась героиня. И он без вопросов взял её на работу.

В рассказе, быть может, интересно, в первую очередь, не то, что изложено, а то, что оставлено между строк. Что же остаётся между строк? Мир устроен достаточно парадоксально и не вполне симметрично. Ссориться способны как раз те, кто находится в едином смысловом поле; между людьми, взаимно удалёнными, разногласий обычно не возникает. Не случайно говорят: «Милые бранятся – только тешатся», но категорически не говорят, что бранятся немилые. Ведь профессиональные разногласия возникают в одной профессиональной среде, но было бы абсурдно, представить себе, чтобы ресторан конфликтовал, например, с аэропортом или с любой другой посторонней ему структурой. Из узнаваемого авторского подтекста следует: героиня рассказа вступает в перебранку с шеф-поваром, а затем и с директором ресторана, потому что все они составляют одну профессиональную «семью».

Там, где существует профессиональный долг человека, возможен и смех, словами Маяковского порою случается, что большое понимаешь через ерунду. Почти исключительно ей и будет посвящена следующая главка.

О смехе и остроумии в сборнике «Истории со вкусом интриги»

Как мы успели убедиться, в сборнике имеются произведения о споре жизни и смерти – к ним относится, прежде всего, конечно, рассказ Алексея Небыкова «Тиромалка». В рассказе Арины Ивки «Пряники, Таро и неразделенная любовь» та же тема сопровождается так называемым черным юмором.

Завязка произведения намеренно шокирует читателя. Муж приходит с работы и обнаруживает жену чуть ли ни в беспамятстве. Она говорит, что скоро умрёт и хочет, чтобы муж – разумеется, из любви к ней – побольше заплатил за похороны. В своих сбивчивых рассказах жена апеллирует к каким-то непонятным экстравагантным тёткам.

Муж смекает: над женой поработали мошенницы, которые специализируются в сфере похоронных услуг. Под видом заказчика этих услуг муж узнаёт адрес мошенниц и едет к ним для того, чтобы как следует разобраться в ситуации. Аферистки, в свою очередь, неосторожно дали свой адрес, будучи привлечены большими деньгами, которые посулил им мнимый заказчик.

Когда тот проникает в их логово, они, наконец, понимают в чём дело и пытаются его физически нейтрализовать, однако тот успешно перебирается на соседний участок и спасается там от разъярённых преследователей. (Дело происходит в далёкой загородной местности).

Бывают стихотворения, которые пишутся ради последних строк, несущих на себе смысловую кульминацию стихотворения, а иногда и опрокидывающих содержание всего предыдущего. В рассказе Арины Ивки особой – едва ли не решающей – значимостью наделён финальный эпизод, в котором фигурирует владелица дачного участка примыкающего к объектам землевладения аферистов.

Выясняется, что их соседка любит журналистские и телевизионные скандалы. Она работает в сфере СМИ. Скандал мог бы разразиться над аферистками со всеми вытекающими отсюда последствиями (вплоть до тюрьмы). Однако автор замечает будто невзначай (с. 84):

«Переговоры шли трудно. Урегулировать сложившуюся ситуацию было непросто.

Самой разумной, как ни странно, оказалась телеведущая Нюша. Люди шоу-бизнеса умеют извлекать выгоду из всего.

– Василий, ну зачем вам сажать этих неадекватных бабок? Моральное удовлетворение? Да вы же через несколько дней начнете мучиться угрызениями совести. Видно же, что вы добрый и благородный!

После этих слов настаивать на вызове полиции Василий перестал. Благородство, конечно, обязывало».

Примечателен один психологический нюанс в поведении телеведущей: любительница громких скандалов в данном случае предпочла тихое разрешение конфликта, просто пожалев «неадекватных бабок».

Отдалённо вторя Алексею Небыкову, Ивка склоняется к мысли о том, что не щадить слабого и глупого (даже если он формально виноват) – это не справедливость, а удавка.

В рассказе Арины Ивки угадывается принцип характерологии, который Пушкин излагает в своём эссе «Table-talk». Поэт пишет, что у Мольера характеры однородны, например, скупой всегда скуп, а у Шекспира и отъявленный злодей иногда в виде исключения может совершить и что-то доброе.

В данном случае, если мы говорим о рассказе нашей современницы, телеведущая, конечно, не злодейка, но особа, способная вредничать, неожиданно ведёт себя не свойственным ей образом, обходится без скандала.

Особый юмор присутствует и в рассказе Василия Тучина «Бабушкина подушка».

Рассказ начинается с шокирующего утверждения, что бабушка героини была убита подушкой. Однако вскоре выясняется, что речь идёт о печенье с названием «Подушка», которое едва ли по-настоящему смертоносно.

Однако спустя месяц после кончины бабушки продолжается абсурдное судебное расследование, и кажется, что оно длится бесконечно. Автор пишет (с. 243):

«Где-то через месяц после похорон бабушки позвонил следователь по фамилии Кичкарь и предложил явиться к нему в кабинет на допрос в качестве обвиняемой.

Следователь Кичкарь не ценил ни свое, ни наше здоровье: все курил и курил. Через десять минут мы с адвокатом растворились в табачном дыму без остатка, поэтому сказанное им представилось мне облачным бредом. Оказывается, у него имеются достаточные основания для возбуждения уголовного дела в отношении меня, и если я начну сотрудничать со следствием, то он сможет ходатайствовать о смягчении мне меры наказания за умышленное убийство бабушки. Я хотела возразить, но мой бдительный адвокат вовремя сжал мне руку».

Подобно тому, как в рассказе Саши Грив «Крыжовенное варенье» литературные амбиции писателя выражаются в его стремлении основательно поесть, в рассказе Василия Тучина надоедливый характер следователя выражается в его свойстве непрестанно курить.

Недаром он носит комичную фамилию Кичкарь и задаётся надуманными вопросами.

Вместо заключения

Сборник прозы завершает рассказ Елены Гулковой «Вкусная поездка». Он последовательно возвращает читателя к гастрономической теме, которая, впрочем, отнюдь не отсутствует и в других рассказах сборника.

Завязка произведения является многообещающей. Муж в свой медовый месяц приглашает жену в путешествие. Оно несколько необычно: путешествуя по городам и весям, он и она знакомятся с историей и нравами различных народностей, узнавая их по гастрономическим обычаям. О людях свидетельствует то, что они употребляют в пищу.

Рассказ Гулковой строится как факт своего рода гастрономической этнографии и отчасти даже – гастрономической истории различных народов.

В целом сборник содержит две различные, но взаимосвязанные тенденции. С одной стороны, земная пища связывается с отвлечёнными и идеальными смыслами. Например, благородно терпкая пища может почти по-Евангельски означать дом, семью, долг семьянина. С другой же стороны, напротив, склонность того или иного персонажа плотно поесть может противопоставляться идеальным началам.

Первая из этих двух тенденций подразумевает, что земная пища не носит самодовлеющего характера, а является метафорой (или, лучше сказать, метонимией) чего-то иного, высшего. Вторая тенденция и вовсе предполагает, что не хлебом единым жив человек.

Таким образом, еда либо освящается в почти сакральном смысле, восходящем к Евангелию, либо просто количественно ограничивается. За второй тенденцией отдалённо угадывается мировой гигант поста Фёдор Студит, упоминавшийся в самом начале рецензии.

Таким образом, отвлечённые значения пищи или же скрытые призывы к отказу от неё (или её уменьшению) в сборнике отдалённо таят за собой религиозные первоистоки.

Проницательный читатель, однако, заметит, что соотносительность буквального и отвлечённого значений пищи доминирует в языковом поле православия, тогда как в католических странах практика отношения людей к еде является несколько иной. Да, это так. Православная и католическая духовные практики побуждают людей различно воспринимать чувственную реальность – не только и не в первую очередь пищу.

Не будем, однако, углубляться в академические дебри. Сказанное подтверждается просто: католическая Европа прославлена светской живописью на религиозные темы (Леонардо, Рафаэль и др.). В России и других православных странах иерархически доминирует иконописный канон (Рублёв).

В католическом мире существуют стигматы: особые телесные знаки причастности католических святых к страданиям Христа. В православной традиции стигматов нет, поскольку они всё же являют собой чувственную телесную реальность. Зато в православии особо почётное место занимают аскетические подвиги и сопряжённые с ними духовные умозрения – сверхчувственная реальность.

Однако вкрапления в книгу «Истории со вкусом интриги» фрагментов европейской культуры, порождённой католичеством, лишь подтверждают общую тенденцию сборника: воссоздавать телесную пищу в высоком контексте.

Не надо и далеко ходить за примером. Так, зададимся вопросом: почему в рассказе Елизаветы Фроловой «Апероль и карбонара» едва ли не решающее значение имеет гастрономическая частность. Копья ломаются вокруг вопроса о том, нужно или не нужно вводить некое вкусовое дополнение в изысканное блюдо. Меж тем широкий читатель вправе просто не знать, что такое апероль и что такое карбонара.

К чему эти цеховые нюансы ресторанной кухни, достойные лишь редких гурманов? Дело в том, что ресторан, куда устраивается работать героиня, – ориентирован на римскую традицию. Следовательно, итальянская кухня выступает в качестве, пусть и не центральной, но всё-таки значимой части культуры, которую сквозь века несёт человечеству величественный Рим.

Вот почему герои рассказа Фроловой готовы буквально сходить с ума из-за кажущейся частности. Она имеет в рассказе не только узко-цеховое значение.

Пища в сборнике подчас приобретает почти сакральное значение.

Невозможно не упомянуть и о том, что сборник «Истории со вкусом интриги» восхитительно сделан. Каждое из произведений отточено до филигранности, авторы блещут литературным мастерством, изяществом и остроумием.

Книга наделена также качествами, необходимыми большой литературе. Сборник несёт в себе здоровый этический максимализм и одновременно – принцип занимательности, который всегда неукоснительно выдерживается.

Поздравляем читателя с выходом этой потрясающей книги!