Записала Юлия Великанова.

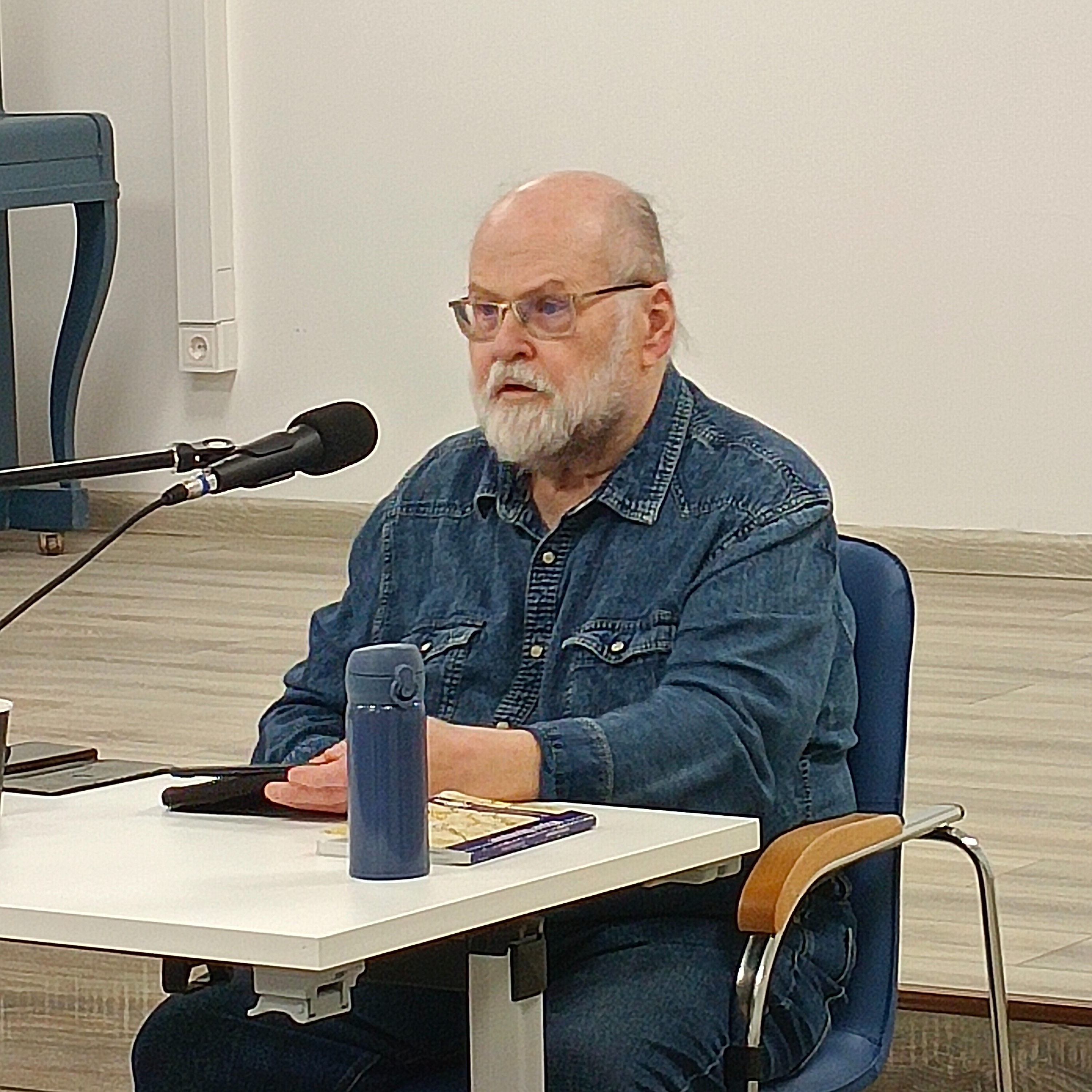

Юрий Орлицкий — известный поэт, ученый-филолог, знаток русского стихосложения, теоретик и практик современного стиха, организатор и участник фестиваля русского свободного стиха.

Около часа на вечере поэт читал свои стихи и переводы. Его задумкой было познакомить публику с подборкой стихотворений, которые он планирует разместить в своей итоговой книге. Почувствовать отклик аудитории. Что нравится больше, что меньше.

Затем Юрий Орлицкий ответил на вопросы зрителей.

Прозвучал вопрос из зала о том, какой это стиль, жанр — его стихи. «Необычный», по словам слушательницы.

Последовал ответ Орлицкого: «Необычный смотря для кого. Это свободный стих, так сейчас пишут практически все, с моей точки зрения. Поэтому ничего необычного здесь нет».

Зашёл разговор о переводах стихов. Сам Орлицкий знает только английский язык, однако переводит с самых разных языков, опираясь на подстрочник. Один из вечеров, посвящённых переводу, он назвал «Реабилитация подстрочника»: «Это вообще такое оболганное явление в нашей литературной жизни». По мнению Орлицкого, если есть подстрочник (и некоторые ещё необходимые сведения о предмете произведения) — можно переводить с любого языка.

По сути подстрочник — это уже перевод. Тем более, что сейчас есть масса способов переводить. Дать задание 4 электронным переводчикам перевести. Будет у вас несколько вариантов перевода.

Другое дело, что вся новая поэзия сложная — из-за структуры.

Свой перевод одного стихотворения Т. Эллиота считает удачным. Есть ещё несколько, которые нравятся ему меньше.

Из сирийско-французского поэта Адониса, неоднократного претендента на Нобелевскую премию, Орлицкий перевел стихотворение «Календарь», это 12 страниц, сложное чтение. Не на каждом выступлении мучает им слушателей.

Спросили, как он отбирает тексты при переводе с неизвестного языка (например, с турецкого) — по совету соавтора-помощницы или из доступных критических отзывов на стихи?

По-разному. В основном старается не анализировать отзывы — это уводит в сторону. Полагается на вкус своего соавтора, который как правило не подводит.

В целом, занимаясь переводом, он делит работу на два этапа.

Первый — перевод с, второй — перевод на, это словно две разных процедуры. Когда переводчик хорошо знает язык и когда он прекрасный поэт (В. Жуковский, например), он делает это одновременно. И с, и на. А нам приходится делать в два этапа.

Порой в современной поэзии случается так, что все переведено — и ничего непонятно совершенно. Ну или некоторая бессвязность остаётся, хоть и становится яснее.

Самый лучший перевод, когда никто ничего не понимает: ни тот, кто написал, ни тот, кто перевёл (то ли в шутку, то ли всерьёз замечает Ю. Орлицкий).

Иногда сам автор не знает, не понимает, чего хочет сказать.

Дочь (Анна Орлицкая — поэт и переводчик) работает с испанской поэтессой. Анна пишет автору, что одно место никак не может понять. А та ей отвечает: я и сама не понимаю и надеюсь на ваш перевод — может быть, вы мне разъясните, что я тут хотела сказать.

Это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля шутки.

Переводы вообще очень помогают. В том числе поддерживать форму профессиональному поэту. Своё не идёт — надо садиться переводить.

Поэт и литературный критик Данила Давыдов увёл разговор от темы переводов и заговорил о поэтических циклах.

По его словам, очень многие тексты Орлицкого, причем, центральные для его творчества, организованы циклическим образом. Во-первых, попросил рассказать, что для поэта цикл, почему такая организация. И ещё — какова степень спаянности и целостности его циклов, разная ли она или одна и та же в разных текстах? Как правильно их обозначать — цикл, мини-книга? Об этой стороне письма автора интересно узнать подробнее.

Ю. Орлицкий ответил, что сам не очень анализировал. Предложил найти аспиранта, хотя бы магистра — для детального изучения этого вопроса.

Сам он ответа не знает, но вопрос интересный.

Не то чтобы мы пишем каждый раз по-разному. Некий механизм всё равно нарабатывается.

Что-то высказываешь, одна мысль тебя занимает, один образ- комплекс слов. Думаешь, чем закончить.

А в это время что-то другое новое сзади наезжает, подталкивает. Включаешься туда. И такое развлечение выходит — вроде перепрыгивания с поезда на поезд. Довольно опасное.

Так легко пишется. Легко и приятно. Это очень хороший механизм.

В цикле можно не заканчивать каждое стихотворение. Прерываешься на полуслове, и нет необходимости потом дописывать.

Ведь в конце очень часто бывает банальность. Все это знают. Когда все уже сказал — и пора точку ставить. Лучше в этот момент перейти на другое стихотворение. Оно может быть другое по характеру, по ритмике. И это выручает.

Скорее, у него получаются неразрывные циклы.

Трудно из них отдельные части извлекать. Не как у Блока, у которого в цикле самостоятельные стихи, и можно переставлять как хочешь. Или у Мандельштама тоже иначе.

Поэт Татьяна Виноградова спросила, как Юрий Орлицкий относится к гетероморфному[1] стиху.

Относится неплохо, хотя сам их не пишет.

А дальше какая-то ещё форма появится?

Должна бы, ответил Ю. Орлицкий.

То есть, туннель верлибра подведёт нас к новым горизонтам (Т. Виноградова).

Стихи из США Орлицкому недавно прислали. В них представлено некоторое количество новых техник стиха. Он мало что понял. Это скорее программа. Перечисление, явление. Новации.

Не всегда речь идёт о технологическом новаторстве, чаще это что-то тематическое, идеологическое: эко-проблематика, гендерная проблематика. Но способы «продавания» текста связаны с использованием разных интересных новых технологий.

Зритель из зала вспомнил, что когда-то давно спросил у Орлицкого, что такое стихи. Тот ответил: Это когда короткими строчками в столбик.

«И это всё?» — «Да, всё», — был ответ.

Задавший этот вопрос пояснил, что если серьёзно желать узнать ответ Орлицкого на этот вопрос, то нужно обратиться к объёмным монографиям автора.

А новый вопрос к Орлицкому таков: как он отличает хорошие и удачные стихи от плохих и неудачных? Может, есть простой способ.

К сожалению, его нету, ответил Ю. Орлицкий. Только полагаться на свой вкус, помня, что это твой собственный вкус. Любой человек может с тобой не согласиться. Даже если для всех плохие, а для автора они хорошие.

Не бывает хороших и плохих. Бывают, правда, популярные. И непопулярные. Другая шкала.

Обсудили прозвучавшее в числе прочих произведение Ю. Орлицкого, написанное в технике док-поэтри с элементами блэкаута, посвященное истории его рода и семьи на фоне истории России.

Автор подтвердил, что в тексте всё абсолютно реальное, документальное, про Орлицких.

Блэкаут в поэзии (англ. — blackout: затемненный) — поэтический приём, при котором опубликованные произведения (книги, газеты или журналы) используются для создания новых произведений искусства. Автор выбирает слова и фразы из оригинального текста и затемняет остальное, создавая новое стихотворение или прозу.

Понятие блэкаута воспринимают и шире — как некое затемнение- недоговоренность, пропущенную часть замысла.

По мнению Ю. Орлицкого, все толковые блэкауты (пропуски) связаны. Например, он каждый раз читает «Орлицких» по-разному. Понял, что можно выбрасывать слова, — так текст становится более или наоборот менее связным, хотя и жаль вынутых кусков. Выходит некая литературная игра.

Отметил, что тема родословных вызывает у слушателей большой интерес. Порой завязывается разговор о том, как имя существует и с нами, и вне нас. Такая важная, оказывается, вещь. Реальная. Безо всякой мистики и магии.

Изменяет свои стихи. «Мои строки — что хочу, то и делаю».

Не обижаются ли тексты? Нет, он главный.

Бывает ещё, что много всего написано, есть задача сократить. Всегда получается лучше, когда сокращаешь. Но часто непонятно, что сокращать.

В этом и есть творчество.

В завершение вечера прозвучала просьба к поэту — прочитать любимое стихотворение среди своих, хорошо запомнившееся. Свою визитную карточку как поэта.

Автор прочёл свой текст «Горькие травы», предварительно сообщив, что в зале сидит адресат этого стихотворения, поэт Татьяна Данильянц. В 1994 году 7 апреля, на Благовещение написано.

О поэте:

Юрий Борисович Орлицкий (р. 1952) – литературовед, поэт. Родился в Челябинске. Окончил Куйбышевский государственный университет, жил и работал в Куйбышеве (Самара). Тема кандидатской диссертации (1982) «Свободный стих в русской советской поэзии 1960–1970 годов». В 1992 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук на тему «Взаимодействие стиха и прозы: типология переходных форм».

С 1993 года работает в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ), член диссертационного совета РГГУ, главный редактор информационного издания РГГУ «Вестник гуманитарной науки». Автор около 400 работ, в том числе капитального труда «Стих и проза в русской литературе» (2002), статей и публикаций, связанных с творчеством Геннадия Алексеева, Генриха Сапгира, Игоря Холина и других поэтов конца XX века.

Составитель и комментатор изданий Андрея Белого, Ильи Ильфа и др. Автор книги стихов «Верлибры и иное. Книга стихотворений» (2009), куратор ежегодных российских фестивалей верлибра.

Спасибо!

[1] Юрий Орлицкий — автор термина «гетероморфный (неупорядоченный) стих», которым пишется сегодня значительная часть поэтических текстов.