Катахари предстает перед читателем как самобытная и глубоко рефлексирующая личность. Его путь — это пример удивительной внутренней дисциплины и преданности искусству. С самого детства, отмеченного небогатой жизнью на окраине Астаны, через одиночество переезда и долгие годы изолированного поиска, он шёл к своему голосу — в буквальном и переносном смысле.

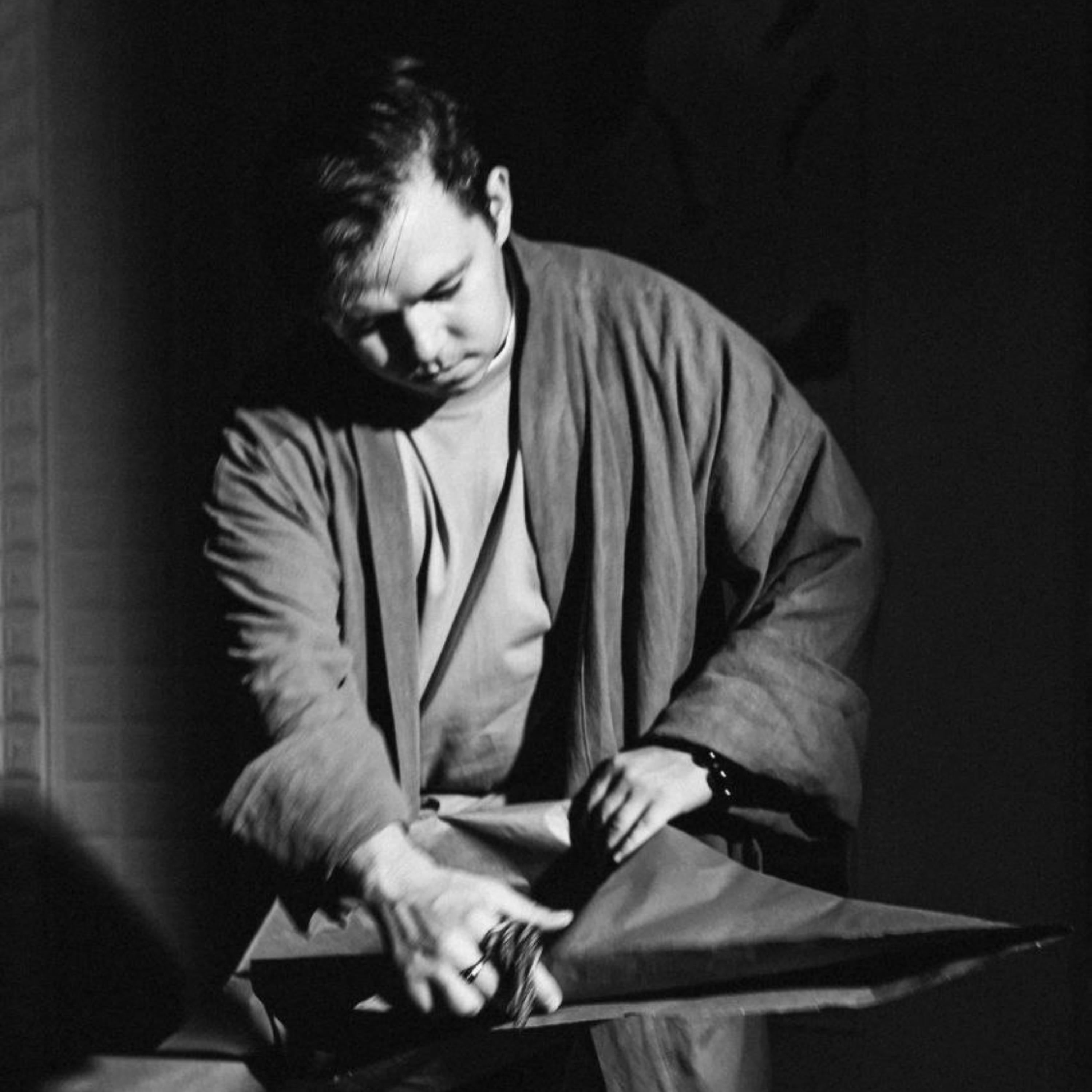

Беседа поражает откровенностью и масштабом мысли. Мы видим не просто мастера, а мыслителя, для которого складывание бумаги — это высокий акт творения, метафора работы со структурой всего сущего, а поэзия — инструмент исследования пограничных состояний человеческой души.

Особый интерес вызывает история его имени — «Катахари», рожденного в медитативной пустоте и позднее нашедшего идеальное воплощение в японских иероглифах как «Собирающий Форму Через Натяжение Сторон». Это кажется мистическим совпадением, но именно такие совпадения и становятся каркасом уникальной творческой судьбы.

Это интервью — для всех, кто устал от поверхностности и ищет в искусстве не развлечения, а диалог, глубину и трансформацию. Это шанс прикоснуться к миру, где бумага обретает душу, а слова складываются в причудливые фигуры смыслов.

Эллина Савченко

Влад, скажи, пожалуйста, то, чем ты настолько увлечён, можно назвать хобби или, скорее, делом жизни?

И поэзия, и оригами уже давно пересекли грань хобби. В обоих направлениях я работаю по 10-15 лет как деятель искусства. Выступаю, публикуюсь, провожу выставки и поэтические мастерские — это то, чем я живу.

С чего всё началось?

Всё началось с бабушки. Она научила меня видеть художественную и практическую ценность вещей, людей и самой жизни. Благодаря ей к первому классу я уже знал Пушкина, Чехова, Таблицу Менделеева и что все люди разные. И что нельзя научить — можно только научиться. С этими установками маленький я и пошел познавать этот большой и интересный мир.

У меня было много творческих попыток, я занимался всем, до чего дотягивались руки. Но первое настоящее стихотворение написал лишь в пятом классе, ещё на родине в Астане. Русовед показала его поэтессе Людмиле Смирновой. Она заинтересовалась и за последующие пару лет передала мне основы русской классической школы стихосложения.

В 2012-м наша семья переехала в Россию. Здесь поэтический путь я продолжал в одиночку. Это сделало моё становление долгим, сложным и… самобытным. Косым, кривым, нелепым и кринжовым — я все равно оставался собой, не копировал и не подражал. Знал, что несовершенен, но и знал, что честен и с собой, и с читателем. Тогда я ещё не осознавал, насколько важно то, что каждое написанное мной слово звучит моим поэтическим голосом — что за ним стоят только мои борьба, любовь и искренность.

А когда в твою жизнь пришло оригами?

А вот оригами пришло в мою жизнь даже немного раньше поэзии. В четвёртом классе мы проходили легенду о Садако Сасаки и тысяче бумажных журавлей. Это грустная история. Но взволновала меня не она, а тот факт, что из бумаги можно сделать журавля — что я могу как та самая Садако делать бумажных журавлей и вытащить тем самым легенду со страниц учебника литературы в собственную жизнь. Я об этом очень много думал.

Мы не были богаты, и моё детство прошло на окраине в столичном гетто. И хотя родители старались дать нам как можно больше, такие вещи, как стабильный доступ в Интернет, компьютер или смартфон, у меня появились довольно поздно. Но дорвавшись, я наконец загуглил: «Как сделать журавлика из бумаги». На маленьком экране, по какой-то длинной 3D-анимации в формате GIF, я учился складывать первого журавлика. Каково же было мое разочарование, когда я увидел итог: угловатое, непонятное, не анатомичное. Разочарование было настолько сильнó, что я пересложил фигурку с десяток раз, надеясь на собственную ошибку. А, да, стоит отметить, что самого журавлика я заранее не видел, чтобы сохранить интригу: какой же он, тот самый бумажный журавлик. В общем-то на этой ноте мой интерес к оригами и закончился. Правда, время от времени, я всё равно складывал журавликов, чтобы удивить сверстников и занять руки. Но история на этом не закончилась, разумеется.

Да, сложно тебя назвать человеком, разочаровавшимся в оригами. Что же вернуло твой интерес?

В восьмом классе мне подарили книгу «365 моделей оригами». Именно здесь начался первый этап моего становления — доморощенная безликая классика из моделей настолько очевидных, что у них и автора-то нет. Но именно здесь я усвоил разнообразие форм, освоил приёмы, базовые формы и складки. Дальше пошел в интернет и нашел уже более серьезные книги настоящих мастеров.

Спустя пару лет я начал ощущать, что уткнулся в стеклянный потолок: непонятно было, как и в каком направлении продолжать развитие. Кто-то рассказал мне, что в Краснодаре есть студия оригами. А я был настолько одинок в своём увлечении, что даже не поверил. Вдруг человек просто ошибся? Студия оригами? Здесь? Но нет, она и правда существовала. Однако попасть туда я смог лишь через год-полтора. Там я познакомился с мастером Фирюзой Ахмедовой, её ни на что не похожей поэзией, философией оригами и собой, как художником.

Фирюза — твой наставник?

Нет, Фирюза ничему меня не учила. Но мы много беседовали, провели вместе пару мастер-классов. Ещё на заре нашего знакомства принял участие в её выставке «Сны о Японии». В общем-то и всё. Но её истории и взгляд на мир расширил мои горизонты так, что маленький городок, в который мы переехали из столицы, — и который уже казался мне тюрьмой и ведром с крабами, — сдуло к чертям.

За последующие несколько лет я стал мастером: создал с три десятка авторских моделей, разработал собственную философию и методику преподавания — через мою студию прошло по меньшей мере 600 детей и более сотни взрослых с разных уголков России. Сейчас уже кажется, что это было в прошлой жизни.

Но было. И сделало меня тем, кто я есть.

Что для тебя значит оригами?

Это духовная практика, ремесло и поэзия в иной форме. В какой-то момент я понял, что оригами меняет то, как ты мыслишь и взаимодействуешь с миром. Начинаешь видеть структуры — они есть у всего. Сначала работаешь с малыми, которые у тебя в руках — оригами. Потом понимаешь, что тоже самое можно проворачивать с чем угодно — от событий и процессов до людей и самого себя. Оригами — это не про то, как сложить фигурку. Это практика пути и трансформации. Открывается доступ к какой-то невидимой грани реальности. Видишь вещи, которые другие просто не замечают. И это даже не эзотерика — это называется структурализм. Его основа может быть научной, в моем случае — философской.

У тебя были наставники, единомышленники?

В обоих направлениях моё становление шло довольно изолированно от глобального сообщества — и поэтов, и оригамистов. Первых я встретил, уже начав жить самостоятельно в Краснодаре и выйдя на сцены антикафе и баров. Вторых же создавал сам, пока по форумам и пабликам не набрал знакомств с мастерами из разных стран. В Краснодаре же нас так и осталось двое, хотя есть много людей увлекающихся оригами. Но не на этом уровне.

Одновременно с этим всем я шёл ещё одним путём — духовных поисков. Изучал религии, философские течения. Прошёл через шаманизм, древнеегипетскую космогонию, христианские мистерии и тантрические практики. Оригами как раз подсказало мне конечную точку — наиболее родственную систему взглядов я встретил в японском буддизме. Хотя с тех пор прошёл такую эволюцию, что моё видение лежит где-то за рамками существующих учений. Но не скажу, что это что-то уникальное. Последние годы нас всё больше. Даже Далай-Лама буквально на днях выступил с речью о том, что ни одна существующая религия не отвечает вызовам времени — все они далеки от современного мира и человека.

Расскажи о своей поэзии.

Пройдя академический путь от античности до наших дней, я сформировался как метасимволист, пишущий в направлениях экзистенциальной и философской поэзии. В ней много космизма, диалога с людьми и собой, исследования пограничной человеческой природы. Тех её граней и состояний, когда разница между человеком и, скажем, космическим объектом практически исчезает; тех состояний, когда нет слов, чтобы передать то, что чувствуешь. Фундамент моего творческого метода — японская эстетическая школа: ваби-саби, сибуй и югэн, моно но-аварэ.

Каждое произведение требует свой набор инструментов. Для одних нужно хорошо владеть силлабо-тоникой, для других отказаться от рифмы и использовать сложный ритм. Что-то приходит на манер суфийской поэзии, иное же — японскими коанами. Форма всегда следует за содержанием — не наоборот.

Есть стихи, которыми ты гордишься или которые просто дороги твоему сердцу?

Что до стихов, то автору всегда, наверно, приятно показать самое свежее. Одна из моих последних работ — «Притяжение»:

Если оно уже незаметно в тексте?

Но есть и такое:

Ты — и я

Откуда обычно черпаешь вдохновение? У многих есть свои творческие триггеры.

В поэтической среде есть такая шутка: поэту надо страдать. Это убеждение тянется ещё из писем Лилички Брик о Маяковском. Я кризисный творец. Стартую на кризисе, изучаю кризисы, преодолеваю — передаю опыт.

Катарсис — ключ к чистому искусству, а он возможен только в преодолении кризиса. Достоевский написал свои лучшие произведения после того, как его чуть не казнили; «Реквием» Ахматовой — бессмертный монумент, который она возвела на костях и крови собственной семьи и тысяч репрессированных; даже Ванг Гонг отрезал себе ухо, когда не мог создать очередной шедевр (хотя и поговаривают, что это только легенда). История искусства написана кровью, языком любви, надежды и сострадания.

Сейчас я пишу меньше, чем раньше. Меньше проб пера — больше огранки и вызревания. Я такой автор, который может начать что-то вынашивать в ноябре и расписаться только в июне; отдельные вещи зреют годами.

Что насчёт поэтического сборника? Какие планы?

Этой осенью планирую выпустить первый сборник — и это итог 10-летней поэтической работы. Достойные стихи отправлял на публикацию, что-то среднее — в корзину опыта. Думаю, по итогу найдется менее 80 страниц, а произведений и того меньше. Книга выйдет в электронном формате в виде мобильной пдф-презентации с гиперссылками и дизайном от нейросетей. Формат карманной книги. Чтобы удобно читать в транспорте, офисе, на улице — где угодно. Хотя уже сейчас поступают запросы на печатный формат.

Когда ты решился заявить о себе и представить свои работы широкой публике?

Выступать и декламировать стихи я начал, как только появилась сцена в моей жизни. Но публикацию сборника откладывал, хотя хотел и много раз был близок к этому. Буквально года два назад понял, что готов. Что мне наконец-то есть, что показать людям — и начал более публичный путь в искусстве. В прошлом ноябре провёл первую персональную выставку с сольным поэтическим вечером. Камерное закрытое мероприятие без продвижения и бюджета — было интересно, кто придёт и будут ли это только мои знакомые. Результат воодушевил.

При этом, я понимаю, что то, что я делаю — это андеграунд и элитарное искусство в чистом виде. Оно в первую очередь для интеллектуалов. Поэтому никогда не будет много читателей, широкого признания при жизни и ажиотажа на выставках. Но есть люди моего типа, моих взглядов и идеалов. Нас мало, и я знаю, как для таких как я ценно и радостно встретить своего. И если на этот маяк самобытности придёт всего 10 человек — это десять «своих». А это уже компания.

Катахари — творческий псевдоним, второе имя или никнейм? Что это значит?

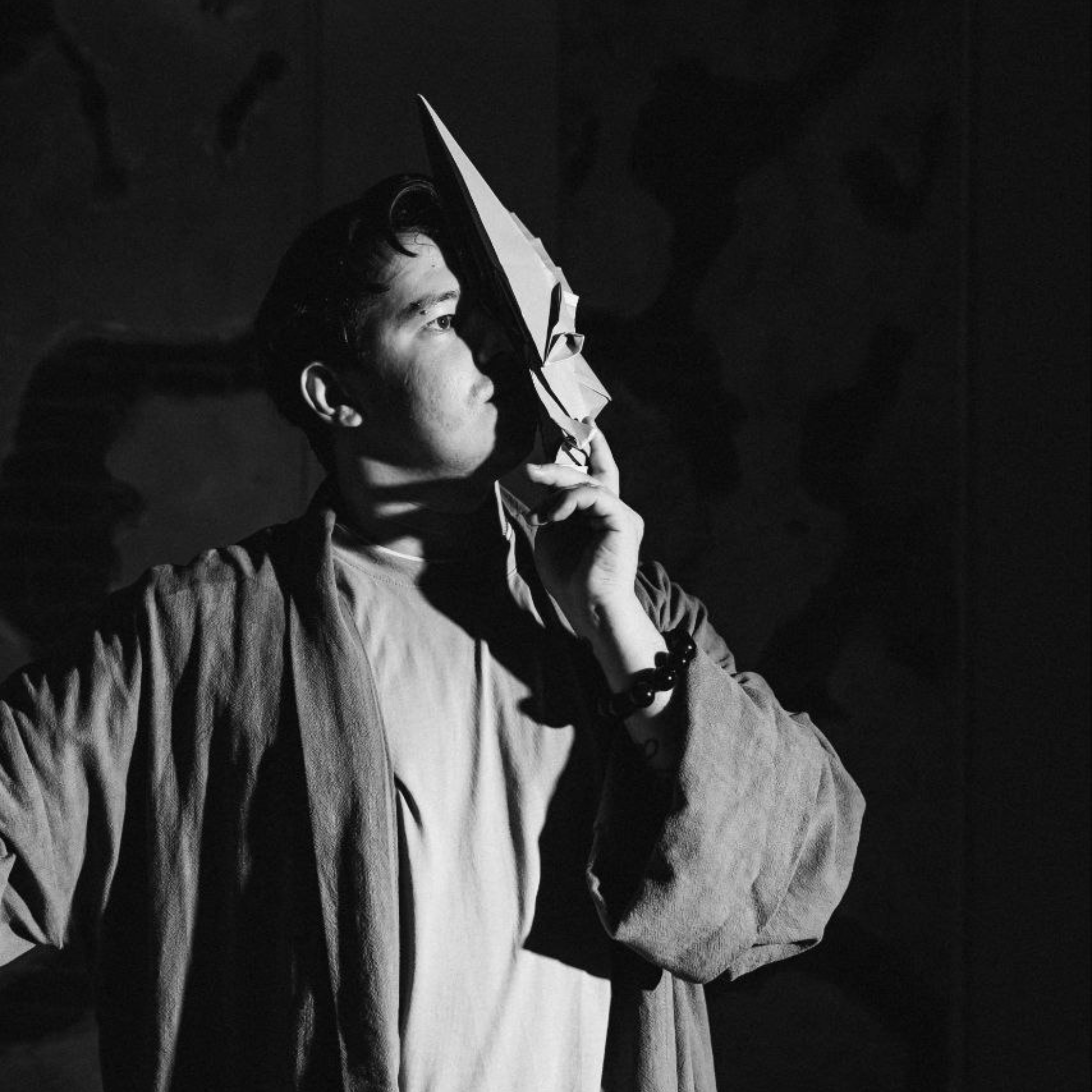

Как буддист я изучал духовные практики, в том числе медитации — это основа. Несколько раз мне удалось войти в состояние шуньяты — это пустотность, абсолютная внутренняя тишина; смерть эго.

Вот в этом пространстве внутреннего вакуума, где останавливаются все процессы и ничего не происходит, появился образ звука, который сложился в слово: Катахари. Из медитации я вышел с ответом на вопрос «Кто я?». Разумеется, я искал значения и само слово. Но ничего конкретного на находил.

И только пару лет назад у меня произошел диалог с девушкой, которая жила в Японии больше десяти лет:

— Ты знаешь, что значит это имя?

— Нет, я его придумал, и не нашел прямого перевода или значения ни в одном языке.

— А он есть — как раз в японском. Это можно написать вот так:

方 (ката) — сторона, граница, направление; в философском ключе — путь.

はり(хари) — натягивать, расправлять — обычно, струну или кожу. Но бумага в руках оригамиста — это тоже оно.

Ты — Собирающий Форму Через Натяжение Сторон. Если ближе к синтоизму, то Форма Напряжения Пустоты. Это очень оригамистское имя!

— Да. Я — Катахари. — Меня очень забавляли эти совпадения, ведь слово пришло ко мне раньше, чем я всерьез занялся оригами.

Ты ведёшь блог, мы можем увидеть твои работы в соцсетях?

Да, конечно. Время от времени публикуюсь на Стихи.ру. Это довольно старый блог, который уже скорее архив, чем сайт, но ничего лучше в России до сих пор нет. Там немногим больше 1700 читателей — это довольно скромная отметка, на самом деле. С другой стороны, стакан наполовину полон. Кто-то из них заглядывает регулярно, другие приходят из Гугла, Яндекса и даже по прямым ссылкам. Есть паблик и во ВКонтакте, с очень длинной историей (которую я собираюсь уже сносить). Я его завёл в 2014 году, и там отпечатана вся история моего формирования как поэта. А если интересно именно оригами, то это в Телеграм.

Проводишь ли ты мастер-классы и делаешь ли что-то на заказ?

Раньше проводил. У меня была передвижная студия, которая работала с международными лагерями, муниципальными проектами и бизнесом. Со временем отошёл от этого, потому что искусство не должно превращаться в работу. По крайней мере, не в такую, когда от твоего труда и его количества зависит, будет ли что завтра съесть на завтрак. А вот заказы на скульптуры и оформление принимаю до сих пор. Одним из первых интересных заказчиков были Mitsubishi Motors в 2017 году — большой заказ на несколько работ Hojo Takashi и именно на те, к которым я очень долгое время не решался подступиться. Но платили щедро, да и у страха лишь глаза велики. Результат им так понравился, что разные японские бренды по краю заказывали скульптуры ещё пару лет к ряду.

Итак, когда и где мы можем увидеть выставку и как долго она продлится?

Вторая оригамистика задумана как апофеоз лета и пройдёт 29–31 августа. Уже более публичная и масштабная. Она пройдёт в «Logovo Феникса» в Краснодаре на Октябрьской, 51, в здании Союза художников.

Узнать о выставке больше можно здесь.