Ахмед, приветствую вас! Расскажите, пожалуйста, об одном из больших культурных событий Кубани — выставке «Академия», которую вы организовали в Краснодарском краевом художественном музее им. Коваленко.

Эллина, доброго времени! Выставка «Академия» — это выставка творческих и учебных работ преподавателей, выпускников, ныне здравствующих студентов Академии. В ретроспективе выставка захватывает конец XIX столетия и доходит до сегодняшних дней. То есть уже достаточно большой промежуток времени. А почему «Академия»? Потому, что это сама школа.

Насколько велика роль академической школы в России?

Это основная фундаментальная академическая школа изобразительного искусства в России и, на самом деле, в мире. Потому что, если ещё в XIX веке существовали такие же академические школы во Франции, в Германии, то с началом XX века, соответственно, академические школы там прекратили своё существование. А наша Академия, которая была построена во многом по образцам европейских школ, сохранила совершенно такую классическую, практически нетронутую систему образования.

Но «серебряный век» внёс всё-таки свои кардинальные преобразования.

В начале ХХ века, в связи с революционными сдвигами, отношение к старой школе перестало быть таким трепетным. И во многих странах решили пожертвовать старой школой в пользу модернизма, современных течений. И у нас это произошло. В 20-е годы, после революции, прямо было такое настойчивое желание старую школу вместе с императорской Россией просто забыть и уничтожить.

Например, классические учебные заведения были трансформированы в свободные мастерские. Так называемый «ВХУТЕМАС».

Это что значит?

Значит, что любой человек с улицы мог прийти: есть творческий порыв — наляпал и пошёл. Но художник должен был быть включен в процесс, и, значит, как-то обучен. Ну, это же нереально, совершенно.

Вот у нас есть музей слепков Академии, это слепки с античных памятников скульптуры. Просто громадная экспозиция, художники с неё рисуют. Но тот же самый Шагал, прекрасный художник, в какой-то момент требовал эту классику сложить в виде мостиков во дворе и по ним ходить.

Собрание отдела слепков Музея Санкт-Петербургской Академии художеств

Но в какой-то момент в процесс кардинально вступилась власть?

Да, в 30-е годы, в силу политических изменений страны, в силу волевых решений руководства школе стали возвращать её значимость. В частности, конечно, Сталин, сыграл громадное значение. Он сказал: «Мы будем возвращаться к академической школе. Неважно, что это Российская империя. Это не связано с царизмом, это связано с воспитанием настоящих художников».

И, собственно, в 30-е годы в академию были возвращены хорошие педагоги, многих из которых раньше изгнали, и в том числе возглавлял это всё такой известный художник, ученик Репина, Бродский.

Как обстояли дела в период Великой Отечественной войны и после её окончания?

С наступлением войны академия была эвакуирована, а после победы над фашистской Германией, вернулись начинавшие обучение студенты-фронтовики в Ленинград. И вот то советское искусство, послевоенного периода, — это всплеск, это лучшее вообще, что было сделано в реалистической живописи в XX веке.

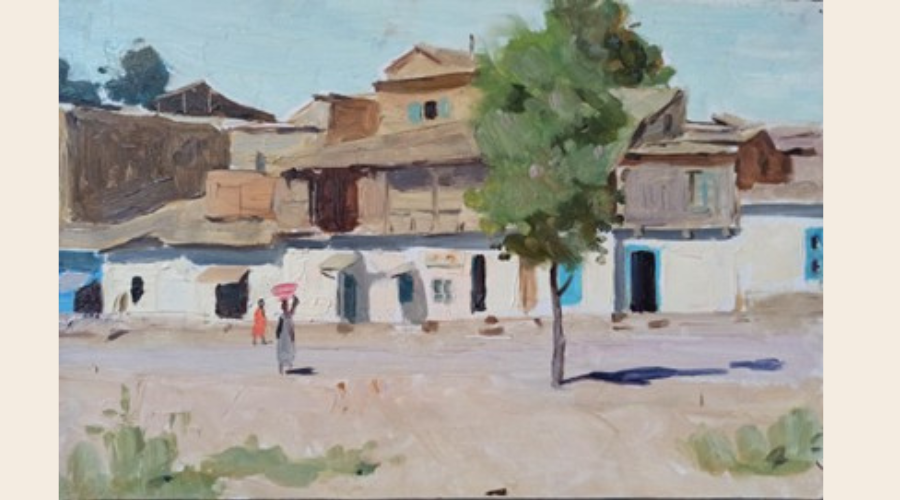

Федор Мельников. «В эвакуации». Этюд. картон, масло. 1940е годы

Работы каких советских художников представлены на выставке?

В экспозиции представлены работы советских художников, например, Эриха Ребане, Александра Пушнина, Виктора Рейхета. Они — художники-фронтовики. Они все вернулись и окончили Академию. Потом преподавали там, выпустили громадное количество студентов, некоторые из которых, сейчас у нас педагоги.

Виктор Рейхет. Севрук Нина. «Сварщица». Холст, масло. 1970 год

В музее Коваленко уже присутствовали некоторые работы, которые представлены в экспозиции?

Да, что-то было уже. В основном работы советского периода, которые были на выставке два года назад — «Образ советского человека».

На выставке, как я заметила, очень широко представлена графика в разных техниках.

Я специально так подбирал. Есть печатная графика, ну в частности офортом представленная, есть литография. Есть акварель, которая тоже относится к графике, и есть рисунок. И он здесь очень широко представлен, потому что это академический рисунок, это основа обучения у нас в институте. Каждый студент в течение дня должен как минимум получить четыре академических часа рисунка, это очень существенно.

Какая техника самая тиражная?

Офорт. Но авторство всё равно относится к тому художнику, с которого оригинал делается. А ещё большее значение, если это и его собственное исполнение офорта, потому что есть два варианта. Вот, например, у меня есть тут офорт с работы Репина «Фёдор Романов». Это знаменитая работа, она хранится в Волгоградском музее. В этом случае это репинский рисунок, с которого гравёром Франком сделана печатная форма, так называемая «доска», с которой, собственно, печатаются в дальнейшем оттиски.

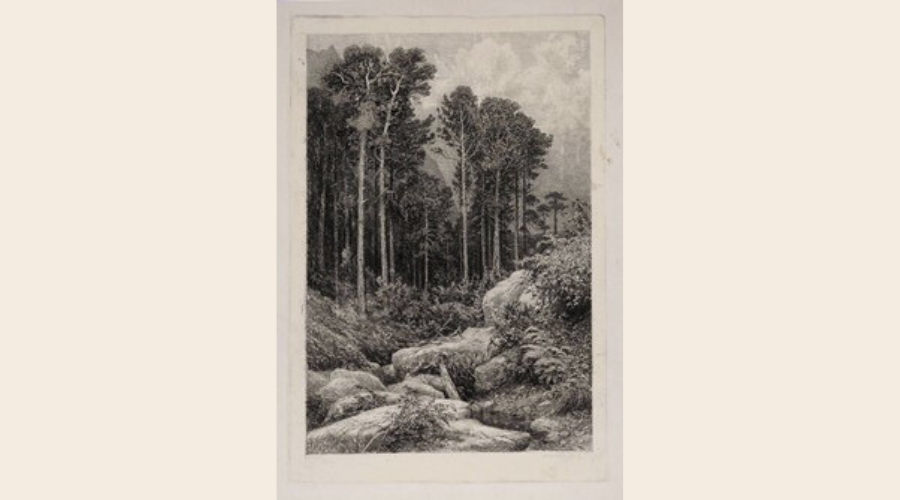

А вот, например, есть шишкинский пейзаж, такая была серия «60 офортов Ивана Шишкина». Здесь «доска» исполнена им, и печать. Собственно, здесь и автор, и гравер в одном лице.

Иван Шишкин. «Крымский вид» (Ай-Петри). Офорт из серии «60 офортов Ивана Шишкина», 1885 год

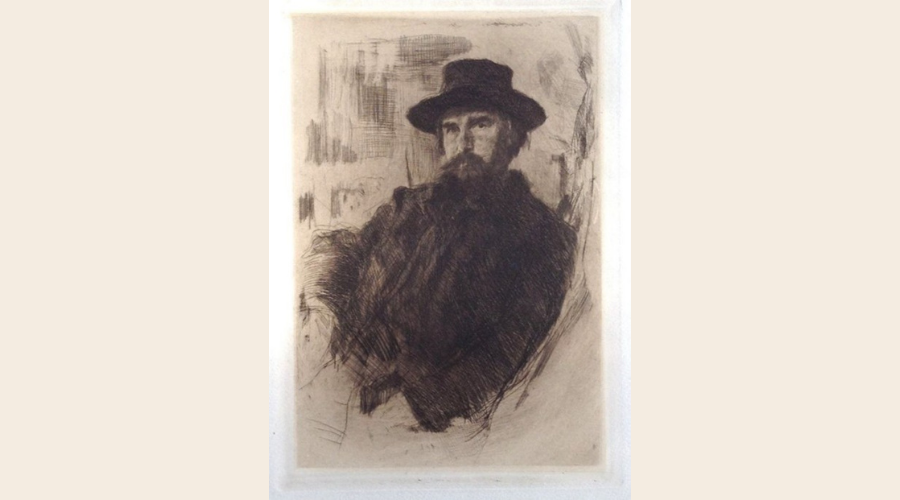

И что ещё интересно, в экспозиции представлены портреты художников конца XIX века, в частности, Крамского портрет, гравюра Матэ. Василий Матэ, собственно, — ведущая фигура в истории печатной графики. в России. Он руководил гравировальной мастерской в Академии Художеств.

Валентин Серов. «Портрет В.В. Матэ». Офорт, 1899 год

И на то был спрос?!

Конечно! Ну кто мог позволить себе увидеть новый портрет, например, Репина, выставленный в Санкт-Петербурге? Или запросто посетить Михайловский дворец? А рассказов из какой-то газеты недостаточно, и вот Матэ и его команда стали, грубо говоря, популяризировать нашу классику, то есть они печатали тиражи офортов, которые рассылались по всей России. Офорты с работ признанных мастеров было не так уж дешево приобрести, но тем не менее, например, земские врачи, учителя, дворянство местное могли себе позволить это купить.

Кстати, о приобретении — вся экспозиция является вашей частной коллекцией?

Да, коллекция формировалась мною в первую очередь благодаря тому, что я был студентом академии. Я учился на факультете теории и истории искусств в конце 90-х, и мне крупно повезло. Я застал большинство советских педагогов-фронтовиков, о которых рассказывал. Я был достаточно взрослый человек для этого времени в Академии, и, наверное, поэтому, многие из них ко мне относились открыто и, в общем, гостеприимно, скажем так. Представляете себе, приходит молодой человек после армии и хочет учиться в такой сложной, на самом деле, специализации, как история искусства. Это уже вызывает у взрослых, опытных людей чувство уважения.

И так получилось, что какая-то дружба, если не с самим художником, то с его семьёй стала источником коллекции. Я помогал делать выставки многим из них, и за это, например, это было принято в ленинградской среде, мне дарились этюды. Какие-то полотна советских художников, вывезенные за пределы страны, я выкупал за свои средства и возвращал на родину.

Есть ли среди работ, представленных на выставке, те, который вас особенно привлекают, я бы даже сказала, вызывают личные ассоциации, кажутся родными и недосягаемыми?

Да, есть. Девушка, брюнетка. Это офорт ленинградского художника Петра Бучкина. В своё время учился у этого самого Матэ, про которого я рассказывал. И поэтому он очень хорошо воспринял технику офорта. И портрет очень личный. Я все время думал, кто это? И потом, вот перед самой выставкой я вдруг обнаружил, что, оказывается, это портрет Лидии Бродской — дочери художника Исаака Бродского педагога и впоследствии ректора предвоенной Академии Художеств. Художники дружили и дочь Бродского по всей видимости очень нравилась Бучкину.

Петр Бучкин. «Портрет Лидии Бродской». Офорт. 1905 год

Или вот, портрет, который мне подарила вдова художника Ребане за помощь в организации выставки. Это, наверное, одна из первых работ, которая мне вот так была подарена именно художественной семьей. И она со мной уже скоро тридцать лет как.

Чем вас привлекает этот портрет?

Мне кажется, что девушка, изображённая на нём, во-первых, занималась искусством, живописью. Возможно, она занималась параллельно с Ребане, потому что он учился после войны, оканчивал академию в 1951 году, а эта работа 1950 года.

Как работа называется?

Зоя. Что-то личное есть даже в названии работы.

Эрих Ребане. «Зоя». Холст, масло 1950 год

Расскажите ещё о скульптуре, представленной на выставке.

О, это крайне интересно. Это тоже важная часть изобразительного искусства. Здесь работы Александра Черницкого, ленинградского скульптора, ученика Матвеева. А Матвеев, собственно, один из столпов советской скульптуры. Он одним из первых создавал фундаментальные произведения скульптуры для городов. Я был лично знаком с Черницким и у него приобрел серию мелкой пластики. Мелкая пластика у скульптора- академиста — это, зачастую, воспроизведение его же фундаментальных работ только в небольшом формате. Что-то сродни этюда к картине у живописцев. На выставке есть, как минимум, два таких «этюда». «Молодость» — девушка с мячом — часть композиции для фонтанной группы в Ярославле. То есть стоит в большом формате вот эта работа, а тут у меня маленький этюд. И есть этюд «Лежащая девушка» к работе, которая является частью оформления парковой скульптуры в Санкт-Петербурге.

Черницкий очень интересный человек. И очень, как все скульптуры, сильный душевными качествами и, безусловно, физически. Помню, как я пришел к нему в мастерскую и говорю: «Я бы хотел посмотреть пластику малую». Он говорит: «Хорошо, вон она там на стеллаже стоит. Только убери Шостаковича». У него на станке стоял бронзовый бюст композитора. Я подошел и когда только со станка его снял, то почувствовал, что я сейчас просто упаду. Адски тяжелый! А я с мастером встречался, когда ему за восемьдесят лет было. И он этот бюст переносил.

Ещё одна из скульптур «Борцы». Вот это находка вообще. Во-первых, она выполнена из алюминия, а в отличие от бронзы, этот материал даёт удивительное ощущение легкости и динамичность. И, во-вторых, там сплетенные два борца классической борьбы. И вот скульптура в каждом ракурсе удивительно просматривается, ощущается: где-то выглядывает локоть, где-то — колено, где-то — голова.

Александр Черницкий. «Борцы». Алюминий. 1970-е годы

Поговорим о том, кто заинтересован в выставке, и как реагирует на неё молодежь.

Могу точно сказать, что люди, которым интересно реалистическое изобразительное искусство, крепкое, академическое, которое, собственно, я всегда представляю в любой выставке, — они ходят уже регулярно. То есть это ожидаемо. И руководство музея выставку, а здесь я уже третий раз представляю работы, мне предложило само, потому что есть запрос.

Тот, кто в Краснодаре получал так или иначе какое-то, хотя бы даже начальное художественное образование, это обязательный посетитель подобных выставок. На первых двух выставках у меня всегда были целенаправленно группы, студенты Краснодарского художественного училища — приходили с преподавателями в рамках учебного процесса.

Экскурсия студентам Краснодарского художественного училища

Но я для себя понял, что тут, конечно, июль-август — не самое выставочное время. Но надо сказать, что на открытии было много зрителей. Касаемо молодежи: смею надеяться, что и под влиянием наших встреч и выставок две студентки из Краснодарского художественного училища поступали в Академию.

Я обратила внимание на то, что среди экспозиции представлены копии картин.

Здесь очень неплохо представлена копийная практика — она у нас играет громадное значение, как обязательный момент образования художника, потому что у нас есть возможность копировать прямо в Русском музее при Академии художеств. Ребята выбирают себе предметом какую-то работу копирования и в течение полугода пишут. Я привез три копии. Две из них 2000-х годов.

Светлана Вербовская в процессе копирования работы Н. Фешина – «Капустница»

Параллельно с выставкой проходили мастер-классы по живописи. Расскажите про подобный формат.

Например, мастер-класс Светланы Вербовской по портретной живописи. Она была лучшей выпускницей Академии Художеств в 2021 году, а сейчас много преподаёт — в основном в подготовительном плане для поступления в Академию. А на мастер-класс мы пригласили ребят, которые ходят на наброски в Союз художников, они пытаются так или иначе повторить за Светланой технику написания портрета. Это интересная живая практика.

Мастер-класс Светланы Вербовской в рамках выставки «Академия»

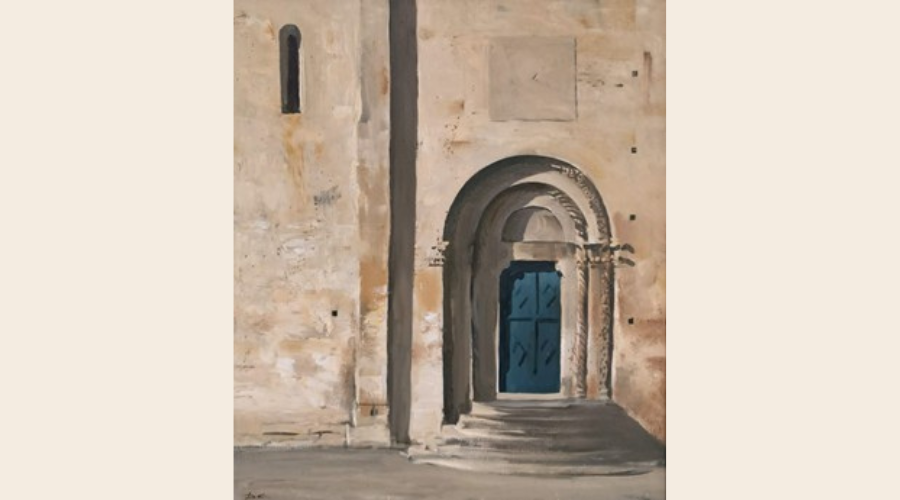

Меня очень впечатлило полотно «Княжеские врата». Что это за место?

Вообще, Хорватские врата. Город Трогир, в котором находился этот памятник ранней христианской архитектуры — он под защитой ЮНЕСКО, потому что там большая часть построек раннехристианских, XI-XII века. Вот там стоит собор с центральным порталом, а с другой стороны, с боковой, вот эти самые ворота прямо в стене. И это Княжеские врата. Соответственно, народ заходил через главный красивый портал, а князь заходил отдельно. Выходил и заходил отдельно через эту дверь. Во-первых, насколько скромно оформлен княжеский вход по сравнению с общим, а, во-вторых, над входом есть солнечные часы, намекающие на бренность.

Сергей Данчев. «Княжеские врата». Холст, масло. 2007 год

Это этюд тоже, получается?

В целом да, архитектурного ансамбля. Я много возил по выставкам, в том числе и в Хорватии, эту работу. Всем очень нравится. Знаете, художник работал над картиной летом — тяжелое солнце такое было. Смотрите, как оно ложится на эти белые известковые стены.

Есть ли какая-то связь между выставками, раз некоторые полотна кочуют из экспозиции в экспозицию?

Они между собой взаимосвязаны, безусловно. Первая выставка «Образ советского человека» — советская живопись и в первую очередь, понятно, портретный жанр — передача советскими художниками образов современников, то есть советских людей.

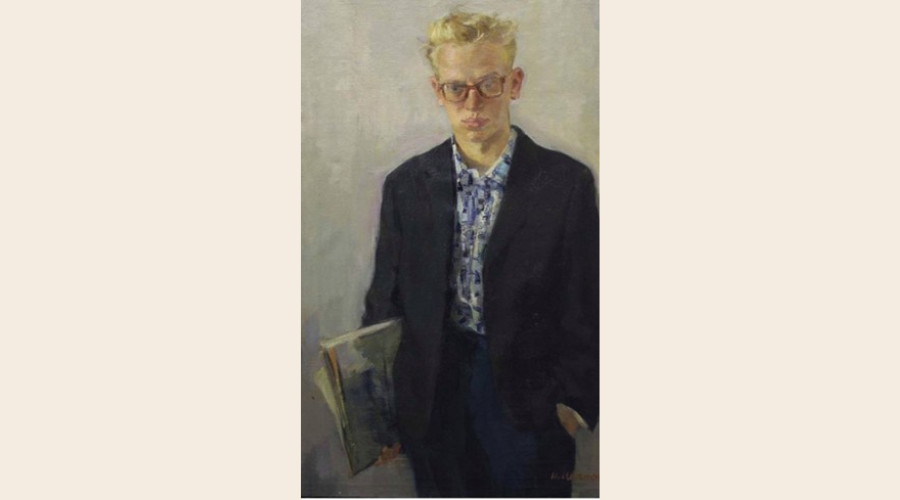

Вторая выставка «Связь времен» заключалась в том, чтобы показать, насколько художники нынешних дней часто являются продолжателями дела советских художников.

Нина Иванова. «Студент». Холст, масло 1968 год

А вот третья выставка «Академия» — это о школе, которая является основой как для советских художников, так и для современных, которые сейчас работают.

Получается триптих такой?

Точно! Точно, это триптих самый настоящий. Надо заметить, что эта выставка еще к тому же носит методический характер, потому что представлен учебный процесс, все его элементы: академический рисунок, постановки академические, копийная практика, графическая часть и даже скульптура. То есть, ну, например, человек, который интересуется этим учебным заведением, может себе составить картину. Это некое пособие.

Это и есть основная цель выставки?

Да, конечно. То есть я хочу сказать, что художник — это тоже образование очень серьёзное и глубокое. Знаете, сотни часов рисунка, сотни часов постановок. Только через это все пройдя, ты становишься профессионалом. Важно, чтобы к труду художника было уважение. В нашей Академии ни один из студентов не подрабатывает нигде — это невозможно. Он с утра до вечера учится, у него только четыре часа рисунка, в районе месяца работы над постановкой, а плюс еще общеобразовательные предметы. Он не в состоянии. А ведь так все пять лет! И плюс шестой год — работа над диплом…

Вы планируете пополнять данную коллекцию вообще?

Я четко знаю свою задачу. В 90-е годы и в начале 2000-х, большое количество советских работ было вывезено за границу, в том числе в США. Я, собственно, по этой теме писал свое исследование «Советское изобразительное искусство послевоенного периода в частных и музейных собраниях США». Я знаю где, в каких коллекциях находятся очень хорошие произведения нашей живописи. И в идеале мне бы хотелось найти возможности для того, чтобы произвести обратный выкуп и привезти сюда полотна. Часть выставки «Образ советского человека» — это именно такие работы. Я в штатах их выкупал и потом ввозил обратно домой, благодаря чему мы и сделали выставку. Так или иначе, наша страна начинает разворачиваться к своей истории. Наверное, это единственный цельный вообще пласт настоящей реалистической живописи. Но для этого нужна возможность.

Альбом «Скрытые сокровища». 1994 год издания. США

Благородная цель! Верю, что для её достижения откликнутся единомышленники, меценаты, неравнодушные люди.

Я для этого и делаю во многом выставки тоже. Ведь существуют же какие-то фонды, которые могли бы себе позволить уже такую программную вещь? Это громадный пласт и богатство нашей живописи XX столетия. И его надо возвращать домой!

Ахмед, благодарю вас за увлекательную многоплановую беседу! Новых свершений вам, успехов и творческого полёта!

Вам спасибо за проявленный интерес и поддержу, Эллина!

Салахлы Ахмед — искусствовед. коллекционер. 1969 г рождения. Родился в 1969 году в г. Баку. В 1996 году поступил на факультет теории истории искусств Санкт-Петербургской Академии художеств имени Репина. В годы обучения работал в Академии руководителем информационного отдела. Основное исследование: «Советское изобразительное искусство послевоенного периода в частных и музейных собраниях США». Писал работу по кафедре музееведения Санкт-Петербургского университета культуры и искусств. С 2012 по 2022 годы работал в США в галерее «Russia» и в «California museum of fine art». После возвращения на родину куратор различных выставок, среди которых: «Все советские люди», «Связь времён», «Советская графика», «Романтика Крыма», «Академия».