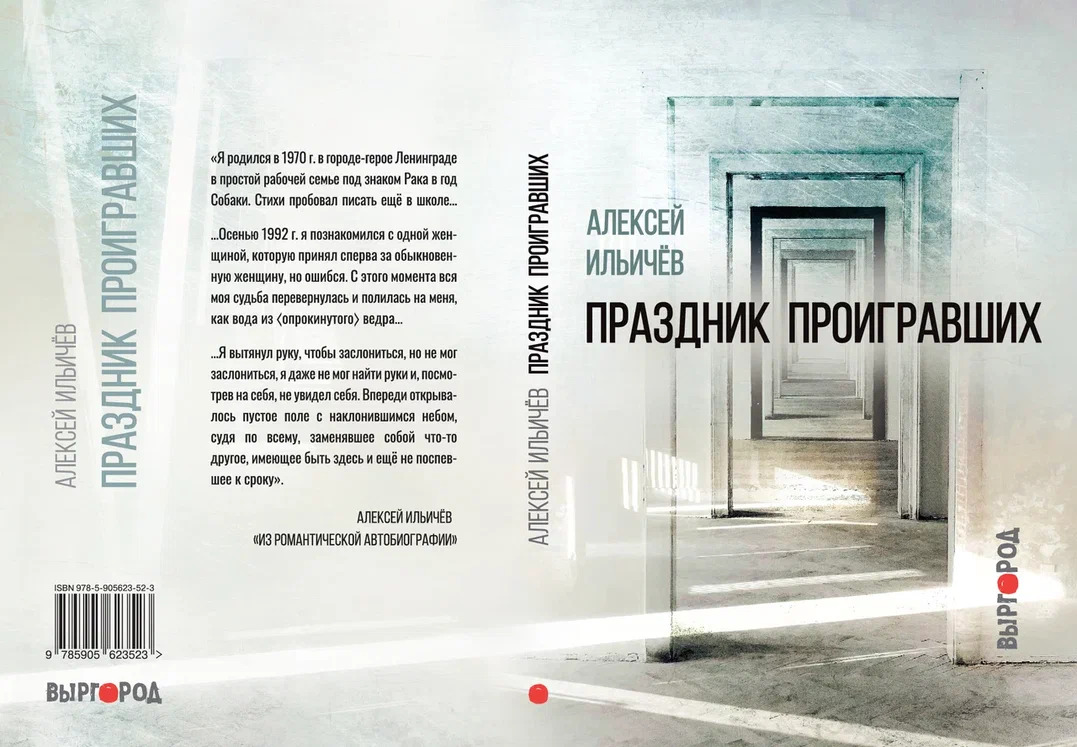

Анна Ямпольская: Мы начинаем развивать эту площадку. Сегодня мы пригласили Бориса Кутенкова с проектом «Уйти. Остаться. Жить», посвящённым безвременно ушедшим поэтам. В рамках проекта выходят книги и проходят разнообразные встречи; сегодняшняя посвящена книге Алексея Ильичёва «Праздник проигравших», вышедшей в издательстве «Выргород». А что это за книга и что это была за личность, Алексей Ильичёв, — расскажет сам Борис Кутенков.

Анна Ямпольская

Борис Кутенков: В книгу Алексея Ильичёва вошли его избранные стихи и проза. Большое спасибо Вячеславу и Галине Ховановым, приславшим его архив, и Елене Наливаевой, которая отсканировала его прозу.

С творчеством Алексея я познакомился в 2012 году, когда мы только затевали литературные чтения «Они ушли. Они остались»; примерно тогда же вышла его подборка в журнале «Волга», подготовленная Владимиром Орловым.

Крови много утекло

Знающим интертекст здесь очевидным образом вспомнится «Леди долго руки мыла…» Почувствовался метафизический наследник Ходасевича. В дальнейшем это интересовало — как поэту удаётся развивать свой голос, опираясь на первоисточники. Это вообще то, что интересует меня в поэзии, так называемая палимпсестуальность.

В 2018 году вышла его книга «Сдача в плен», не очень удачно, на мой взгляд, составленная. После неё мне захотелось, чтобы у нас был «свой» Ильичёв, так как показалось, что эта книга не сверена с архивом поэта — в дальнейшем составители признавались, что вносили в неё своевольные правки. Пришлось много работать с архивом, чтобы подготовить текстологически выверенное издание.

А сейчас хотелось бы предоставить слово Сергею Криницыну — человеку, который лично знал Алексея Ильичёва, поэтому его воспоминания для нас драгоценны.

Сергей Криницын (показывает книгу Алексея «Наброски равновесия»): Вот смотрите, эту Лёшину книгу я набирал на компьютере под его диктовку. Из всей нашей компании тогда только у Славы Хованова был компьютер, Слава жил на Литейном проспекте, где как раз открылась галерея «Борей», при которой и вышла эта книга. Слава нам сказал — вот вам компьютер, вы тоже можете издать свои книжечки. Нам — это мне, Лёше Ильичёву, Алексею Сычёву, и ещё с нами был Тимофей Животовский. Я до этого делал такое только на пишущей машинке. Набрал книгу под Лёшину диктовку, и мы пошли гулять.

Он печатал не очень, я печатал быстро. Мне нравилось ему помогать, печатать. Таким было лето 94-го года — мы набирали стихи, а потом шли гулять на Петропавловку. На улице Чайковского есть такой дом, где можно залезть на крышу, и там была такая будка бетонная тридцать лет назад, которую установили во время блокады — чтобы смотрели, куда бомбы падают, чтобы сигнализировать об этом… И вот эта будка — на неё можно было залезть; она вся изнутри исписана строфами разных поэтов. И Лёша говорил: «Надо нам с тобой тоже что-то там написать, давай как-нибудь соберёмся и напишем».

В 1995-м году я переехал в Москву, а у Лёши Ильичёва в Москве возникло знакомство — романтическое, как оказалось, — и романтическая связь. Мы после смерти Алексея ездили к этой девушке с друзьями, она была нам очень рада, потому что мы её ни в чём не подозревали — а милиция её очень долго расспрашивала… Они гуляли где-то с Алексеем, поругались, она пошла вперёд, и тут — с её слов я уже говорю, — обернулась, а его нет: то ли упал, то ли спрыгнул с моста… Я не верю, что он спрыгнул: когда мы лазили на крыши, он вёл себя очень осторожно. Но мы с Лёшей Сычёвым даже и подумать не могли, что она в чём-то виновата, потому что стихи, написанные ещё до знакомства с этой девушкой, — «Рыбы рисуют узоры хвостом / На дне реки цветут сорняки / Воды движутся на восток / Откуда рукой подать до руки / Тебе протянутой издалека / Без всякой цели но неспроста / И разжимается вдруг рука / У глядящего вниз с моста…», — это полное описание собственной гибели.

Сергей Криницын

Ей так хотелось поговорить с кем-то, кто её не обвиняет ни в чём. И она отдала нам толстую тетрадку Лёши Ильичёва, которую Алексей Сычёв привёз уже в Питер Вячеславу Хованову. Там была проза, стихи. А перед этим ещё у меня возникла идея издать книгу «Как бы проза» — книгу прозы петербургских поэтов. Там было пять или шесть авторов, среди них Лёша Ильичёв. Лёша до этой книги не дожил. Летом 1995-го года я только собирал материалы, что у кого есть.

Борис Кутенков: А он успел предложить туда свои рассказы?

Сергей Криницын: Мы все ходили в лейкинское лито, и там он читал в том числе и прозу. Прозу, которая называется «Китаец», он там читал, это я помню. Китайцев живых вокруг нас не было. И он говорил, что его в семье принимают за китайца — мол, чудик такой, непонятный.

Летом 1994 года мы почти каждый день встречались и гуляли: он то ли отпуск взял со своей стройки, то ли ещё что-то. И один раз мы поехали с ним в Рыбацкое. Там рабочий посёлок, даже непонятно, что это в Питере… И вот он мне показывает свой дом, но говорит: извини, я туда не приглашаю, меня там принимают за китайца, меня там не понимают. Я там побывал уже после Лёшиной смерти, когда родители пригласили на поминки: там и сестра была Лёшина, и родители. Обычная рабочая семья, но они правда думали, мол, Лёша такой странный с этими стихами всё время…

Тут говорили про любовь Ильичёва к Ходасевичу. Когда мы лазили на крышу, у него Ходасевич торчал из кармана, книга, вышедшая в серии «Азбука классика». Не скажу, что настольная, но карманная книга была.

Есть история, которая, может быть, нигде не отмечена. Мы читали в лито Лейкина, и иногда у нас были переклички разные. В 1994 году Слава Хованов читал длинные торжественные стихи, где были строчки: «Жестом в тысячу лет раздвигая волну за волной, / Афродита взбирается на заболоченный берег…». Возникновение города из болота. На следующую встречу Ильичёв приносит стихотворение: «Как называлось то животное / Что выползало из воды / Оставив грязные и потные / И непонятные следы…». И вот тут все засмеялись, потому что это выглядело как перекличка с Ховановым, и Лейкин вдруг взял себя за бороду и стал рычать: «Афродита, это Афродита!» Когда все читали по кругу, мы просили Ильичёва читать «Афродиту».

После его смерти мне приснилось, как будто я ему что-то рассказываю. Мне было очень жаль, что он умер, мы так сдружились. Друзей не так много в этом мире. Физически здоровый, помоложе меня… Он был очень мрачный, серьёзный, при этом общаться с ним было очень легко. Всё, что он носил, — он ни на кого это не навешивал. Мог просто гулять, смотреть, когда мы залезали на крышу: отсюда Петропавловку видно, Исаакий видно, Смольный собор… В общении с ним была лёгкость. Я бы назвал его не китайцем, а самураем. У него было очень строгое чувство смерти. Оно ощущалось.

В лейкинском кругу очень многие играли словами с подачи Лейкина. У кого-то это очень здорово получалось, у кого-то остроумно. Отличалась от всех Полина Барскова (признана Минюстом РФ иноагентом. — Прим. ред.). Лёше Ильичёву эта игра вообще неинтересна была — у него была игра внутри, и он через неё шёл. Это ни хорошо ни плохо, просто он был на своей ноте.

Я позволю себе прочитать одно своё стихотворение, которое обращено к Лёше. Я его ещё нигде не читал и не публиковал. Мне просто приснились его строки: «Как забавно — до самого света / Этой тьмы не снимать с головы. / Лечь на снег — а проснуться лишь летом, / Босиком, в окруженьи травы». И у меня в голове возникли строчки — я никак не мог оценить, может быть, они слабые, — к Лёше.

проникла в мерцающий мрак.

У него в речи были неправильности — не специально, просто это такая простонародная речь. «И кораблик угловатый / На себя его садил». «Садил» — это как бы не совсем литературно. Друзья, например Вадим Пугач, исправляли впоследствии на «сажал», чтобы было литературно. А я всё записывал так, как он говорил, и был против любых исправлений: как он написал, так пусть и звучит. Потому что меняешь на правильное — а что-то теряется очень сильно.

Я ещё прочту любимое стихотворение из Лёшиных.

Словно хочет плыть и грести головой.

Вот, всё описано, что случится.

У него есть стихи про стройку. И он очень странный в этом смысле. «Пьют мои товарищи / Горькую зелёнку. / Так вот и состаришься, Отойдя в сторонку». Из всей нашей компании он был, кстати, самый равнодушный к алкоголю, его это не интересовало.

И грустную песню поёт.

Я очень рад, что книги Лёши выходят, и благодарен Борису и всем тем, кто занимается этим проектом «Уйти. Остаться. Жить». Большое спасибо.

Борис Кутенков: Сергей, ну мы Вас так просто не отпустим. Мы Вам тоже благодарны.

Хочу спросить, как Вам эта книга «Праздник проигравших»? Может быть, там есть какие-то неточности по сравнению с тем, что Вам диктовал Алексей. Хотя Вы некоторые отмечали, я их исправил. Прокомментируйте, пожалуйста, эти моменты. И как она Вам вообще в качестве избранного?

Сергей Криницын: На мой взгляд, она лучшая из всех, что изданы. Потому что в «Сдаче в плен» много наисправляли. Я против таких исправлений. Пусть будет неправильно, пусть будет нечётко, но так, как он написал. С Вадимом Пугачем мы встречались в мае, когда я ездил в Питер, и он говорил: да, наверное, я соглашусь, что мы зря наисправляли.

Мне нравится, как это собрано, нравится эта подборка. Ничего нового я бы к своим исправлениям не добавил: в переписке я указал на все текстовые недочёты, на то, что различалось в книге и в том, что я помню. Книга хорошо издана, хорошо собрана.

Николай Милешкин: У меня такой биографический вопрос, так как ты, Сергей, его знал. По поводу его несколько ироничного отношения к своей работе, которое отражено в его стихах и прозе. А вообще, он пытался, например, где-нибудь в другом месте работать? Потому что не сочетаются немножко его интеллигентность, любовь к Ходасевичу – и стройка. Я могу представить себе, с какими людьми ему там приходилось общаться. Что ты по этому поводу думаешь?

Николай Милешкин

Сергей Криницын: Для меня это очень сочетается. Я служил в стройбате и прекрасно ощущаю, что ощущал Лёша, когда писал про стройку. Ты входишь там в транс, там много тяжёлой физической работы, мысленно читаешь стихи. Вежливо, аккуратно общаешься, немножко чудик для всех, но такой безобидный, неконфликтный. И в этой работе много свободы: там тебя заставляют носить носилки, но твой мозг никто не клюёт. Никто тебе не говорит, что читать, что писать, Ходасевич у тебя или что-то другое. И за два года, что я его знал, он никогда не говорил, что хотел бы другую работу. Он жаловался на то, что его в семье не понимают, вот тут были нотки обиды: родители, сестра… Ему бы хотелось вот этого понимания.

А ещё я вспомнил, так как мы тут на улице Мнёвники находимся. В Питере была поэтесса Татьяна Мнёва, постарше Лёши. Он её очень любил как старшую, мудрую женщину. И вот в разговоре о ней проскальзывали ноты — ну, если не о маме, то о крёстной. Та, кто бережно относится к тому, к чему в семье не относятся бережно: к стихам, к творчеству, к тому, что ты любишь. И в Татьяне Мнёвой он нашёл такую поддержку.

Борис Кутенков: Может быть, в честь неё и назвали улицу. Шучу.

Сергей, а у меня последний, наверное, вопрос. А какое у него было отношение к своим публикациям? Печатали его? Если нет, как он к этому относился?

Сергей Криницын: Когда он пришёл в лито Лейкина, ему хотелось только найти место, где можно читать, отклик какой-то. Потом он очень загорелся идеей, когда Хованов показал ему эту книжку, очень обрадовался. Других публикаций при жизни у него не было, только вот эта книжечка.

Борис Кутенков: А он пытался?

Сергей Криницын: Насколько я знаю, он не пытался.

Борис Кутенков: А почему? Из скромности?

Сергей Криницын: Из скромности, как новичок. До того, как он попал в лейкинское лито, он нигде не тусовался, не звучал. Он рад был вообще, что его слушают. А его хорошо слушали, там была доброжелательная атмосфера. И мне кажется, ему даже в голову не приходило тогда публиковаться. Вот он писал — и очень обрадовался, когда узнал, что можно издать книгу.

Большая подборка после Лёшиной смерти вышла в журнале «Нева», где многие из лейкинского лито были опубликованы. Он знал, что собираемся издать книгу «Как бы проза», но он до неё не дожил.

Борис Кутенков: Большое спасибо, Сергей. Возможно, у следующих спикеров будут вопросы к Сергею — или у самого Сергея какие-то уточнения. Напомним, что на питерской презентации выступала Наталья Абельская, тоже друг Ильичёва, она написала одно из предисловий к «Сдаче в плен». Видеозаписи питерской и зумной презентаций можно посмотреть, там о нём говорят также Анатолий Севрюгин и Вадим Пугач, которые его лично знали. Это для тех, кто хочет ознакомиться с более широким контекстом.

А сейчас хотелось бы услышать Марину Марьяшину, поэта и литературного критика, которая одной из первых прочитала книгу и очень сердечно и взволнованно на неё откликнулась в личном сообщении. Спасибо, Марина.

Марина Марьяшина: Вообще, книга меня действительно поразила честностью и отсутствием словесных наворотов. И взгляд в посмертие — он там присутствует всё время.

Стихи и проза питерского поэта Алексея Ильичёва, оставившего мир летом 1995 года — в 25 лет от роду, широкому читателю неизвестны, как и многих, чьи книги выходят в антологии «Уйти. Остаться. Жить». Для молодого человека без филологического образования (Ильичёв окончил техникум и большую часть жизни работал на стройке) корпус текстов, помещённый в книгу «Праздник проигравших», кажется сегодня небывалым, невозможным. Перед нами подлинное дарование: об этом говорит сформированность поэтики и оптика, не опирающаяся на подражание, которое обычно после 25 поэты как раз только перерастают.

Книга представляет собой концентрат разбросанного по сети и перепечатанного друзьями поэта довольно объёмного архива — с рисунками и вариативностью некоторых стихотворений. Основной мотив в ней — пробуждение к жизни через смерть. Похожий концепт встречается в эссе Михаила Елизарова о творчестве Аркадия Гайдара: сын полка Ваня Солнцев представляет собой воплощение солярного мифа о воскресении через смерть, это взрослый солдат, которому снится, что он ребёнок, которому нужно совершить подвиг и героически погибнуть, и только тогда он проснётся во взрослого. Смерть, по теории М. Ю. Елизарова относительно творчества Гайдара, является освобождением из инертного мира живых, где всё неправильно, ненатурально и страшно.

В прозаической зарисовке «Китаец» Ильичёв то говорит от «я», то, отстраняясь, произносит о герое (совпадающем с ним): «Ему кажется, что он умер, ему надо произнести над собою речь», а в стихах есть такая фраза: «Я должен быть живым. Иначе я умру». Алогично, казалось бы. Но очень точно. Не ощущая ничего, жить невозможно.

Присутствие смерти, умирающих рядом чётче в его поэтике высвечивает неживое («…и мёртвый мир стоит, / Как камень, под живыми небесами», или: «И пришедший сюда умереть / Не боялся при нас умирать»).

Сама же жизнь, по Ильичёву, связана с мотивом пустоты («И жизнь пустой рукой / Опять к себе манить»). Что это за вещество жизни? Кажется, это когда можешь «на всё обидеться — или во всё влюбиться». Это полнота личности, её возможность верить во что-либо кроме смерти. Например, в любовь. Но как только мечта сталкивается с реальностью, с её уродливыми формами, ощущение жизни тут же ускользает.

Будто этот человек, навсегда оставшийся молодым, с самого начала обладал взглядом, направленным не на мир живых, а на то, что ждёт после (и в прозе, и в стихах единственно до чего хотел додуматься, так это до того, что будет дальше).

Поэтому жизнь и все её приметы сводятся в его поэтике к ощущению инерции и вызывают безотчётный страх, подобно оксюморону «живой труп». Вот это одно из свойств молодости: очарование смертью, взглядом на неё, ницшеанским, в сущности. (Это у Ницше было: «человек — это то, что должно превзойти», это «канат, натянутый над бездной»). Может быть, так и появился образ «акробата без шеста», человека без опор и свойств, как точно отмечает в предисловии критик Ольга Балла.

Марина Марьяшина

За стихами интереснее всего и первостепеннее — человек. Как так вышло, что он во всём разуверился? И как так вышло, что поэтический аппарат выстроился на отталкивании от себя, на мистическом взгляде в потустороннее? Где «только я и холод» и:

Дальше делает одно.

С этим отталкиванием от «я», от личности, страшно и пророчески спаян повторяющийся мотив воды («мой берег отсюда уносит теченьем», «и разжимается вдруг рука / У глядящего вниз с моста» и т. д.). И постоянной утайки главного, будто бы это отталкивание способного разъяснить («и может быть, кто-то услышал, / но я ничего не сказал», «не с того ль мы заходимся в крике, / что твой голос до ужаса тих?», «не отверзни уст, если хочешь петь» и т.д.).

Видимо, в зазоре между явью и сном, между личностью и её распадом ярче для него высвечивалась правда о том, что большая часть жизни — это не жизнь, а странная инерция всего сущего. Если в прозе или стихах появляются герои, которые не тождественны «я», они рисуются как «молодящиеся трупы в безвкусных одеждах», веселье неестественно, и вообще в мире всё неестественно («Мешалка продолжает шевелиться. / Так странно мне, что я в неё не лезу», «Как будто всё это / мне кажется лишь», или вот ещё: «…плясать от жизни вдалеке, / Как отраженье колеса / На беличьем зрачке»). Здесь надо притворяться дураком, и только работа на стройке, физический труд напоминают о том, что тело все ещё живо, действует. Только там не надо притворяться дураком, поскольку такая работа в 90-е была для тех, кто не мог делать деньги, крутиться, у кого никаких опор, кроме парящих в воздухе строительных лесов, не было.

Этот взгляд, проницающий кажущуюся жизнь, где лирический герой лишь наблюдатель, но не участник событий, «тайный гость» на земле — выражен как «огонь, прожигающий плёнку». Все условности человеческих взаимоотношений блёкнут под этим взглядом, плавятся. Остаётся только один растворённый созерцатель (как в строке «а у нас голубушка нет ни рук, ни ног» — стихотворения-апофеоза восприятия жизни без розовых очков, то есть без словесной шелухи метафорических вывертов).

Но что же такое эта плёнка, отделявшая и самого Ильичёва как человека из плоти и крови — от людей вообще, и поэтику — от интертекстуального диалога с классиками и современниками (есть, несомненно, влияние В. Ходасевича и ещё пары-тройки имён: И. Бродского, совсем немного отголосков Есенина и Губанова)?

Плёнка эта напоминает о ремизовском покрывале Майи, «подстриженного на глазах» (покрове обыденности, который наброшен на мир для человека бытового, проницать который может сновидец или шаман). С этим концептом очень вяжутся строки: «всё тает почти на глазах», «Я вижу какие-то пятна, / Которые скоро сотрут».

Тогда мотив сновидения в стихах Ильичёва — следствие ви́дения этого покрова, этой плёнки, которую хочется прожечь или как-то прорвать (пространству полусна и полуяви посвящён целый раздел книги «Проснись, о тебе говорят»).

Будто бы из полусна проступают водные видения (что можно счесть за пророчество о гибели поэта от воды. Как, например, в строках «И я ронял себя под воду / С подводным шумом в голове»). Огонь (как символ бьющегося внутри, взыскующего от реальности участия к миру) рассматривать интереснее, он-то и собирает эту оптику.

Огонь означает, почти по Гераклиту, жизнь, любовь:

И мы её губами мнём.

Однако огонь этот губит — он символ восприимчивости, предельной духовной беспомощности, обнажённости («На свете жить как жечь / Младенца на углях», «Не надо плакать по тому, / Чья кровь играет и горит»). Огонь является и проводником на ту сторону, когда превращается в свет (по сути, другое состояние огня, другую его агрегатную форму, более невесомую, чья тяжесть «не имеет веса»):

Расползается до дыр.

Ильичёв отбрасывает, как фантики, замысловатую метафорику и словесные эксперименты, он как будто вовсе не рассчитывает на читателя, не пытается его очаровать. Очарование возникает, скорее, от честности и безыскусности стихотворений: силлабо-тонических по большей части, с простой, за редкими исключениями, идущей за звуком рифмовкой. Не гнушается он и рифмы глагольной, будто и этим показывая, что всё это — обманки из мёртвой жизни. Горящее слово (прямо как у раннего Толстого, который хотел писать только «огненными чертами»), сиюминутная простая правда, ещё не отшлифованная о рацио, — и есть подлинное, то, что на самом деле хотелось сказать.

Интересна и проза, представляющая сдвинутый в полусон мир. Здесь мысли творят реальность героя, его восприятие накладывается вообще на всё, а пространство напоминает кадровую склейку или слайд-шоу.

По градусу тоски и безысходности мир этот похож на балабановский и мамлеевский одновременно. Появляются и смычки — едва ли осознанные — с сербским писателем Милорадом Павичем (сновидение у которого тоже одна из центральных тем): в автобиографии Ильичёв говорит, что родился в год Собаки под знаком Рака — сообщение этого факта не типично для писателей и говорит о том, что Ильичёв всё-таки интересовался астрологией.

В ритмическом построении предложения описание биографии похоже на отрывок из романа Павича «Звёздная мантия. Астрологический справочник для непосвящённых». Для сравнения:

А. Ильичёв, «Из романтической автобиографии»: «С этого момента вся моя судьба перевернулась и полилась на меня, как вода из <опрокинутого> ведра…» (намеренно взят отрывок не о знаке зодиака).

М. Павич: «Мой знак зодиака теперь не Рак, а Скорпион, и любовник не тот, родившийся под знаком Льва, из Парижа, а совсем другой — я по уши влюблена в парня-Водолея».

И это совпадение далеко не единичное: у Ильичёва «вон там летящая птица махала правым крылом быстрее, чем левым». У Павича тоже много птиц, то застывающих в густом воздухе, то странно машущих крыльями:

«Ничто не ускользало от оседлавшего птицу взгляда, ничто не оставалось незамеченным, и сеть, сотканная из птичьего полета, постепенно оплела весь старый город, каждый его уголок» (из романа «Внутренняя сторона ветра»).

Наверное, если бы Ильичёв не умер, он смог бы стать очень известным прозаиком, хоть и писал, что не умеет писать прозу и «вкручивать» читателю вымысел как правду.

Но течение всё-таки унесло, вода охладила внутренний огонь, от которого было страшнее жить, чем умирать. Остаётся читать то, что он оставил, и стараться не вглядываться в собственные бездны так пристально, как это делал этот молодой человек.

Борис Кутенков: Спасибо огромное, Марина. А сейчас хотелось бы послушать Дмитрия Тернового, который так вдохновился творчеством Ильичёва, что сотворил песню.

Дмитрий Терновой: Антология «Уйти. Остаться. Жить» — это благородная миссия сохранения поэтического наследия России, это большой непростой труд, который взяли на себя прекрасные люди.

Это попытка обратить ток реки времён, которая в своём стремленье неумолимо стирает всё, что-то подчас тонет, и возвратить это невозможно, но благодаря книге «Праздник проигравших» творчеству Алексея Ильичёва удалось устоять.

Эта серия каждый раз заставляет погружаться в мир трагически ушедших людей, оттого ощущение на подступах к ней всегда тревожное. Что такое 25 лет для жизни? Это несправедливо мало. Всегда хочется (конечно, кроме того, как говорила моя бабушка, пожить) узнать, что написал бы автор в 50, в 40, в 30, даже в 26 лет, как бы он изменился. Особенно это интересно и оттого обидно, когда автор талантлив, как Алексей.

Дмитрий Терновой

Погружаясь в мир этой книги, взяв с собой только полновесное и точное напутствие Ольги Балла, я неоднократно возвращался к мысли: неужели автор накликал смерть? Нет, я не суеверен, но эта мысль преследовала, и это неспроста. Столько стихотворений — не о смерти, но о взгляде с другой стороны, потусторонней, непонятной, из иномирья или межмирья. Как со дна реки.

Мне кажется лишь

Форма стихотворений Алексея Ильичёва, часто чёткая, выверенная, гостеприимная, подготавливает ко встрече с богатством смыслов, порой скрытых, как написала Ольга Балла, в некотором тяготении поэта к парадоксу:

Не отверзни уст, если хочешь петь.

И в этом парадоксе, пускай и не повсеместном, лично я вижу какую-то горькую иронию над смертностью человека, над невозможностью миновать кончины. Тот, чьими устами говорятся эти стихи в книге, ни жив ни мёртв, он не здесь, но пишет это живой человек, понимающий, что смерть всегда рядом.

«Я должен быть живым. Иначе я умру», — написал автор.

Так же точно об этом говорится в следующем стихотворении:

Дно в загадочном скачке...

В самом конце я хотел пожаловаться, что Борис Кутенков заставляет меня читать книги трагически ушедших людей, а потом я понял, что так же меня заставляли читать и в школе, и в институте. Быть может, и правда таким способом мы, перенимая через поэзию чувства поэтов, сохраняем их частичку здесь, на поверхности воды.

Храни нас всех Бог и да не дай нам попасть на страницы этой антологии, по крайней мере, раньше положенного срока.

Борис Кутенков: Не попадёте, Дима. Я думаю, что пятым томом антологии я уже не буду заниматься. Четвёртый бы подготовить.

Дмитрий Терновой: Обнадёжил.

Закончить выступление мне бы хотелось стихотворением, которое произвело на меня наибольшее впечатление. Это стихотворение, возможно, не лучшее, но после него я понял, что мои отношения с автором сложатся. Это стихотворение «Дыня».

Но среда не жена, и её невозможно любить.

Кроме того, я не могу не упомянуть, как хороши дневниковые записи и рисунки автора в конце книги, обязательно обратите на них внимание.

Кроме того, есть песня. Будем её с вами слушать с телефона?

Зал: Да.

Дмитрий Терновой: Давайте. Надеюсь, что всё получится. Нейронные сети проявляют чудеса. Скажем так, я ей задал вектор, а дальше она сама.

Борис Кутенков: Расскажи немного о том, почему именно это стихотворение выбрано.

Дмитрий Терновой: Всё очень просто. Стихотворение называлось «Песенка хирурга». И я решил, что если это песня, то у нее должна быть и музыка. Всё логично. Жанр соответствует.

Звучит песня.

Борис Кутенков: Спасибо, Дима. У меня она голосом Розенбаума в голове сейчас прозвучала. А это ты поёшь или это искусственный интеллект?

Дмитрий Терновой: Нет-нет-нет. Я сделал искусственный голос, чтобы ускорить процесс. Идея просто пришла вчера вечером. Вот так вот — ты десять лет учишься петь, а потом ты подставка для телефона.

Борис Кутенков: Спасибо огромное. Мы ещё сегодня послушаем произведения людей, которых вдохновили стихи Алексея Ильичёва. Потому что, например, Филипп Хаустов сочинил стихотворение по следам прочтения книги.

Но сейчас хотелось бы послушать Анастасию Липидину — поэта, филолога, автора «Книжной хроники» журнала «Воздух», которая прекрасно выступила на презентации этой книги в Пензе и сейчас, думаю, повторит успех.

Анастасия Липидина: История моего знакомства с этой книгой полностью связана с Борисом, и с Пензой, и с фестивалем «Мурмураль». Была заявлена презентация сборника, и Борис незадолго до неё попросил прочитать сборник и что-то сказать. Поскольку я ехала в Пензу автостопом, времени у меня было немного, и прямо в ночь перед фестивалем я открываю сборник слипающимися глазами и начинаю читать. И так меня это затянуло на самом деле!

Первое впечатление от столкновения с книгой «Праздник проигравших» — её писал не «мой» поэт. Впечатление это сохранялось во время чтения нескольких первых текстов, затем пришло осознание: Ильичёв не так прост, как кажется. Под этими словами я подразумеваю видимую раздробленность поэтик внутри одного сборника, такую, будто тексты написаны разными людьми с полярными эстетическими взглядами. Порой переключение происходит в рамках одного текста, что уже заставляет задуматься о наивной радикальности подобных заключений. Первый взгляд дезориентирует, второй — замечает эту раздробленность, третий — подозревает, что она мнимая, выискивает за ней целостность.

Выделю две тенденции и условно их назову примитивистско-фольклорной и когнитивистской, то есть осмысляющей способы осмысления («Точка напряжённого внимания, точка ясного зрения», по Ольге Балла). За этими двумя ипостасями субъекта закрепляются ильичёвские номинации: дурак и мудрец. Граница между ними размыта («Легко показаться себе дураком, мудрецом, / Поэтом, пророком, живым и совсем мертвецом…»), однако авторский выбор однозначен: «А я люблю не их, а дурака», он делается в пользу простоты.

Анастасия Липидина

В стихах из первого разряда не то чтобы мало образов, но мало слов. Поэтическая напряжённость перенесена на связи между словами, они переставляются по настолько очевидной логике, что для стихов она не очевидна. Объектов в лирическом мире Ильичёва не так уж и много, тем более не так много объектов примечательных, повторяющихся в разных текстах, таких как рыба, старуха. Но такие объекты воспринимаются как кубики, с которыми можно играть, как хочешь, ставя одно на другое и пряча маленькое в большое, а то и наоборот. Человек в центре этого — постоянно упоминаемое «я» или подразумеваемое «ты», что, в сущности, одно и то же — сам распадается на такие части, к чему относится как к данности: «Смотри или закрой / Глаза и не смотри / Пока горит второй / У первого внутри».

Когнитивистская тенденция наиболее ярко выражена в тексте из цикла «Посмертные стихи Иеронима N»:

Но чуть позже становится ясно что и не это

Связи, создаваемые или регистрируемые вещим дураком, здесь оказываются под пристальным взглядом мудреца, пытающегося разобраться в логике языка, а вместе с тем и мироустройства. В процессе происходит множество различных процессов, например, расчленение объекта до свойств и выкручивание этих свойств до максимума («Только кажется — пустая / Растворённая вода»).

Также удобным материалом для такого рассмотрения становится тема химеричности («Сестра мне сказала о смеси / Добермана со спаниелем»). Химеры исконно связаны со смертью, которой Ильичёв был очарован, но мудрец заинтригован прежде всего идеей сочетаемости несочетаемого. Парадоксы в поэзии Ильичёва становятся методом осмысления иной реальности, например, в тексте «Мне снилось, что мой друг читал газету»: «Такая чушь! И всё же он читал». Неотъемлемый для логики сна сумбур передаётся не по-модернистски, не по-постмодернистски, а предельно простым, но не упрощающим, вневременным языком. Лирический герой-сновидец предпринимает флегматичную попытку заглянуть в будущее, а ответом на его вопросы о судьбе становится смятая в ярости газета.

Одним из главных становится парадокс молчания и говорения («А слова сползают к тишине»). Он вписан в общую канву спутанности планов, в частности, верха и низа («Небо, брошенное низко / Дно в загадочном скачке»). Поэтому и разницы между дураком и мудрецом на деле нет, и в самой этой спутанности ничего удивительного, ведь «Среди миров работает мешалка».

Разрешением парадокса является слово, следовательно, и его носитель:

Запутанную весть…

Носитель слова — страж границы, способный нести свою службу только благодаря сочетанию природной непосредственности и исследовательской диссоциации («Я поздний посетитель, тайный гость»). Их остаётся трое, двое, одно: дурак, мудрец и вещее слово, преодолевающее любое отчуждение.

Борис Кутенков: Спасибо, Настя, за вдумчивый филологический доклад.

Я приглашаю Николая Милешкина, одного из кураторов антологии «Уйти. Остаться. Жить».

Николай Милешкин: Я о стихах говорить не умею, я прочитаю только три стихотворения.

Мне кажется лишь

Борис Кутенков: Спасибо большое, Коля. А у меня к тебе такой вопрос. Ты спросил Сергея Криницына, как поэзия Ильичёва сочеталась с его тяжёлой работой на стройке. А ведь у тебя тоже что-то такое есть в биографии – твоё увлечение поэзией сочетается с очень простыми работами.

Николай Милешкин: Я бы не сравнивал работу на стройке и мою постоянную работу в охране. Последнее – для лентяев. Я там серьёзного ничего не делаю.

Борис Кутенков: А, то есть это был вопрос не через самоидентификацию? Я просто его воспринял как именно такой.

Николай Милешкин: Через самоидентификацию. Но всё же это разные работы. На стройке – тяжёлая физическая. Что общего – это голова свободная. Это мне важно было услышать от Сергея.

Борис Кутенков: А вот вопрос взаимоотношений с людьми в охране?

Николай Милешкин: Если Сергей говорит, а он это знает от Ильичёва, что его там никто не трогал и голова была свободна, то я не могу этим похвастаться. Особенно это касается работы вместе с людьми молодыми. Если человек, допустим, подполковник или полковник и он на пенсии идёт в охрану – это одно, человек уже состоялся. А вот если попадаешь в коллектив, где молодые двадцати-двадцатипятилетние ребята, то им свойственно чувство ущербности, ущемлённости. И сам факт твоего существования, твоих интересов болезненно попадает на это чувство ущербности. Ты же сам рассказывал, что на одном фестивале зашедшие случайно гопники предъявили претензию, как ты читаешь стихи, и восприняли это как личный наезд. Сам факт твоего существования – это как бы наезд на этих людей: почему ты такой, не такой, как мы, а вот мы такие, нормальные, а ты вообще чё. В этом смысле с охраной несколько сложнее.

Сергей Криницын: У него в стихах есть: «Посылали меня за пивом, / Я за пивом не пошёл». Единственным конфликтом было то, что он с ними не бухал. Ну, иногда, чуть-чуть, ради вежливости, взял стакан и ушёл. Но никогда не было претензий к тому, что он поэт. По крайней мере, он об этом не рассказывал. Чудик — вот такое отношение к нему было.

Борис Кутенков: А почему «китаец»? Только в значении «странный» или у него что-то во внешности было что-то похожее?

Сергей Криницын: Ну, вроде как «китайская грамота». Мол, пишет так, что ничего не понять. Во внешности ничего такого не было. И это не на стройке его так звали, а в семье.

Борис Кутенков: Интересно. Жаль, что фотография всего одна осталась.

Сейчас предлагаю послушать Веру Калмыкову, которая не смогла прийти, но прислала видео.

Вера Калмыкова: Спасибо большое Борису Кутенкову за приглашение.

Книга составлена очень хорошо. Проект, в котором ушедшим поэтам предоставляется возможность говорить с нами, уникален, и честь и хвала составителям этих книг: они не жалеют своей жизни на такого рода работу. Это очень большая работа и очень большая ответственность.

Вера Калмыкова

Алексей Ильичёв каждый раз привлекает меня какими-то другими своими гранями. Сейчас, когда я открыла книгу, меня поразило его желание не цепляться за собственное «я», его бесстрашная готовность становиться кем-то другим, не собой, и при этом от самого себя не отказываться. Он как бы пребывает в позиции наблюдателя, не оставляя при этом самонаблюдения, не освобождая себя от сцепления взгляда, который оборачивается дисциплиной словесной — потому что у него нет ни одного случайного слова, ни одной метафоры, которая не соответствовала бы общему строю стихотворения. И вот как бы, с одной стороны, высокая поэтическая дисциплина, а с другой — сохранение наивного, в хорошем, высоком смысле, первого взгляда на мир — не заезженного, не тривиального, не автоматического, и при этом удивительная точность слова, — вот это каждый раз меня восхищает.

Первое стихотворение в книге:

Другая сторона

Лёд волшебней, чем сама рыба, но и рыба тоже волшебна. Мир для Ильичёва — волшебный. И он этим так увлечён, что забыть о себе для него не трудность и не усилие.

Здесь очень интересно, что сторона не влечёт, а «берёт». Есть некий уровень, когда мы «уже там».

У первого внутри

Второй — кто? Второй мир? Второй человек? Вообще что угодно. Любой — там. Вторая реальность настолько сильна, что забыть о самом себе, о своём «я» просто не жалко.

Вообще хочется говорить и писать о «Празднике проигравших» как о полноценной книге стихов, хотя она составлена не автором. Очень редкий случай, когда составители оказываются конгениальны автору. Давайте посмотрим на последнее стихотворение.

То поёт, то смеётся…

Здесь опять мотив воды, между прочим. Той самой воды, которая поглотила жизнь Ильичёва. И опять мотив Другого — присутствие того, кто «поёт» и «смеётся», хотя он невидим, он в глубине. У Ильичёва в одном из текстов есть некое альтер эго — тот, кто слышит, хотя сам лирический герой ничего не говорит. Волшебная сторона действительности, кажется, ощущалась им постоянно, хотя, конечно, выходила в соответствующем воплощении — иногда в прозе, а иногда и в стихах. И тем ценнее стихи, потому что каждое стихотворение — прозрение. Может быть, звучат социальные ноты, может быть, ноты бытовые или какие-то ещё, но всегда присутствует «другая сторона» действительности.

И если бы я писала статью, то именно об этом — о другой стороне, которая больше и которая сильнее в стихах Ильичёва, чем обычная, первая сторона — ощущаемая всеми нами, переживая всеми нами и полагаемая всеми нами зачастую как единственная.

Спасибо вам большое.

Борис Кутенков: Спасибо Вере Калмыковой за такой прочувствованный доклад. Надеюсь, она ещё напишет рецензию.

Кроме того, что я делаю мемориальную серию, я ещё и преподаю в Серебряном университете при МГПУ, и у нас обязательно присутствует лекция об антологии «Уйти. Остаться. Жить». Ну как вы могли в этом сомневаться, что я о ней всем уши прожужжу. Слушатели — в основном, конечно, слушательницы, — к этой теме активно подключаются. Сегодня пришли три наших слушательницы — Виктория Стройло, Елена Ткачевская и Елена Карпинская. Начнём с Виктории Стройло.

Виктория Стройло: Борис на меня вылил эту книгу.

Филипп Хаустов: Снова мотив воды.

Виктория Стройло: Первое впечатление — что это не «моя» поэзия. Но я начала читать. С первого стихотворения стало понятно, что человек талантливый, но очень не «мой».

Я хочу прочитать третье стихотворение, «По улицам странным гуляю со странным лицом…». И не согласиться с Ольгой Балла. Во многом я согласна, но тут не могу принять её тезис о личности «без лица», о том, что в этих стихах незаметно пространство… Я читаю — и я вижу Ленинград. Читаю — и вижу, как я иду по Питеру белой ночью.

Не надо меня вызволять.

Я увидела лицо этого человека. Это лицо человека, попавшего в непонятную эпоху, когда всё ломается, обещают одно, а получается другое. Но он здесь очень хорошо себя обозначает. То, что он говорит про стройку, — это абсолютно про него. Он описывает непосредственно свою жизнь на стройке так, как он живёт: вот он, в этой среде. По некоторым стихам («трамвай номер восемнадцать») можно буквально изучать его биографию, то, по каким маршрутам он ездил. И то, что он отстранённый, — понятно: это так же, как Цой работал в кочегарке… Очень многие поэты, которых не принимали, шли на такую работу, где им не занимали голову: руками работаешь, а внутри себя ты существуешь какой-то отдельной жизнью.

Виктория Стройло

«Днесь в моём кармане бедность…» Тут очень проглядывает его биография. Конечно, это биография человека, которому всегда чего-то не хватает. Он не видит будущего: «Все коты в моём мешке» — у него это часто проглядывает, что нет какой-то определённости в его жизни. Ему не нравится та жизнь, которой он живёт, — но он живёт здесь и сейчас и со всем согласен.

И очень много в его стихах о поэзии, о творчестве вообще. В некоторых стихах виден мотив человека, который не ждёт наград. Всё время ощущение творца, которого как бы нет по-крупному и который хочет найти единомышленников.

Интересно, что, несмотря на то, что он рисовал, у него в книге нет ни одной краски, — во всяком случае, я её не нашла. Единственное — это кровь, и то она чёрная. Я вообще думаю, может, он был дальтоником?

Борис Кутенков: Сергей, ответьте нам на этот вопрос. И вообще, как он относился к своей живописи?

Сергей Криницын: Он о ней фактически не говорил.

Елена Ткачевская: Дальтоники разные бывают. Не все из них не видят цвета. Некоторые видят их искажённо.

Виктория Стройло: Бывают те, которые не видят цветов вообще. А бывают те, которые различают отдельные цвета. Я удивлена, что у него в стихах нет живописи, только графика.

Елена Ткачевская: Он против красивостей.

Елена Ткачевская

Виктория Стройло: Да дело не в красивостях. У него реальность бесцветна. Это то, что меня немножечко отторгает от его поэзии. Мне хочется жизни, а автор настойчиво всматривается в тему ухода за её пределы. Я уже на той границе, где скоро сама посмотрю, как это происходит, а он меня толкает и втягивает туда, куда мне пока не хочется.

И последнее. Стихи зрелые, но это не значит, что ему некуда расти. Мне кажется, если бы он пожил ещё немножко, он бы вырос. Может быть, перерос бы самого себя.

Борис Кутенков: Спасибо за неравнодушное прочтение. А сейчас хочется установить диалог поколений. Виктория сказала, что находится уже «у той границы», но рецензию написал и 19-летний Ярослав Минаев. И, может быть, интересно будет сравнить эти прочтения.

Прочитаю текст Ярослава.

(Рецензию Ярослава Минаева читайте в «Литературной газете». — Прим. ред.)

Любопытно, что, когда моя бабушка прочитала эту рецензию, она спросила, кто такой Ярослав Минаев. Я ответил и спросил её, что она поняла из этой рецензии. Она внезапно сказала, что ей понравилось стихотворение про «негнущиеся пальцы», которые «живут иною, чуждой жизнью». У неё ревматоидный артрит, и это прямо про её пальцы. И это был первый и, наверное, единственный момент соприкосновения с ней в рамках нашей антологии, потому что она, в общем, этой деятельностью никогда особо не восхищалась. Это было очень трогательно.

Виктория Стройло: Я не вижу абсурда, в отличие от Ярослава Минаева. Этот трамвай для меня — реальность. Он очень точно хватает детали, убирая всё лишнее.

Сергей Криницын: Это настоящая зарисовка с реальности: Питер, Литейный, трамвай.

Борис Кутенков: Но я вам хочу сказать, друзья, — не в качестве возражения, а просто в качестве комментария, — что стихи — это не зарисовка с натуры, это — преображённая реальность. Поэтому не нужно судить их согласно критерию «как в жизни».

Елена Карпинская: Можно комментарий? Я воспринимаю поэтов, как и людей, в ореоле цветов. Они у меня разного цвета. Но это скорее ощущения, потому что я скорее ощущениями живу.

В данном случае Виктория хотела всё конкретизировать, материализовать, а вот этот молодой человек 19-летний сказал о «распадении личности»… Я воспринимаю этого поэта не как распавшуюся личность, а как что-то, что не пришло и не ушло. А как будто это субстанция природная, она опустилась на нас, она здесь, всегда была и будет. Это необычно, потому что другие поэты для меня конкретного цвета.

Елена Карпинская

Он для меня геометрически очерченный. Такая тоненькая линия очерчена. Он не говорит, что он человек, в стихах.

Анастасия Липидина: А какого цвета Борис?

Елена Карпинская: Я ещё не до конца в него погрузилась. Но думаю, что всё-таки светло-коричневый. А Есенин, например, — салатовый. А Блок — серый. А Маяковский, конечно, красный.

Борис Кутенков: Кстати, Ярослав, автор этой рецензии, тоже видит мир в цветах и тоже не может это рационализировать, он так чувствует. И он тоже считает, что я коричневый, но без аргументов.

А вот какого цвета Елена Ткачевская? Думаю, она сама поделится своими ощущениями от цветов — и от Алексея Ильичёва.

Елена Ткачевская: Спасибо огромное Борису и его коллегам за эту мемориальную серию. Издание книг — это важный труд, но ещё важная деятельность — такие презентации.

При составлении книги очень важно и сложно подобрать её название. И тут, при названии книги, появляется оксюморон — «Праздник проигравших». Ну какой же праздник может быть у проигравших? Тут есть философское противопоставление — праздник, будни… И это настраивает на философичность поэзии Ильичёва, которая не сразу бросается в глаза. Но название на это настраивает, и это очень ценно.

Для меня было очень важно послушать выступление Сергея, где он говорил, что стихотворение про животное, которое выползает из воды, написано фактически в ироничном ключе — как возникновение Афродиты из заболоченной местности… Я, конечно, когда читала это стихотворение в книге, никакой иронии не уловила. Более того, я восприняла это стихотворение очень серьёзно — в свете вопросов эволюции. Я как человек с естественнонаучным образованием, естественно, обращаю внимание на такие вопросы, которые связаны с эволюцией человека, эволюцией поэта и эволюцией живых существ вообще. У меня здесь возникают параллели со стихотворением Гумилёва про шестое чувство: речь о рождении красоты, о рождении поэтического чутья, и в этом тоже заключается эволюция человека.

Прекрасно в нас влюблённое вино

И добрый хлеб, что в печь для нас садится,

И женщина, которою дано,

Сперва измучившись, нам насладиться.

Но что нам делать с розовой зарей

Над холодеющими небесами,

Где тишина и неземной покой,

Что делать нам с бессмертными стихами?

Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать.

Мгновение бежит неудержимо,

И мы ломаем руки, но опять

Осуждены идти всё мимо, мимо.

Как мальчик, игры позабыв свои,

Следит порой за девичьим купаньем

И, ничего не зная о любви,

Всё ж мучится таинственным желаньем;

Как некогда в разросшихся хвощах

Ревела от сознания бессилья

Тварь скользкая, почуя на плечах

Ещё не появившиеся крылья;

Так век за веком — скоро ли, Господь? —

Под скальпелем природы и искусства

Кричит наш дух, изнемогает плоть,

Рождая орган для шестого чувства.

В стихотворении Гумилёва крылья вырастают на плечах как такая метафора искусства. А у Ильичёва даже ближе к естественнонаучной теории эволюции: у него тварь выползает из воды. Ведь жизнь возникла прежде всего в воде.

Я в свои лекции о биотехнологии всегда вставляла раздел об эволюции живых существ, потому что вся биотехнология основана на процессах, происходящих в живой природе. И всегда читала это стихотворение Гумилёва как доказательство того, что эволюцию человека нельзя рассматривать только по внешним, материальным признакам: как меняются формы, как меняются молекулы, генотип… А эволюция происходит ещё и на каком-то метафизическом уровне. И вот стихотворения Гумилёва и Ильичёва — они для меня именно об этом: о том, что стареющий натуралист, консервативный человек, видит прежде всего материальный мир и не способен понять эти метафизические процессы развития, совершенствования. Для него это всего лишь какие-то «грязные, и потные, и непонятные следы» — а то, что внешне выглядит непривлекательным, может быть интересным и важным где-то внутри.

Не знаю, какой взгляд у него был на эти проблемы эволюции, но он совершенно не противоречит Бродскому, который считал, что человечество должно эволюционировать в направлении понимания поэзии. Если не в направлении сочинения поэзии — то, по крайней мере, как читатели, познающие мир. Поскольку у Бродского прямо сказано, что поэзия — средство познания мира.

Борис Кутенков: Спасибо, Елена.

Хотелось бы услышать Филиппа Хаустова.

(Выступление Филиппа Хаустова см. в стенограмме презентации на портале Textura. — Прим. ред.)

Борис Кутенков: Анна Аликевич не смогла прийти, но прислала текст. Давайте я его прочитаю.

Анна Аликевич (заочное выступление): Надо сказать, что информация о жизни и творчестве Алексея Ильичёва в общих чертах доступна в Сети — мы можем узнать о нём и на сайте «Совлита», и на портале «Журнального мира», на «Сетевой словесности». По крайней мере, пять заслуживающих внимания источников… Рассказано о нём везде примерно в одинаковом ключе, то есть нейтрально, общие вещи. Родился в 1970-м в Ленинграде, после школы служил в армии, окончил техникум по радиотехнической специальности, встречался с девушкой, работал подсобным рабочим, посещал ЛИТО Лейкина, издал одну книжку, на которую оказали влияние обэриуты, Ходасевич и Олег Григорьев, нелепо погиб, поскользнувшись на мостовых перилах над рекой, куда забрался от скуки или из озорства. Кое-где проскальзывают фразы, из которых можно косвенно судить, что поэт, как и многие лирики, был неравнодушен к спиртному, и потому причина трагедии могла быть совсем прозаической, а вовсе не загадочным предсказанным «Я умру в крещенские морозы».

Несмотря на неблагозвучность такого изложения, посторонний читатель видит примерно такую цепочку событий. Из этого можно сделать вывод, что Ильичев был достаточно стандартным для своего времени и места молодым человеком (да, это так), несколько скрытным, учитывая, как мало родственники знали о его внутренней жизни, но зато у него был нестандартный поэтический талант. Если под «стандартом» мы подразумеваем романтический психотип. Нет, Ильичёв не был юмористическим поэтом, отнюдь, и тем не менее, он принадлежал к тому меньшинству пишущей молодёжи, которая видит мир без особых иллюзий и даже иронически. Не так уж мало он прожил, чтобы нельзя было судить, какой человек перед нами, — сформироваться как автор он успел. Читая его книгу, мы сознаём, что это не юношеские попытки, а вполне сложившийся космос. Поэтому о космосе мы и будем говорить, а не о «мальчике, который еще много мог бы сделать, который только предчувствовал свой полёт» — и другие выспренности.

Самое интересное, что мы почти ничего не узнаем из этой книги — «Праздник проигравших» — о самом авторе. Можем лишь предположить, да и то без уверенности. Например, что Ильичёв, как и Макс Батурин, в глубине души любил шутку и парадокс, у него был живой ум.

И я на ней отнюдь не выхожу.

Здесь есть отзвук и шуточного восьмого трамвая Мандельштама, и синего троллейбуса Окуджавы, который останавливается по желанию. Автор вовсе не представляется каким-то мрачным типом, предсказывающим себе смерть от воды. Хотя нет сомнений, что грустные реалии смутного времени отразились в его поэтической вселенной («Я полюбил свою лопату. // Я полюбил свою работу»), мы можем довообразить какую-то не слишком благополучную романтическую историю. Однако существенная часть лирики указывает и на гармоничную элегическую составляющую.

Сей меткий выстрел оцепившим сразу).

Вообще, в сборнике видна работа в разных жанрах, искусная техника. Возникает ощущение, что автор видел поэзию не как дневник, отдушину юности, не как записную книжку, а относился к ней серьёзно, профессионально — именно поэтому она так «далека от жизни». Небиографична. Принцип какого-то искусного создания, маленького чуда, а не попытки ввергнуть читателя в неупорядоченную искренность и бесконечный нарратив, идёт от Возрождения, когда искусство в принципе было вторичным. Художник учился рисовать травинку не с натуры, а с искусного гербария. Сейчас нам кажется это диким, кошка не похожа на кошку, как говорится, однако и поэзия не совсем жизнь. В таком смысле тексты Ильичёва — плоды работы и замысла. Его поэзия растёт из культуры, из переосмысленной традиции, переигранной более традиционной манеры, хотя из биографии мы знаем, что систематического образования в близкой области Ильичёв не получил. Безусловно, миру поэта свойственна определённая космогоническая скудность, не скажу беспредметность, но те рецензенты, которые указывают, что автора словно мало волновало земное, он был к нему не привязан, — может, и правы. Однако такую низкую долю «бытового реализма», «эпикурейства», пиршества сада Господа, выражаясь высокопарно, можно объяснить и иначе. Например, темпераментом человека, фокусом его натуры, а не канвой его жизни.

Как паук, попавший в паутину.

Вот такие стихи говорят о хорошем бэкграунде, здесь есть какая-то ассоциативная отсылка к раннему Есенину: «Оторвал я тень свою от тела, // Неодетая она ушла, // Взяв мои изогнутые плечи, // Может быть, она теперь далече // И другого нежно обняла…» и пр. Наследие символизма, конечно же, здесь ощущается. Но можно обнаружить и влияние Пастернака («Кривая вывела меня…»), и восточной поэзии. Словом, речь о непростом человеке, а не о неизвестном певце перестройки, который между рытьём канавы и поездкой в вечерней электричке «наивно» пробует перо, глядя на неутешительный ландшафт. Ильичёв почти эстет, в том числе он пробует разные эстетики — кое-где слышны английские народные куплеты, например, тут:

Все коты в моем мешке.

То, что именуют декадансом и что проявлено у многих поэтов плеяды перестройки, не обошло и Ильичёва, но нельзя определять поэта тем общим, что свойственно ему наравне с другими. Возможно, некоторая маргинальность места лирика в ту сложную эпоху, его априори неустроенность, даже как бы социальная ненужность, — породили общий фон меланхолического пространства, го́рода-Нет, в котором поэт вынужден быть силуэтом и тенью, на окраине. Не потому, что природа его нелюдима и мрачна, а по социальной роли, отведённой ему неблагополучной эпохой. Родись он в иные дни, кто знает, вполне возможно, что его исторический «задник» оказался бы совсем другим и это был бы элегический лирик, нашедший отклик и единство с близкими душами.

А наступит весна — и достань из неё, из него…

КНИГУ МОЖНО СКАЧАТЬ ПО ССЫЛКЕ

Видео презентации