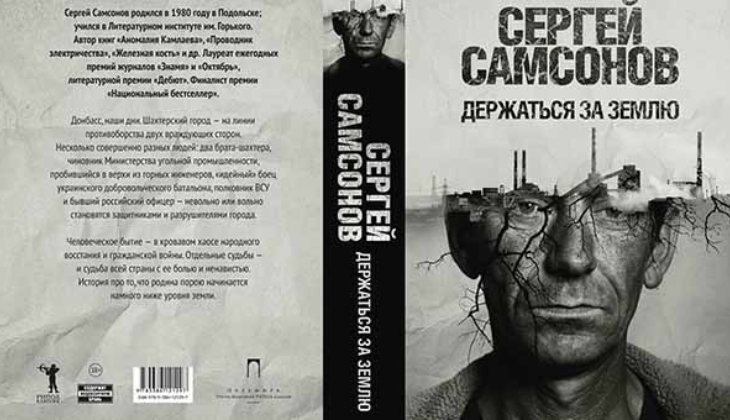

Рецензия Елены Сафроновой, прозаика, литературного критика-публициста, редактора литературного журнала Союза писателей Москвы «Кольцо «А», на роман лауреата премии «Ясная поляна» 2019 года Сергея Самсонова «Держаться за землю» (М.: «ПАЛЬМИРА», 2018).

4 августа 2019 года, ещё до вручения Сергею Самсонову премии «Ясная поляна», в «Российской газете» была опубликована статья Павла Басинского с громким названием «Новый Шолохов явился?» Заголовку соответствовали не менее громкие заявления авторитетного критика: «...мощный, потрясающий, без преувеличения, роман Сергея Самсонова «Держаться за землю». Будьте любезны: новый Шолохов явился!», «... потрясающе сильный роман. Пересказать его невозможно - нужно читать. Это - эпос. Это книга, которая бывает раз в сто лет».

Басинский старается придать панегирику объективности либо философичности, «уравновешивая» восторги: «Но у меня опять возникает вопрос: это хорошо? Это то, чему нужно радоваться?» Вопрос Басинского вот в чем: «Неужели большую литературу может порождать только война, то есть коллективное убийство?» Вопрос хороший. Но он не единственный, который возникает при прочтении этого романа. Я бы спросила: «Неужели это – большая литература? Такая великая, что Шолохова во гробе потревожили?»

«Библиографию» накопленных за год рецензий на роман «Держаться за землю» обширной не назовешь.

Еще до оглашения итогов «Ясной Поляны», 2 октября 2019 года, портал «Горький» разместил статью Дмитрия Самойлова «Гид по короткому списку премии Ясная Поляна», в котором несколько абзацев посвящено этой книге. Самойлов называет «пост» о романе «Держаться за Землю»: «Шахтеры — хорошие, а чиновники — плохие», сам роман - «сильнейшим», а его автора – «единственным молодым русским писателем такого уровня». Черно-белая диспозиция заголовка, с которой не захочется спорить большинству простых людей, представляется мне специальным литературным приемом, преамбулой к еще двум утверждениям, которые, авось, тоже примут за очевидность... Литературную «силу» книги Самойлов выводит из «праведного народного протеста». Но, честно говоря, роман все же не совсем о шахтерах и чиновниках. Таковым бы он был, если бы повествовал о мирных буднях Донбасса. А у Самсонова в фокусе – война, которой историки и политологи правильную дефиницию еще не подобрали – гражданская ли, отечественная ли, за независимость ли. Но вопрос в любом случае более сложный, чем социальное расслоение.

Кое-какие отзывы роман собрал и после получения премии. 16 октября Елена Иваницкая разместила пост в Facebook «Надутый шедевр, или Нацедили горбом, или Ужасти из тиливизера». Тональность высказывания очевидна уже с издевательского заголовка. Иваницкая, прежде всего, бичует премиальный процесс за его крайнюю политизированность, в силу которой награду выдали «топорной агитке, пропагандистской чуши, эпигонской подделке» - роману о донбасском конфликте, написанному «По указивке и прямо вслед за Борисом Горбатовым с его романом «Донбасс» (1951)». Самому Самсонову она пеняет в первую очередь за то, что он не был ни в Донецке, ни в Луганске, ни в Киеве, а, следовательно, написал громадную эпопею по чужим наблюдениям и сторонним материалам. Наибольшим «злом» романа в глазах этого критика становится его необъективность, и лишь затем – сомнительная литературность, которую Иваницкая подтверждает цитатами.

Спустя несколько дней Инесса Ципоркина в своем ЖЖ разместила пост «Архипелаги моря Ид. Решение проблемок за счет литературы, или Позднесталинская мертвечина». Она исходит из посыла, что премии у нас дают только «дряни»: «За своими делами не заметила, какой очередной дряни дали очередную литературную премию». С таким посылом ни в одной премиальной книге ничего хорошего не увидишь. Обобщения в принципе – вещь коварная и не всегда справедливая. Хотя наблюдения Ципоркиной о том, что Самсонов зря «не снижает градус пафоса и драматизма» или не замечает двусмысленностей в собственном тексте, вроде «шахтерского макияжа» и «зазывной бабской ласки и стыда», с которыми «словно черной тушью подведенные глаза» шахтеров взирают на чиновника Мизгирева, точны. И все же в основе ее претензий к роману лежат скорее не литературные соображения, а протест против коррупции.

Получается, те, кто ранее писал отзывы на роман «Держаться за Землю», оценивали его с политической точки зрения. Государственнической или либеральной – но политической. Сдается мне, именно «политичность» книги – причина сравнительно небольшого количества рецензий: критикам трудно отделить политику от литературы (или же они почему-либо не хотят этого делать).

Я же хочу говорить о непростой книге «Держаться за землю» исключительно как о литературном произведении. Вне политики. Вне социологии.

Роман «Держаться за землю» очень напоминает мне книгу Владимира Маканина «Асан», которая тоже разочаровала меня в литературном плане (Дети Ра № 11 (61)).

Апелляции Басинского к Шолохову не случайны. Возможно, критик имел в виду общую концепцию – объемную панораму братоубийственной войны, несколько «опорных» типажей, наблюдающих за происходящим, неспособных постичь его в полноте в одиночку, чьи сердца переполнены болью... В сюжет романа Самсонова вплетена совершенно шолоховская любовная линия – женщина, которую «делят» братья, женатый Петр и холостой Валек, и которая, в итоге, как бесприданница, не достается никому, но, кажется, склоняется к Вальку. Финал открытый, и все еще может измениться... Для меня историософские параллели между этими трудами сомнительны. «Тихий Дон» - полноценная историческая эпопея. А в адрес романа «Держаться за землю» я бы этот термин употреблять поостереглась. Басинский так и не делает, разумно, зато ярые недоброжелатели труда Самсонова нет-нет да и бросят словечко «опупея», но не в качестве жанровой квалификации.

Нет, в историософском плане «шахтерской» книге Самсонова до «Тихого Дона» далеко. Это, в отличие от многого другого, не вина и не беда автора. Шолохов писал свою эпопею в условиях завершенного, по крайней мере, загнанного под спуд конфликта, и мог поставить в повествовании эффектную точку. Самсонову же обстоятельства не позволили этого сделать. Книга заканчивается единственно возможным способом - «хотением» Петра «как и раньше, стоять среди них, в молчаливом единстве со всеми, как деревья стоят заодно на пути у пожара и ветра», а уж если погибнуть, то тоже всем скопом. К финалу у меня претензий нет – литературный ход тут сопряжен с реальными событиями, хотя многие реалии войны на Донбассе, критики правы, Самсонов исключил из повествования.

По задумке своей роман «Держаться за землю», скорее, хроника событий – но опять не так! В отличие от Михаила Шолохова, состоявшего в продразверстке и о «расказачивании» знавшего не понаслышке (при всем упорстве слухов, что «Тихий Дон» советский классик написал не сам), Сергей Самсонов не скрывает: он не то, что на войне, – на Донбассе толком не бывал.

Принцип, что писатель должен рассказывать лишь о том, что хорошо знает, стоит соблюдать с оговоркой. От буквального следования ему мировая литература лишилась бы 80 процентов лучших книг. И не только фантастики или магического реализма, но и «Анны Карениной», ибо сам Лев Толстой не изменял мужу и не бросался под поезд... Но в случае с «Держаться за землю» отстраненность автора от темы книге вредит даже больше, чем подчеркнутая «штатскость» Маканина в свое время вредила «Асану». Извините, но читатель не видит того, о чем пишет Самсонов – писатель просто не может отобразить ни степной пейзаж, ни нутро шахты «зримо». Нетрудно догадаться, оттого, что сам их себе плохо представляет. Один из отзывов о романе на сайте «Лабиринт» прямо указывает: «Автор насытил текст профессиональными и сленговыми выражениями, типичными для шахтёров и военных». Но подбор слов – еще не все. Когда за терминами не встает очевидный образ, невелика цена владению ими. Труд Самсонова в значительной степени – рефлексия над чьей-то рефлексией. Применимо ли к подобному сочинению слово «фантасмагория»? Но в отношении подлинной драмы оно звучит несерьезно...

На мой взгляд, основная проблема книги «Держаться за землю» - в том, что она написана очень специфическим языком – который, как раз, служит основной отсылкой к Шолохову. «Достойный труд, но безумно витиеватый слог. Много пространственных, ненужных описаний и образов. Читать из-за этого тяжело и скучно», - говорит другая читательница на «Лабиринте», и с ней сложно не согласиться. Роман перегружен эпитетами и образами, зачастую не согласующимися, а то и противоречащими друг другу: «... полз на четвереньках под уклон по нескончаемой слепой кишке, всем телом ощущая близость кровли, похожей на обглоданную мышами изнутри заплесеневело-каменную корку сыра, промеж осклизлых чурбаков рудничных стоек, под чередой удавлено распухших верхняков, размочаленных и разрываемых, словно веревки, уродливо извившихся, как розово-коричневые черви, что пытаются выбраться из-под страшного гнета». В этой системе метафор сочетаются мыши и сыр из детской сказки, черви под гнетом, «удавленные» изначально неживые объекты, да еще и заплесеневело-каменная корка сыра – так заплесневелая или каменная? Количество определений и сравнений на одно существительное или глагол внушает уже не уважение, а страх, – словечка автор в простоте не скажет!.. И не отпускает крамольная мысль, что, если бы вместо букета разновекторных эпитетов писатель нашел для каждого слова один, но точный, книга стала бы вполовину короче. Смею думать, это было бы лучше.

Отпугивает и пристрастие писателя к омерзительным образам. Предыдущая цитата дает о его сравнениях неполное представление – Самсонов может и круче. Возьмем цитату, восхитившую Павла Басинского: «Взорвавшимся внутри фугасом убило Виталю Хмелевского, косо срезав полчерепа, вырвав мозг, как бороздчатый чайный гриб из расколотой банки, и скатав обожженную кожу на лбу, словно стесанную бересту на березе». Кому что, а мне – рвотный рефлекс, а не сочувствие Витале... Или это, в представлении автора и всей издательской команды, правда о войне?.. К сожалению, нет. Нагнетание «живучих червей», «ненасытного чрева земли», «раскаленных, сдавленных родовых путей преисподней» с первых же, относительно спокойных страниц романа приводит лишь к тому, что, когда дело доходит до подлинных трагедий - боевых столкновений и гибели детей, читатель уже исчерпал весь запас своих эмоций, и детские смерти проходят едва ли не по касательной – страшилкой больше, страшилкой меньше... Сравнивать меж собой книги бессмысленно, и все же не могу не вспомнить, какой ужас на все мое существо произвёл «Черный обелиск» Ремарка: сцены самоубийств бедняков, перемежающиеся с картинами развеселых кутежей спекулянтов с дамами полусвета и сексом плотника в гробу, который завтра понадобится очередному не выдержавшему нищеты...

Такое чувство должны бы производить и страницы романа «Держаться за землю», где обстреливают жилые кварталы, где хоронят детей. Но подобных эмоций и близко нет. И, конечно, вызывает сомнение главное военное изобретение Мизгирева – через шахты под землей выйти в тыл к врагу. На шахте я не работала (как и Самсонов), а вот «Звезды смотрят вниз» Кронина читала (кстати, не в пример более мощно-удручающая книга, на эмоции «давить» Арчибальд великолепно умел!): никуда шахтеры не сумели выбраться из шахты, обваленной наводнением, невозможно это изнутри. С другой стороны, в приключенческой классике герои вечно находят неожиданные сказочные выходы из ловушек: то через подкоп, то через крышу, то из тюрьмы в море в саване покойника... Так что, мы сочтем «Держаться за землю» приключенческим романом?.. Тоже несолидно...

Наконец, Самсонову свойственна тяга к неологизмам. Эксперименты Самсонова со словами порой напоминают шолоховские диалектизмы (именно за их обилие бранили критики в свое время «Тихий Дон»): «переговаривались срывистыми... голосами», «вонькая лежка», «лучевые расщепы морщин» вызывают в памяти «камышистую непролазь» или «пряную сухмень» классика. Большинство диалектизмов даже в современной деревенской прозе выглядят надуманно и неестественно. Как ни крути, язык уже давно изменился. «Чудовища с рептильным мозгом» - и те звучат натуральнее, хотя и забавно. А «козлы лентожопые» в прямой речи шахтера предстают не реальным жаргоном горняков, а писательским измышлением. Особо правдивыми в диалогах кажутся матерные выражения (они – эмоциональный и онтологический фон книги, которой не до приличий), а вовсе не «клинстойки» или «пусковые обмотки», смысл которых остался для меня загадкой.

Подводя итоги. К сожалению, книга «Держаться за землю» не предстала мне таким литературным событием, как Павлу Басинскому. «Мощь» в ней я вижу лишь одну – объем, действительно, впечатляющий. В просторечии мы часто говорим «мощная колонна», имея в виду толщину столпа. Но все-таки мощность в исходном значении – это количество работы за единицу времени, а не просто солидные габариты. Творение Самсонова не выглядит в моих глазах мощным, ибо оно «не работает», не оказывает того духовного эффекта, который дают хорошие книги. Не представляется мне роман и великой литературой, ибо он литературно уязвим. На мой взгляд, это что-то вроде «генеральной репетиции» мощной эпопеи о войне на Донбассе. Она, безусловно, должна появиться. Но кто ее напишет, мы пока не знаем.

Елена Сафронова является критиком Литературного проекта «Pechorin.net». Направив Елене рукописи для разбора, вы можете улучшить свои писательские навыки, получить рекомендацию к публикации в толстом журнале и многое другое. Подробнее об услуге: https://pechorin.net/services/view/safronova-ieliena-valientinovna?category=1.