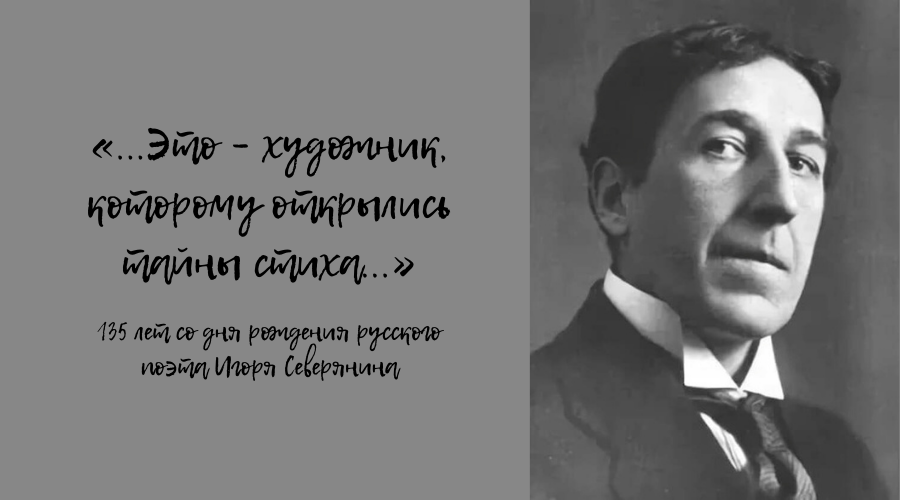

«...Это – художник, которому открылись тайны стиха...»

135 лет со дня рождения русского поэта Игоря Северянина

Игорь Северянин (настоящее имя Игорь Васильевич Лотарев) родился 16 (04) мая 1887 года в Петербурге, в семье дворянина, военного инженера.

Первое стихотворение написал в 8 лет.

В 1904 году юный поэт начал выпуск за свой счёт поэтических брошюр (всего к 1912 году их вышло 36). Первой значимой считал публикацию стихотворения «Гибель «Рюрика»» (1905).

Свое литературное имя он писал так: Игорь-Северянин, через дефис. Считается, что так окрестил поэта его литературный наставник К. Фофанов: «Прочитал твои творенья, мой Северянин...» (из письма 1908 года).

Изначально Северянин называл себя последователем «чистых лириков», к которым относился и Фофанов, воспевал гротескно-элегантную жизнь в городе, праздность и эстетизм. При этом делал это с иронической дистанцией, сам себя окрестив «лирический ироник».

Первый сборник стихотворений Северянина – «Зарницы мысли» (1908). В 1912 году вышли книги «Качалка грезэрки» и «Очам твоей души».

Известность пришла к Северянину после выхода в 1913 году поэтического сборника «Громокипящий кубок». Далее следовали сборники «Златолира» (1914), «Ананасы в шампанском», «Victoria Regia», «Поэзоантракт» (все три – 1915). Мотивы большинства стихов – салонно-городские, ресторанно-будуарные – в сборниках сходны, стихи Северянина нарочито вычурны.

Поэты, которые в 1911 году объединились вокруг И. Северянина (Р. Ивнев и другие), назвались эгофутуристами. Не чурались громкой саморекламы, учиняли скандальные выходки.

С 1912 года эгофутуристы выступали с литературными декларациями. Их главным предметом провозглашался «вселенский эгоизм», игра в романтический индивидуализм. Считали себя единственно настоящими футуристами (точно так же считали и кубофутуристы, и футуристы из других объединений). Каждая группа существовала сама по себе. Наделав шуму «Пощёчиной общественному вкусу», кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Каменский) отправились в большое громкое турне по России и пригласили с собой Северянина и его товарищей-поэтов.

С 1913 года на поэтической сцене России появились новые имена. Самые известные из них – Борис Пастернак и Николай Асеев.

В 1914 году вышел «Первый журнал русских футуристов», в нём были собраны тексты представителей большинства футуристических групп.

К свержению самодержавия Северянин отнёсся положительно, но октябрьскую революцию 1917 года не принял.

В 1918 оказался в Эстонии, после чего ещё несколько раз бывал в Москве и Петрограде. 27 (14) февраля 1918 года на литературном вечере в Политехническом музее был избран «королём поэтов», по количеству голосов обогнав В. Маяковского.

В 1920 году Эстония стала самостоятельным государством, так Северянин оказался за границей. Жил в рыбацком посёлке, в окружении природы. Совершал пешие прогулки.

Продолжал писать стихи и успешно выступать с ними. Чтение Северянина буквально зачаровывало аудиторию. Ездил с поэзо-концертами по Европе. С 1935 года жил в Таллинне.

Выпустил множество сборников стихов, среди которых «Вервэна» (1920), «Миррэлия», «Менестрель» (оба – 1922), «Соловей», «Трагедия титана» (оба – 1923), «Классические розы» (1931), а также переводил Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Мицкевича. Составил антологию эстонских поэтов за сто лет, с 1803 по 1903 годы.

Лучшие стихи Северянина лиричны и музыкальны, живописны и точны по интонации. Другие его тексты обвиняют в недостатке вкуса и узости взглядов автора.

Примечательно, что в последние годы Северянин стал писать в классическом стиле. Услышав его в 1931 году в Париже, М. Цветаева затем написала ему в письме: «Вы выросли, вы стали простым».

Северянин открыл путь словотворчества, которым затем пошёл Маяковский. Среди неологизмов и окказионализмов Северянина слова «бездарь», «окалошить», «оэкранить», «разузОрить», «сюрпризэтки», «грезерка».

Автор использовал редкие стихотворные размеры, создавал новые поэтические формы: гирлянда триолетов, квадрат квадратов, дизель.

Создал автобиографические романы в стихах «Колокола собора чувств», «Роса оранжевого часа» (1925) и «Рояль Леандра» (1935), в них звучат любовь к родине и тоска по ней. В сборнике сонетов «Медальоны. Сюжеты и вариации о поэтах, писателях и композиторах» (1934) ярко и образно характеризуются С. Есенин, М. Кузьмин, А. Ахматова и другие.

С.В. Рахманинов и А.Н. Вертинский написали музыку на стихи Северянина позднего периода.

В 1940 году стихи Северянина появились в советских литературных журналах.

В 1941 году Северянин умер в Эстонии, фактически забытым. Тем не менее, интерес к его неоднозначному и яркому творчеству не ослабевает до сих пор.

В своей статье 1915 года «Игорь Северянин» Валерий Брюсов написал: «...Игорь Северянин – истинный поэт... Это – лирик, тонко воспринимающий природу и весь мир и умеющий несколькими характерными чертами заставить видеть то, что он рисует. Это – истинный поэт, глубоко переживающий жизнь и своими ритмами заставляющий читателя страдать и радоваться вместе с собой. Это – ироник, остро подмечающий вокруг себя смешное и низкое и клеймящий это в меткой сатире. Это – художник, которому открылись тайны стиха и который сознательно стремится усовершенствовать свой инструмент, «свою лиру», говоря по-старинному».

Сайт о творчестве поэта.

Стихотворения Игоря Северянина: