«Большое видится на расстоянье», как написал безвременно ушедший поэт. И вот ради сохранения хрупкой, стирающейся памяти в 2012 году были задуманы ежегодные чтения памяти поэтов, ушедших молодыми в 1990-е – 2000-е (позже расширили диапазон: «в конце XX – начале XXI веков»).

Название чтениям «Они ушли. Они остались» подарил поэт и писатель Евгений Степанов: так называлась выпущенная им ранее антология ушедших поэтов. Организаторами стали Борис Кутенков и Ирина Медведева, испытавшая смерть поэта в собственной судьбе: её сын Илья Тюрин погиб в 19. Сразу сложился формат: мероприятие длится три дня, в каждый из которых звучит около десяти рассказов о поэтах, а также доклады известных филологов на тему поэзии и ранней смерти. В издательстве «ЛитГОСТ» в 2016 году вышел первый том антологии «Уйти. Остаться. Жить», включивший множество подборок рано ушедших поэтов постсоветского времени, воспоминания о них и литературоведческие тексты; чтения «Они ушли. Они остались» стали традицией и продолжились в 2019 году вторым томом – посвящённым героям позднесоветской эпохи.

В настоящее время ведётся работа над третьим томом антологии, посвящённом поэтам, ушедшим молодыми в 90-е годы XX века, и продолжается работа над книжной серией авторских сборников.

Теперь проект «Они ушли. Они остались» представлен постоянной рубрикой на Pechorin.net. Статьи выходят вместе с предисловием одного из кураторов проекта и подборками ушедших поэтов, стихи которых очень нужно помнить и прочитать в наше время.

Олег Чертов – поэт, чей жизненный путь был внезапно прерван неминуемой пулей. Наёмный убийца настиг его в подъезде собственного дома.

Чертов родился в 1958 году и был застрелен в 1996. Не рискнём вдаваться в тайны живота и смерти и не станем даже копаться в тех общественных обстоятельствах, которые привели поэта к трагическому финалу. Нужно ли здесь детективное расследование?

Чертов многое предвидел в судьбе России, а такие люди опасны независимо от того, чьи именно происки приводят к удобным коррекциям истины, независимо от того, какова житейская подоплёка трагедии. Истина опасна метафизически, а не только социально.

Олег Чертов

Едва ли будет натянутым сказать, что Чертов вмещал в своей душе слишком много, чтобы прожить долгий благополучный век. В глобальном смысле он из тех, кто испытал участь Сократа, человека, опасного для себя и для других своим безумным знанием.

В поэзии Олега Чертова за хрупкими житейскими контурами явлений угадываются глобальные сущности, кроется всеохватывающая космология.

И живой пульсирует огонь,

– читаем в стихотворении «На изогнутой спине моста…».

Омский поэт и филолог Андрей Козырев проницательно пишет в готовящемся к изданию третьем томе антологии «Уйти. Остаться. Жить» (статья «В городе уснувших мастеров»): «Можно отметить многочисленные переклички между произведениями Чертова и английского поэта Джона Донна, в творчестве которого большую роль играют гамлетовские мотивы». Подчас заостряя свою мысль, Козырев замечает: «Многие стихи Чертова написаны в жанрах, нехарактерных для поэзии XX века и отсылающих нас к позднему Средневековью, Возрождению и барокко […]».

Андрей Козырев

В самом деле, в стихах Чертова об участи людей и деревьев можно обнаружить барочную пышность:

Смотрю удивлённо.

Трагическое изгнанничество лирического героя Чертова, напоминающее, быть может, не только о Гамлете, но и о короле Лире, другом вечном изгое, сопровождается изысканными словесными красками. И всё же, при всём литературном остроумии Козырева, с ним трудно безоговорочно согласиться. Поэт, который вступает в литературную игру с величественными тенями прошлого, сам пребывает в зависимости от современного опыта и остаётся заложником собственной эпохи.

Так, рядом с вечным собеседником Чертова, английским метафизиком Джоном Донном (о котором проницательно упоминает Козырев), своими поэтическими тропами бродит Иосиф Бродский. Известна его «Большая элегия Джону Донну» – этот вселенский поэтический плач.

И Чертов, ушедший в один год с Бродским – в 1996 году – неизбежно воспринимает Донна в контексте языковой вселенной Бродского. Однако именно мощь воздействия Бродского, человека-стихии, побуждает Чертова укрыться в альтернативную поэтическую нишу, дабы избежать подражательности – это парадоксально, но это так! Бродский настолько же притягивает, насколько и отталкивает другого поэта. Вот почему Чертов инстинктивно отталкивается от Бродского, поэта, глубоко проникнутого питерской культурой, и обращается к литературному антиподу Бродского Аронзону, шедшему по стопам сумасшедшего (в буквальном смысле сумасшедшего) Батюшкова, сказавшего когда-то: «Есть наслажденье в дикости лесов…». И если Бродский несёт в себе пугающую геометрию Петербурга («На Васильевский остров я приду умирать»), то Аронзон избирает путь некоей поэтически обаятельной дикости и намеренной немоты: «Благодарю Тебя за снег, / за солнце на Твоем снегу, / за то, что весь мне данный век / благодарить Тебя могу. / Передо мной не куст, а храм…».

Леонид Аронзон, воспевший Библейский по своим корням куст, космически религиозен и обтекаемо синкретичен. В отличие от Аронзона, Чертов допускает некоторую намеренную щербинку – допускает ёжика – в составе своего безграничного леса: «Леса ёжик зелёный поглажу рукой…».

В поэтической вселенной Олега Чертова живёт личностное начало. Не потому ли у Чертова эстетически бытием наделена не сама природа, а то, что её оживляет, делает приятно странной?

Будто птицы оставляют лес.

Смысл приведенных строк несколько парадоксален: лес особенно страшен, когда он тих.

В другом стихотворении Олега Чертова читаем:

Меж двух дерев.

Странная симметрия порождений леса возрастает:

Меж двух дерев.

Зеркала, казалось бы, располагающие к окончательной симметрии и ясности, указывают на иррациональную природу леса, а значит, и на его неизбежно хаотическую компоненту. Чем более лес упорядочен внешне, тем более он хаотичен внутренне.

Зеркала, словно глядящиеся друг в друга, пугающе многомерны – и родственны непредсказуемой душе поэта.

В другом стихотворении он пишет:

Двадцать четыре года назад.

Далее разворачивается таинственная тяжба пространства и времени. Пространство оспаривает время и словно стремится его переиграть, одним своим видом показывая, что за двадцать четыре года ничего, в сущности, не изменилось. И деревья есть своего рода одушевлённые памятники постоянства.

Однако и время старается переспорить пространство, подвергая его неизбежной внутренней коррозии, обидному сворачиванию: «Время замкнулось тяжёлым кольцом...».

И всё же в конце стихотворения является музыкально трогательное рондо:

Двадцать четыре года спустя.

Внутренне соперничая и одновременно собеседуя с Бродским, Чертов являет читателю некую иррациональную симметрию. Лес, который неправдоподобно строен, а значит, всё-таки невозможен в природе, – такой лес и соразмерен, и противоположен урбанистической эстетике глубокого петербуржца Бродского.

Поэтическая стезя Олега Чертова, подобно таинственному лесу, ритмична и зигзагообразна.

В стихотворении Чертова об иррациональном снеге, которое было процитировано выше, читаем:

жить без чудес.

О. Чертов на современный лад узнаваемо перифразирует Мандельштама, некогда сказавшего (не без питерской желчи): «Какая горькая нелепость, / Цель не оправдывает средства!». У Мандельштама в стихотворении «Кинематограф» изящно и едко высмеивается мелочная интрига, которая разворачивается в киноленте.

Вторя Мандельштаму и одновременно оспаривая его, современный поэт по существу утверждает, что чудеса, при своей видимой банальности, всё-таки нужны. Стихотворение Чертова заканчивается проникновенными строками:

А сам – исчез.

О да, поэт сделал зримым нездешний снег, пожертвовав собой ради чуда.

Невольно вспоминаются стихи ещё одного поэта, также не чуждого петербургской культуре – речь идёт, конечно же, о Данииле Хармсе. Он писал: «Из дома вышел человек / С дубинкой и мешком / И в дальний путь, И в дальний путь / Отправился пешком». Что же в дальнейшем приключилось с неугомонным путником? «И вот однажды на заре / Вошел он в темный лес. / И с той поры, И с той поры, / И с той поры исчез».

В свой вселенский лес ушёл и Олег Чертов, его фраза «А сам исчез» дословно вызывает в памяти насмешливо скептические стихи Хармса. Лес Чертова узнаваем и ни на что не похож…

Космическая масштабность личности Чертова есть свойство русского мыслителя. Меж тем, согласно общепринятому предрассудку, поэт – существо немного легкомысленное и в этом смысле противоположное философу, будь то вышеупомянутый изгой Сократ или замысловатый Аристотель, который предпочёл истину дружбе с Платоном, отрешённым от мира вещей.

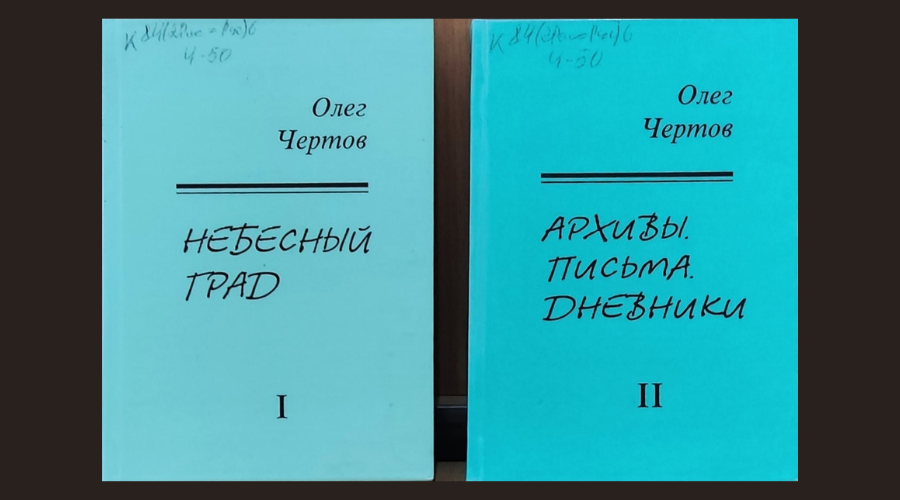

Книги Олега Чертова

Как и всякий предрассудок, представление о поэзии как о занятии несколько неосновательном имеет под собой почву. Если мудрость родственна познанию, а познание ведёт к правде, то поэзия занимается поисками прекрасного, а не выявлением правды. Ведь она подчас некрасива…

Но если само понятие прекрасного не является устойчивой догмой, если оно подвижно, то и поэзия не замкнута навеки в некоей досуговой нише или в салонном благополучии. Порой даже и логика обманывает нас… Если логика – лишь островок в море сознания, а сознание не равно мышлению, то мышление может быть интуитивным, даже иррациональным… Оно открывает путь к художественному познанию мира.

В наше время востребованы такие поэтические таланты, которые ошеломляют читателя прозрениями – но прозрениями художественными, а не философскими. Современному поэту (если его можно представить себе собирательно) присущ эстетически взыскательный ум, а не только пылкое сердце, удел старомодного романтика.

Этот процесс постепенного слияния поэзии с познанием трудно мотивировать… Эстетство как таковое едва ли возможно сегодня, когда человечеству неуютно, когда его начинает буквально трясти на жизненных браздах, когда мир катастрофически устарел – и требует не столько бездумной сладости, сколько художественного осмысления.

Поэтому в наши непростые дни как нельзя более востребована поэзия Олега Чертова. Какое счастье, что сегодня с нами снова Чертов – поэт, создавший свой ни на что не похожий мир-лес, явивший читателю свою уникальную космологию!

Олег ЧЕРТОВ (1958 – 1996). Родился в Омске. Учился на историческом факультете Омского государственного университета, затем – на историческом факультете Ленинградского университета. В 1982 году перевёл труд Эразма Роттердамского «О приуготовлении к смерти» (единственный на сегодняшний день перевод этого произведения с латинского на русский язык). В 1988 году блестяще защитил кандидатскую диссертацию «Гуманизм Оксфордских реформаторов (Джон Колет, Эразм Роттердамский, Томас Мор)». В 1990 году в журнале «Грани» (ФРГ) вышла единственная прижизненная поэтическая публикация (подготовлена славистами Райнером Гольдтом и Вольфгангом Казаком). В 1991 году по приглашению руководства Клемсонского университета (Южная Каролина, США) читал лекции по перспективам политического и экономического положения в России. В 1992 году работал в Британской школе бизнеса Holborn College. В 1995 году стал первым заместителем директора по экономике Омского шинного завода. Был депутатом Законодательного собрания Омской области. 27 февраля 1996 года дал газете «Правда» своё последнее интервью «Олигархия беспощадна». 29 февраля 1996 года был застрелен наёмным убийцей в подъезде собственного дома. Вдова поэта Татьяна Чертова издала несколько сборников его стихотворений, а также «Архивы, письма, дневники», «Частное лицо – Олег Чертов» и другие книги.

Группа Олега Чертова во ВКонтакте.

Стихотворения Олега Чертова:

* * *

На изогнутой спине моста

Я со страхом слышу иногда,

Как внизу пружинит пустота,

А под ней пульсирует вода.

Вся Земля укутана в снега,

Но почувствую в один из дней,

Что кора, как корочка, тонка

И огонь пульсирует под ней.

Под прозрачной плёнкой бытия,

Что пружинит жутко под ногой,

Млечная пульсирует струя

И живой пульсирует огонь.

Февраль, 1984

* * *

Странно путь мой нынешний пролёг,

К лестнице приведший постепенно:

За ступенькой лестницы – ступенька,

Над пролётом лестницы – пролёт.

Лестница моих ушедших дней,

Дерево, подгнившее местами,

То шуршит опавшими листами,

То скрипит под тяжестью моей.

Сунул осень в сумку на плече,

Чтобы время не толкало в спину.

Кончился мой бег за паутиной –

Паутина на моём плаще.

Октябрь, 1982

* * *

Леса ёжик зелёный поглажу рукой –

Будто спящий ребёнок, безмятежный и сонный.

Как во сне просветлённы – и тот, и другой.

Смотрю удивлённо.

Мы по санному следу отправимся вспять.

Ветви дочке навстречу шелестят благосклонно,

Будто ангел нагнулся поправить ей прядь.

Смотрю удивлённо.

В этом спящем лесу отдыхает душа.

На молочном пригорке – леса ёжик зелёный.

Дочка спит. Сани едут. Иду не спеша.

Смотрю удивлённо.

Февраль, 1984

* * *

Я на деревья смотрел снизу вверх

Двадцать четыре года назад.

Долго глядел уходящему вслед

Двадцать четыре года назад.

Чувствовал свет из-под замкнутых век

Двадцать четыре года назад –

Маленький братец всесильных планет

Двадцать четыре года назад.

Видишь, малыш, я уже поседел,

Горше душою, мрачнее лицом.

Ангел заплакал и улетел,

Время замкнулось тяжёлым кольцом.

И захлебнулся… Он поднял глаза,

Медленно варежки тёплые снял,

Пальцами тонкими нити связал –

Это движенье пронзило меня.

Связь! Вижу свет из-под замкнутых век

Двадцать четыре года спустя…

Маленький брат мой в круженье планет –

Двадцать четыре года спустя.

Февраль, 1983

* * *

А сам – исчез.

1981

ЛЮБИМОЙ ЖЕНЕ

Лунным мальчиком по городу пройду,

Заплету по переулку санный след.

Заскрипят полозья саночек о снег –

В лад моих неторопливых лунных дум.

Слишком часто в прежней жизни был я слеп.

Лунным мальчиком пройду среди людей,

Не задену никого и не толкну,

Никого не соблазню, не обману.

В кулаке моём верёвка от саней,

Я за ними забирался на Луну!

Избавлением от тягот и забот –

От земного, от чужого отучу,

Переделаю тебя, как захочу,

Потому, что я вернулся за тобой, –

В лунных саночках тебя я прокачу.

Декабрь, 1981

КОСМОГОНИЯ

В день упокоения Анны Макаровой

Посверкивает в лунном свете серп

В руке жнеца. Его гнетёт усталость.

И шепчет он: «Недолго уж осталось

Срезать колосья и готовить хлеб!»

И сеятеля верная рука

Всё медленнее и всё реже сеет.

И шепчет он: «Уже прохладой веет,

И, значит, ночь моя недалека!»

Вращая круг на мельничном дворе,

Устанет лошадь и собьётся с шага,

И млечная мерцающая влага

Погаснет в наступающей заре.

Не прекращает мельница молоть,

Но мельник под мешком согнулся ниже.

И думается мне: насколько ближе

День гнева Твоего, Господь!

2 июня, 1983

* * *

Чёрным зраком, тягостно и слепо,

Развернулся орудийный срез.

Ангелы в ночи уходят в небо,

Будто птицы покидают лес.

Намертво сомкнулись крылья ночи

И не разомкнутся до утра.

Словно под ножом забился кочет,

Но не докричался до Петра.

Люди спят. Неслышно, страшно, немо

Развернулся орудийный срез.

Ангелы в слезах взлетают в небо,

Будто птицы оставляют лес.

Октябрь, 1984

* * *

Меж двух дерев легла дорога,

Меж двух дерев.

И сразу поседев немного

И постарев,

И пусть молчанья не нарушив,

Но просветлев,

Я проношу немую душу

Меж двух дерев.

Невыразимыми словами

Переболев,

Как будто между зеркалами –

Меж двух дерев.

Сколь благодатное прозренье –

Смотреться в них,

И третьим, между двух деревьев,

Застыть на миг.

18 марта, 1985

* * *

Угрюм, Земля, и душен тесный плен твой.

Но над юдолью, горестной и тленной,

Скользит душа – девчонка с белой лентой.

И как не надоест ей так скользить?

И как на языке неизъяснимом

Ей объяснить своё прощанье с миром

И в яблочко, с чуть кровяным наливом,

В отравленное, зубки погрузить.

Катись по блюду, чудо наливное,

И воскреси ушедшее земное.

Всмотрись, душа, что прежде было мною,

И вот – не уцелело ничего!

Пока ж ещё не иссякает милость,

И пёрышко в руке не преломилось,

И зеркальце ещё не замутилось

От смертного дыханья моего.

Март, 1986

* * *

Господь отсыпал мне монет,

Но жаден банкомёт,

И золото ушедших лет

Лопаточка гребёт.

Как ухмыляется хитро

Банкующая смерть,

Меняя год на серебро,

А серебро – на медь!

Вот жаль, не дотянуться мне

Рукой до кошелька.

А вдруг он пуст, и лишь на дне

Два тусклых медяка?

В безвыигрышную игру

Мы ставим нашу жизнь.

Но золото своё в миру

Я знал, во что вложить.

На зёрна благодатных дней,

Покуда шла игра,

Я взял четвёрку голубей

Жемчужного пера.

Пускай уносят душу вверх,

На негасимый свет,

Пускай четвёрка птиц летит

Вдоль Млечного Пути.

Под лезвие серпа.

И карты смертный банкомёт

Метнув в последний раз,

Мне злобно с кона подтолкнёт

Лопаточкой алмаз.

1986

* * *

По покатому уклону,

Вплоть до лета и обратно,

Лишь поскрипывает талый

Под полозьями снежок.

Я с горы салазки строну

И по знакам Зодиака,

Как по звёздной карусели,

Прокручу ещё кружок.

Сколько слёз и сколько крови

Выпьет смертное круженье,

Раскрутив меня, как камень,

В сыромятном ремешке?

И, когда пращу раскроет,

Над поверхностью забвенья

Долго ль мне ещё пропрыгать,

Словно «блинчик» по реке?

Апрель, 1986

* * *

Всё ближе край, всё глубже узнаю

О старости, о тщетности, о боли…

Бесцельно пресмыкание в юдоли,

Безумен эквилибр по острию.

Земля моя – в разврате и разбое.

Прости, Господь, я больше не пою.

Но прежде, чем совсем к Тебе приду,

Подай напиться из Твоей ладони

Той горькой влаги, что текла в Кедроне

В ту ночь ниссана, в том сыром саду,

Где страшный текст Своей финальной роли

В кровавом Ты разучивал поту.

Взгляни: опять сожжён Ершалаим,

Где был поток – там солоно и сухо.

Но всё-таки Ты преклоняешь ухо

К рифмованным стенаниям моим.

Ты Сам лукавый разум изменил,

Обогатив созвучьями простыми,

И вот теперь молюсь среди пустыни,

И шёпот этот сотрясает мир.

1987